|

| Louisiane |

|

Histoire de la Louisiane

américaine

À partir de 1803

(États-Unis)

|

| Remarque: cette

page

portant sur la Louisiane a pu

bénéficier de la collaboration de MM. David Cheramie

et David-Émile Marcantel, tous deux du CODOFIL.

|

Préalable facultatif

1

Les nouveaux propriétaires

américains en 1803

|

|

Le 20 décembre 1803, William Charles Cole

Claiborne

(1775-1817) et James Willinson entrèrent à La Nouvelle-Orléans au nom du

Congrès américain. Les nouveaux propriétaires instaurèrent immédiatement les

règles du jeu. En tant que gouverneur, Charles Claiborne mit sur pied une nouvelle administration,

qui comprenait un Conseil législatif composé de six

Français et de sept Américains (l'année suivante, de cinq Français et de huit

Américains), puis un système judiciaire formé de trois juges anglophones

unilingues.

Le nouveau gouverneur gagna progressivement la confiance des Créoles

blancs de la Louisiane en répartissant équitablement les postes

entre francophones et anglophones, en imposant que les procès soient

tenus dans les deux langues et en publiant une version bilingue du

code civil.

En 1804, une loi du Congrès américain divisa l'ensemble du territoire en deux,

isolant les francophones dans les bayous du Sud et rattachant la partie nord à

d'autres futurs États de l'Union, à la disposition des Anglo-Américains. Par la suite, seule une petite partie sud du territoire a pu conserver le nom de

Louisiane (Louisiane

actuelle). Le 1er janvier 1804, la colonie française de

Saint-Domingue proclama son indépendance, et devint officiellement , la première république noire libre.

Aussitôt, près de10 000

Blancs et Noirs vinrent se réfugier en Louisiane. Les Blancs parlaient un

français régional des Caraïbes, les Noirs employaient le créole qui

s'introduisit en Louisiane. |

Puis, le

10 mars 1804, la totalité de la «Grande Louisiane» passait sous

l'administration des États-Unis, qui doublèrent leur superficie grâce à l’acquisition de la Louisiane

occidentale. Le 18 mai 1804, Bonaparte devenait empereur des Français sous le

nom de Napoléon Ier. En 1805, on comptait 3551 Blancs à La

Nouvelle-Orléans, 1556 esclaves libérés et 3105 esclaves; seuls 350 habitants

blancs parlaient anglais.

En 1807, le territoire d'Orléans fut divisé en 19

paroisses (d'où "parishes" en anglais), une originalité dans les les divisions

administratives aux États-Unis, qui préféraient le terme de «comté» ("county"),

ce qui en dit long sur l'influence de l'Église catholique sur cet État. Deux

années plus tard, l'Administration américaine réussit à faire venir 3100

immigrants anglophones. En 1810, la population de la Louisiane était passée à

quelque 76

000 habitants, encore à grande majorité francophone. D'ailleurs, la

Nouvelle-Orléans demeurait encore

une ville francophone et réellement française. Des Français venus de France y

ouvraient des restaurants, des commerces, des théâtres, et l’opéra y était

florissant; on y imprimait des quotidiens et des revues en français, alors que

les les écrivains y apportaient une production littéraire abondante et

originale.

Ce fut une

période prospère pour le français colonial en Louisiane, mais la guerre civile

allait porter un coup mortel au français; les planteurs blancs passeront à

l'anglais et s'américaniseront.

Pour les Louisianais, la vente de leur territoire

allait provoquer un grand nombre de changements, qui entraînera une

américanisation de leur coutumes et de leur langue, et les plongera dans

l'assimilation.

2 Un nouvel État américain

|

Après l'acquisition de la Louisiane française, le

gouvernement américain scinda aussitôt ce vaste territoire en deux parties

inégales: le Nord, avec 88 % de la superficie, fut appelé "Louisiana Territory" (Territoire de la Louisiane),

le Sud, avec 12 % de la superficie, devint l'"Orleans Territory" (Territoire d'Orléans). Le 26 mars 1804, une loi fut

adoptée à cet effet : la Act erecting Louisiana into two territories, and

providing for the temporary government thereof («Loi érigeant la Louisiane en

deux territoires et prévoyant le gouvernement provisoire de celle-ci»).

Voir la carte de la

partition de 1804. Le

Territoire d'Orléans devint l'État de la Louisiane le 30 avril 1812, devenant ainsi le

18e État américain, mais la Louisiane

américaine était devenue un petit État de 134 264 km², contre plus de 2,2 millions

pour la Louisiane française de 1802. Quant au "Territoire de la

Louisiane", il devint aussi en 1812 le "Territoire du Missouri".

Puis ce fut la partition

de 1812 avec la création du territoire du Missouri,

l'ancienne Louisiane. |

En effet, allèrent être créés dans ce même territoire du

Missouri ou une partie de celui-ci (voir

la carte) :

1. l'État du Missouri (1821);

2. l'État de l'Arkansas (1836);

3. l'État du Texas (1845);

4. l'État de l'Iowa

(1846);

5. l'État du Minnesota (1858);

6. l'État du Kansas (1861);

7. l'État du Nebraska (1867); |

8. l'État du Colorado

(1876):

9. l'État du Dakota du Nord (1889);

10. l'État du Dakota du Sud (1889);

11. l'État du Montana (1889);

12. l'État du

Wyoming (1890);

13. l'État de l'Oklahoma (1907);

14. l'État du Nouveau-Mexique (1912) |

Au moment de son entrée dans l'Union en 1812, la Louisiane

était le premier et le seul État américain dans lequel un

groupe

non anglophone, les

descendants d’Acadiens — les Cadiens ou Cajuns en anglais — et de Français, constituait une majorité

linguistique. Grâce au juriste Louis Moreau-Lislet, un Code civil plus complet

(que le précédent basé sur la Coutume de Paris) reposant sur le Code

Napoléon fut adopté par le législateur du nouvel État. Ce code avait été

rédigé en français, puis traduit en anglais.

Cependant, il n'en fut pas ainsi pour la Constitution de

l'État. Non seulement, elle fut rédigée uniquement en anglais, mais elle ne

comportait aucune disposition linguistique à l'égard des francophones, alors

qu'elle protégeait les droits des anglophones. En effet, l'article 6 de la

Constitution de 1812

énonçait que toute loi

et tout document officiel devaient être publiés dans la langue «dans laquelle

est rédigée la Constitution des États-Unis», c'est-à-dire en anglais:

|

Constitution of 1812

[texte original]

Article 6

That

all laws that may ber passed by the legislature, and the public records

of the State, and the judicial and legislative written proceedings of

the same, shall be promulgated, preserved and conducted in the language

in wich the constitution of the United States is written. |

Constitution de 1812

[traduction]

Article 6

Que toutes les

lois qui peuvent être adoptées par la législature, ainsi que les archives

de l'État, les procédures judiciaires et les débats législatifs soient promulgués, conservés et publiés dans la langue dans laquelle

est rédigée la Constitution des États-Unis. |

Il est évident que la prédominance du français en Louisiane

pouvait causer certains problèmes à Washington et que l’Assemblée de l’Union ait cru bon

de faire en sorte que la Constitution louisianaise soit plus «adaptée» à la

situation nord-américaine. Néanmoins, on peut se demander pourquoi les 23 représentants

francophones (sur un total de 41: soit 56 %), qui rédigèrent la Constitution de 1812, n'ont

pas profité de leur majorité pour se doter ou se garantir de droits spécifiques en tant que

francophones. Selon les historiens, les Créoles blancs qui ont rédigé la

Constitution auraient totalement manqué de «vision historique». Imbus

d'eux-mêmes, vivant complètement à l'heure de l'Europe et éprouvant le plus

grand mépris pour les autres cultures (dont celle des Américains), ils croyaient que le fair play

anglo-saxon était suffisant pour protéger leurs valeurs culturelles. Pour la

plupart d'entre eux, il paraissait plus important de se joindre immédiatement à l'Union, sans

causer de difficulté, quitte à modifier par la suite la Constitution et

l'ajuster à leur jeune démocratie. Pour les historiens, les Créole blancs

furent ou bien naïfs ou bien totalement inconscients. Cette constitution est restée en vigueur jusqu'en 1845.

2.1 Un petit répit pour le français

Ces événements n'ont pas empêché, d'une part, que la législature adopte des lois en

français, d'autre part, que de nombreux

fonctionnaires, dont le second gouverneur Jacques Villeré (de 1816 à1820),

continuent d'ignorer la langue anglaise. La Louisiane continua de publier ses documents

officiels en français et sa législature adopta le bilinguisme comme une sorte

de nécessité

pratique. C'était le fair play américain qui joua pour un temps en faveur des

francophones. Toutefois, la Cour suprême de la Louisiane, de son côté, a

souvent invalidé plusieurs lois parce qu'elles avaient

été adoptées uniquement en français, donc inconstitutionnelles.

Lorsque Napoléon fut vaincu à Waterloo (Belgique) en

1815 et fait prisonnier par les Anglais qui l'envoyèrent en exil à

Sainte-Hélène,

de nombreuses riches familles créoles blanches de La Nouvelle-Orléans proposèrent aux

Anglais de libérer Napoléon contre rançon et de le laisser vivre en

Louisiane; les États-Unis refusèrent de soutenir la demande des Louisianais, tandis que les

Créoles blancs se sentirent abandonnés par leurs nouveaux

maîtres qu'ils trouvaient «arrogants» et «mal élevés».

Grâce à l'initiative du président

James Monroe, le

marquis de La Fayette (1757-1834), ou

simplement

«Lafayette» pour les Américains, visita

en 1825, soit du 9 au 15 avril, La Nouvelle-Orléans et la nouvelle

place Lafayette; les Créoles francophones l'acclamèrent et Thomas Jefferson

proposa à «Lafayette» de devenir le premier gouverneur de la Louisiane.

Après un séjour d'un an et demi au

États-Unis, Lafayette avait visité 182 villes (dans les États de New-York,

du Massachusetts, du New Hampshire, de la Pennsylvanie, de la Virginie, du

Maryland, des deux Carolines, de la Géorgie et de l'Alabama) et reçu du Congrès

américain une indemnité financière de 200 000 $ ainsi que 12 000 hectares de

terres en Floride, en remboursement des frais engagés par l'officier français

sur ses propres deniers. Partout, en tant que «hôte de la Nation», le marquis de

La Fayette fut accueilli avec un enthousiasme et des hommages

extraordinaires. La résolution du Congrès américain confirmait également que Lafayette

avait

«volontairement avancé de son argent et risqué sa vie pour la liberté des

Américains». L'université Princeton lui décerna à cette occasion un

doctorat honoris causa, attribué en 1790.

Lors de ses voyages, il visita des villes aux noms

français, dont Lafayette, Napoléonville, Bâton-Rouge, Carondelet et Saint-Louis.

Il se fit servir des discours en anglais, en français, en «patois acadien» et en

créole. En dépit de son statut de héros national, le célèbre marquis, alors âgé

de 68 ans, préféra poursuivre sa carrière militaire en France. La Louisiane

l'avait ébloui, mais elle ne correspondait pour lui qu'à un rêve réalisé alors

qu'il n'avait que vingt ans. Encore aujourd'hui, La Fayette est, avec W.

Churchill, l'étranger le plus populaire et le plus reconnu par les

États-Unis. John Adams, qui fut le deuxième président des États-Unis de

1797 à 1801, voyait en La Fayette un mélange de patriote français et de patriote

américain: «He is a mongrel

character of French patriot and American patriot.» Il voulait ainsi démontrer

les sentiments hybrides du marquis, à la fois français et américain.

En 1825, le nouveau Code pénal de l'État

de la Louisiane, préparé par MM. Edward Livingston, Louis Moreau-Lislet et Pierre Derbigny, fut

rédigé en français; il était presque entièrement calqué sur le Code de Napoléon

et concrétisait une forme de bilinguisme juridique. Les tribunaux ont même

établi que, en cas de conflit d'interprétation, la version française devait

prévaloir. La même année, la Louisiane a aussi adopté le Code de

procédure civile (1825), qui rendait le français obligatoire (art. 172 et art. 2903):

| Article

172 [traduction] Cette pétition doit être

rédigée dans les langues anglaise et française, si le français est

la langue maternelle de l'une des parties. |

Article

2903

[traduction] Cet avis sera publié par le

shérif, en anglais et en français, à savoir par affiches aux lieux

accoutumés, dans les endroits où il ne s'exprime point de gazettes, ou

en le faisant insérer par trois fois en anglais et en français, dans

au moins une des gazettes des lieux où il s'imprime des papiers

publics. |

Le Code de procédure civile de l'État

de la Louisiane (en français et en anglais) suivit en 1839. Par la suite, en 1843, Alexandre Mouton

(1804-1882), pour la première fois un francophone d'origine acadienne, fut élu

gouverneur de la Louisiane. M. Mouton était un homme riche et instruit, il avait

été sénateur et possédait plus de 120 esclaves; il fut président de la Convention

de sécession de 1860, qui constitua un

gouvernement séparé: la Confédération sudiste.

Au cours de cette période, les Louisianais purent utiliser

le français sans entraves. La plupart des riches Créoles blancs envoyaient

encore leurs fils dans les grandes écoles de France afin de les familiariser

avec la culture et les mœurs françaises. En général, Les Créole blancs

continuaient de vivre en marge de leur nouveau pays devenu américain et

méprisaient ouvertement la langue anglaise. Rares étaient les parents

louisianais qui eurent la clairvoyance de faire apprendre l'anglais à leur

progéniture. Au contraire, l'affection des Créoles pour la langue française

tourna au fanatisme. Beaucoup de grands propriétaires louisianais ne toléraient

même pas qu'on prononçât devant eux un seul mot anglais, celle langue considérée

comme «barbare», tandis qu'ils ne se formalisaient nullement lorsque leurs

enfants parlaient le créole louisianais des Noirs. Il n'existe que fort peu de

témoignages du français parlé par les Louisianais de l'époque. L'ornithologue et

portraitiste américain d'origine française, John James

Audubon (ou Jean-Jacques), écrivit vers 1803 dans son journal ce commentaire peu élogieux sur le

français des Louisianais:

|

C'est une race d'animaux qui

ne parle ni le français ni l'anglais, ni l'espagnol correctement, mais

un jargon composé des mots les moins purs de ces trois langues. |

Évidemment, comme au Canada, les Louisianais parlaient un

français archaïsant et qui pouvait paraître «vieillot» pour John James Audubon qui ne

devait pas faire de différence entre les Créoles Blancs, les Acadiens (ou Cadiens) et les Chacalatas (Indiens).

2.2 L'instauration du bilinguisme

En 1830, La Nouvelle-Orléans comptait 46 000 habitants en

majorité francophones. Dix ans plus tard, La Nouvelle-Orléans était devenue la

quatrième ville la plus importante des États-Unis avec 102 000 habitants. En

1860, la ville allait atteindre 168 675 habitants. Pendant ce temps, les

francophones ne représentaient plus que 7 % de la population de La

Nouvelle-Orléans, alors que les Irlandais (15 %) et les Allemands (12 %) étaient

majoritaires et plus enclins à parler anglais que français. Des situations

similaires ont dû se répéter dans plusieurs autres villes. Cette époque se

caractérisa par l'instauration d'un bilinguisme social. En raison de leur

religion, les Irlandais entrèrent en contact avec les francophones; mais de par

leur langue ils devinrent aussi les interlocuteurs naturels des anglophones. De

plus, l'augmentation des unions mixtes entre francophones et non-francophones

entraînèrent l'accroissement de locuteurs bilingues ou anglophones. Beaucoup de

nouveaux immigrants, dont la langue maternelle n'était ni l'anglais ni le

français, apprenaient l'une ou l'autre des langues, mais souvent les deux.

Toutes les communautés linguistiques avaient intérêt à apprendre l'anglais et le

français devenus des langues indispensables. Dans ces conditions, les planteurs

blancs francophones se sont mis à se tourner vers l'anglais afin de bénéficier

des avantages de la langue anglaise et aussi pour se distinguer des Créoles

noirs avec lesquels ils ne voulaient plus être associés dans la nouvelle

structure sociale. Par voie de conséquence, ils envoyèrent leurs enfants dans

les écoles anglaises afin qu'ils puissent jouir d'avantages par rapport aux

Noirs. Cependant, les populations francophone et anglophone profitaient chacune

des bénéfices de l'apprentissage de leur langue respective. Ce sera différent

après la guerre de Sécession.

La

Constitution de 1845 fit de

la pratique du bilinguisme une exigence pour la

reconnaissance des lois linguistiques des francophones de la Louisiane, alors

qu'en 1847,

une loi autorisait l'instruction bilingue dans les écoles publiques de l’État.

L'article 132 de la Constitution de 1845 (auquel correspond l'article 129 de la

Constitution de 1852) proclamait ce qui suit:

|

Constitution of 1845

[texte original]

Article 132

The Constitution and laws of this

State shall be promulgated in the French and English languages.

Article 104

The Secretary of the Senate, and Clerk

of the House of Representatives, shall be conversant with the French and

English languages ; and members may address either house in the French

or English language. |

Constitution de 1845

[traduction]

Article 132

La Constitution et les lois de l'État sont

publiés en anglais et en français.

Article 104

Le secrétaire du Sénat et le greffier de la

Chambre des représentants doivent connaître le français et l'anglais.

Les membres des deux Chambres peuvent s'exprimer en français ou en

anglais. |

En réalité, ces articles ont été insérés afin de faire

taire les protestations ou «injustices» de la part des Créoles blancs au

chapitre des lois et règlements. Les Créoles ne formaient plus que 35 % des

représentants de la Convention (contre près de 60 % en 1812). Le chapitre VII se

rapportait à l'éducation. On mit sur pied un ministère de l'Éducation qui

devait administrer les écoles depuis le primaire jusqu'à l'université.

Cependant, la question linguistique ne fut guère soulevée. Il faut

dire que ce problème ne touchait que fort peu les «grandes familles» créoles,

qui envoyaient généralement leurs enfants poursuivre leurs études en France.

Le 31 juillet 1852,

les Louisianais se dotèrent d'une nouvelle

constitution,

alors que les Créoles ne représentaient que 20 % des rédacteurs (25 francophones

sur les 114 membres de la Convention). Cette fois-ci, le texte officiel présentait

une version française et une version anglaise. Les articles 100 et 101

revêtent un intérêt particulier en ce qui concerne la langue juridique

louisianaise:

|

Constitution of 1852

[texte original]

Article 100

The laws, public records, and the judicial and legislative

written proceedings of the State shall be promulgated,

preserved and conducted in the language in which the

Constitution of the United States is written.

Article 101

The Secretary of the

Senate and Clerk of the House of Representatives shall be

conversant with the French and English languages, and

members may address either house in the French or English

language.

|

Constitution de 1852

[traduction]

Article 100

Les lois, les archives, les

procédures judiciaires, les délibérations législatives sont rédigées et

promulguées dans la langue dans laquelle est écrite la Constitution des

États-Unis.

Article 101

Le secrétaire du Sénat et

le greffier de la Chambre des représentants doivent savoir l'anglais et le

français, et les membres de l'Assemblée générale pourront prendre la

parole dans l'une ou l'autre Chambre, en français ou en anglais. |

Le chapitre VIII portait sur l'éducation et la création

d'écoles publiques gratuites. L'article 136

énonce ce qui suit:

|

Constitution of 1852

[texte original]

Article 136

The General Assembly shall establish

free public schools throughout the State, and shall provide for their

support by general taxation on property or otherwise; and all moneys so

raised or provided shall be distributed to each parish in proportion to

the number of free white children between such ages as shall be fixed by

the General Assembly. |

Constitution of 1852

[texte original]

Article 136

L'Assemblée générale établira

des écoles gratuites et publiques dans tout l'État, et devra pourvoir à

leur entretien au moyen d'une taxe générale sur les propriétés ou

autrement. Le montant ainsi perçu ou obtenu de toute autre façon sera

distribué entre les différentes paroisses proportionnellement au nombre

d'enfants libres et blancs qu'elles refermeront, et de l'âge indiqué par

l'Assemblée générale. |

On constate que, comme dans la Constitution précédente

(1845), la

question linguistique n'avait été guère soulevée. Le texte constitutionnel

de 1852 est

suivi des Règlements de la Chambre des représentants (1852) rédigés en

français. Voici ce

qu'on y retrouve au sujet de la langue:

|

Article 67

[texte original français]

Il sera du devoir du commis

aux minutes (sic) de la Chambre d'écrire de sa propre main la partie anglaise du

journal de cette Chambre, et le greffier surveillera avec soin le journal

écrit dans les deux langues.

Article 68

Le greffier lira le journal

tous les jours sur les feuilles sur lesquelles elles sont écrites; et

après qu'elles auront été ainsi lues et corrigées, et pas auparavant, ces

minutes (sic) seront enregistrées dans le livre et, s'il est

nécessaire, elles seront corrigées et amendées sous la section de la

Chambre, et une copie dans les deux langues en sera fournie à l'imprimeur

sous la signature du greffier, le lendemain du jour où elle aura été lue,

à 10 heures.

Article 69

Le greffier sera

responsable de la rédaction du procès-verbal dans les deux langues. [...] |

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Louisianais

ne semblaient guère s'intéresser à protéger leur langue française. Ils allaient en payer

le prix bientôt!

2.3 La fin de la francophonie officielle

Comme d'autres États esclavagistes, la Louisiane fit sécession en 1861.

Celle-ci ne voulait pas libérer ses esclaves qui travaillaient dans les

plantations et assuraient les richesses de ces exploitations gérées par les

Créoles blancs. L'Assemblée louisianaise proclama son indépendance par 112 voix contre 17, le 12 février

1861, sous le nom de République de la Louisiane. Quelques jours plus tard, les

troupes fédérales entrèrent en Louisiane et commencèrent à investir les forts

Pike, Jackson et St. Philip. Les autorités louisianaises firent appel au

patriotisme des Créoles blancs pour combattre le Nord. En 1864, on compta plus

de 50 batailles sur le seul territoire de la Louisiane. Par la suite, les

constitutions républicaines radicales, imposées par les troupes de l’Union en

1864 et 1868, réussirent à abolir le statut officiel du français en Louisiane. Il s'agissait

sans aucun doute d'une forme de représailles de la part des confédérés envers

la Louisiane qui entretenait des contacts réguliers avec la France de

l'époque. De plus, non seulement la France soutenait la Louisiane dans le conflit, mais

bon nombre de familles créoles (blanches) fortunées envoyaient leurs fils faire des études

à Paris ou à Bordeaux, et mariaient leurs filles à des Français fraîchement

débarqués à La Nouvelle-Orléans; la Louisiane était le dernier État à

sortir de la Reconstruction (l'époque d'après-guerre: The Reconstruction)

même si c'était le premier État, en raison de

l'importance du port de La Nouvelle-Orléans, à se faire «saisir» par

l'armée de l'Union. Cela dit, à cette époque, beaucoup de Créoles blancs

étaient déjà linguistiquement assimilés. Le bilinguisme français-anglais

qui constituait auparavant un avantage et un atout se transformait à cette

époque en handicap. De peur d'apparaître antipatriotiques et antiaméricains, la

plupart des francophones préférèrent rejeter leur héritage linguistique et

culturel. Les Noirs francophones firent de même.

Alors que la Louisiane était occupée par les troupes de

l'Union, le major-général N. B. Banks ordonna que la Constitution de 1852 devait

être révisée. Cette fois-ci, les représentants de la Convention chargés de

rédiger le texte constitutionnel ne comptaient que 18 % de francophones,

partagés entre les Créoles et les Acadiens. De plus, les représentants furent

soumis, en tant que vaincus, à la cause nordiste (dont l'abolition de

l'esclavage). C'est pourquoi la

Constitution de 1864 (la

"Constitutional Convention of 1864"),

d'inspiration très nordiste, supprima toutes les

dispositions juridiques en faveur du français. L'anglais devint la seule langue

officielle pour les lois, documents et procès-verbaux, alors que

l'article 142 de la Constitution stipulait, pour la première fois, que

l'enseignement primaire devait se faire en anglais; quant à la variété du «français colonial»,

elle disparut presque complètement.

Parmi les 155 articles constitutionnels, il n'était fait mention nulle part de la langue des

tribunaux.

|

Constitutional Convention of 1864

[texte original]

Article 142

The laws, published records and

judicial and legislative proceedings of the State shall be

promulgated and preserved in the English language; and no laws shall

require judicial process to be issued in any other than the English

language. |

Convention

constitutionnelle de 1864

[traduction]

Article 142

Les lois, les documents publiés et

la procédure judiciaire et législative de l'État doivent être

promulgués et conservés en anglais; et aucune loi ne doit prescrire

une procédure judiciaire qui serait attribuée à autre langue que

l'anglais. |

En somme, les Yankees imposaient l'anglais aux Créoles blancs parce

qu'ils avaient pris parti pour le Sud, aux Acadiens parce qu'ils n'avaient pas

osé prendre parti pour le Nord et aux Noirs francophones pour les rendre aptes à

bien s'intégrer au melting pot américain. En Louisiane, autrement dit en

pays acadien, la répression du Nord contre le Sud avait pris un tour «anti-français».

Après le bilinguisme collectif qui avait caractérisait

l'époque précédente, survint un changement radical dans les relations entre les

Blancs et les Noirs. À la suite de l'abolition de l'esclavage en 1865, la

structure sociale entre Blancs, Noirs et Créoles de couleur (Métis) changea

progressivement. Auparavant, les Créoles de couleur étaient soit solidaires et

unis aux Noirs soit condescendants et distants, selon qu'ils s'identifiaient ou

non à ces derniers. Puis les Créoles de couleur se dissocièrent des Noirs,

substituant ainsi un système binaire basé sur la race opposant les Blancs d'un

côté et les Noirs de l'autre.

En 1868, la Louisiane était toujours occupée par les

troupes fédérales (elle le sera jusqu'en 1877). La situation économique de la

Louisiane s'était effondrée. De nombreux propriétaires francophones furent

obligés de vendre leur plantation à de riches entrepreneurs terriens (unilingues

anglais) venus du Nord et quittèrent la Louisiane. Puis des groupes racistes,

tels le Ku Klux Klan, les "Knights of the White Camelia" (en français :

«Les chevaliers du camélia blanc») et la "White League", qui

prônaient la suprématie de la «race blanche» contre les Noirs, se multiplièrent

dans les États sudistes. En principe, l'abolition de l'esclavage avait pour

effet que les Noirs jouissent des mêmes droits que les autres citoyens

américains, notamment grâce aux XIIIe,

XIVe et XVe

amendements de la Constitution des États-Unis. Mais les groupes racistes

demeurèrent longtemps hostiles à ces lois et organisèrent de nombreuses

opérations violentes contre les Noirs afin d'affirmer la supériorité des Blancs.

En même temps, l'anglais devint l'unique langue véhiculaire avec le résultat que

les anglophones délaissèrent le français considéré comme inutile, pendant que

les francophones continuaient à tirer des avantages à apprendre l'anglais. Afin

de ne pas être associés aux Noirs francophones, les Blancs francophones se

rapprochèrent d'avantage des anglophones, particulièrement l'élite qui avait

tout à gagner de s'assimiler.

Parmi les 80 représentants de la

Convention, 25 francophones (31 %, les Acadiens ayant été exclus) furent chargés

de rédiger la Constitution de 1868. Les 161

articles furent adoptés le 7 mars 1868; l'article 109 comportait une nouvelle

disposition qui interdisait l'usage de toute autre langue que l'anglais:

|

Constitution of 1868

[texte original]

Article 109

The

laws, publics records, and judicial and legislative proceedings of the

State shall be promulgated and preserved in the English language; and no

law shall require judicial process to be issued in any other than the

English language. |

Constitution de 1868

[traduction]

Article 109

Les lois, archives publiques,

procédures judiciaires et délibérations législatives de l'État doivent

être rédigées et

promulguées en anglais; et aucune loi n'exigera que la

procédure judicaire ne soit publiée dans une autre langue que l'anglais. |

En 1870, le Code civil fut refait et adopté dans sa version anglaise

seulement. Quant au Code de procédure civile, il fut refondu et toute

obligation d'utiliser le français fut supprimée.

Les troupes fédérales finirent par quitter l'État de la

Louisiane en 1877. Afin de rétablir la paix sociale et mettre fin aux querelles

raciales, les Louisianais décidèrent de remanier toutes les lois et ordonnances,

ainsi que la Constitution. Il en résulta que la

Constitution de 1879 réadmit certaines mesures

au sujet du français, lesquelles sont restées

en vigueur jusqu’en 1921. Selon l'article 154, la législature de l'État

pouvait publier ses lois en français, mais ce n'est pas une obligation. Pour

sa part, l'article 226 prescrivait la langue anglaise dans les écoles primaires

tout en autorisant l'enseignement en français dans les paroisses où le français

prédomine «à la condition qu'il n'en

résulte aucuns frais supplémentaires».

|

Constitution of 1868

[texte original]

Article 154

The laws, public

records, and the judicial and legislative written proceedings of the

State shall be promulgated, preserved and conducted in the English

language; but the General Assembly may provide for the publication

of the laws in the French language, and prescribe that judicial

advertisements in certain designated cities ans parishes shall also

be made in that language.

Article 226

The general exercices

in the public schools shall be conducted in the English language and

the elementary branches taught therein; provided, that these

elementary branches may also be taught in the French language in

those parishes in the States or localities in said parishes where

the French language predominates, if no additional expense is

incurred thereby.

Article 228

No funds raised for

the support of the public schools of the State shall be appropriated

to or used for the support of any sectarian schools. |

Constitution de 1868

[traduction]

Article 154

Les lois, les

archives publiques et la procédure écrite, judiciaire et législative

de l'État doivent être promulguées, conservées et tenues en anglais; mais

l'Assemblée générale peut prévoir la publication des lois en

français et prescrire que les avis judiciaires dans certaines villes

et paroisses désignées soient également transcrits dans cette

langue.

Article 226

Les exercices

généraux dans les écoles publiques doivent se dérouler en anglais et

les disciplines élémentaires, enseignées dans cette langue; pourvu

que ces disciplines puissent aussi être enseignées en

français dans ces paroisses dans les États ou les localités dans

lesdites paroisses où le français prédomine, à la condition qu'il

n'en résulte aucuns frais supplémentaires.

Article 228

Aucuns fonds

supplémentaire pour le soutien des écoles publiques de l'État ne

doivent être affectés ou utilisés pour soutenir une école

confessionnelle. |

Dans le cas contraire, c'est-à-dire

si cela occasionnait des coûts, le gouvernement louisianais interdit

spécifiquement, sous peine de réprimande, l'usage de fonds publics pour les

écoles confessionnelles, ce qui correspondait aux écoles minoritaires

françaises. Autrement dit, l'enseignement de la langue française était toléré à

la condition qu'il n'en résulte aucuns frais supplémentaires, mais

cet enseignement n'avait plus aucun statut officiel. L'impact de la Constitution

de 1868

a, selon le juriste louisianais

Roger K. Ward,

aurait entraîné

un holocauste

linguistique ("a

linguistic holocaust")

perpétré par une

majorité anglophone

vindicative

("a vindictive Anglophone majority")

contre une

minorité francophone vulnérable.

À ce moment, plus de 80 % des Créoles

blancs étaient irréversiblement assimilés. D'ailleurs, les jeunes Louisianais

n'allaient plus se «ressourcer» en France. Après la guerre de Sécession, c'est

au rythme des mœurs américaines que les Louisianais durent ajuster leur

culture et leur vie quotidienne, même si certains Louisianais rêvaient encore

d'un empire français en Amérique.

2.4 L'anglicisation et l'assimilation

À la fin du XIXe siècle, les Créoles blancs

n'exercèrent plus aucune influence en Louisiane. Discrédités ou assimilés, voire

décédés en grande partie, ils n'avaient plus de voix au chapitre des décisions. Ce furent les

Acadiens qui prirent alors la relève en ce qui a trait à la défense de la langue

et de la culture françaises en Louisiane. En 1896, un jugement de la Cour suprême

des États-Unis décréta, tout particulièrement à l'égard des écoles: «Separate

but Equal». L'anglicisation des écoles s'intensifia grâce au clergé catholique

anglo-irlandais. L'évêque Ireland (c'est son nom!) déclara à Saint-Paul du Minnesota en 1887:

|

Nous ne voulons pas plus dans

le catholicisme américain d'un nationalisme allemand que d'un nationalisme

français ou irlandais [...] Un drapeau, une nation, une langue.

|

Par devoir américain (cf. la célèbre formule «one flag,

one nation, one language»), Mgr Ireland supprimait l'enseignement du français

dans les écoles. Le haut clergé francophone fut progressivement remplacé par des

prêtres anglophones.

La

Constitution de 1898

fit encore régresser le statut du français en Louisiane. L'article 251

sur la langue d'enseignement reprenait le texte de l'article 226 de la

Constitution précédente de 1879, alors que la langue anglaise était imposée dans les

écoles primaires, tout en autorisant l'enseignement en français dans les

paroisses où le français prédomine «à la condition qu'il n'en

résulte aucuns frais supplémentaires».

|

Constitution of 1898

[texte original]

Article 251

The general exercices

in the public schools shall be conducted in the English language and

the elementary branches taught therein; provided, that these

elementary branches may also be taught in the French language in

those parishes in the States or localities in said parishes where

the French language predominates, if no additional expense is

incurred thereby. |

Constitution de 1898

[traduction]

Article 251

Les exercices

généraux dans les écoles publiques doivent se dérouler en anglais et

les disciplines élémentaires, enseignées dans cette langue; pourvu

que ces disciplines primaires puissent aussi être enseignées en

français dans ces paroisses dans les États ou les localités dans

lesdites paroisses où le français prédomine, à la condition qu'il

n'en résulte aucuns frais supplémentaires. |

Au sein des représentants de la

Convention, on ne comptait plus aucun Créole blanc, seulement des Acadiens (22

%). Bref, les Créoles blancs étaient définitivement éliminés dans les décisions

politiques de la Louisiane. Néanmoins, la majorité de la population

louisianaise continuait de parler français.

La

Constitution de 1913

reprit les dispositions de la Constitution précédente, notamment aux articles

248 et 251, qui maintenaient les écoles séparées et l'imposition de la langue

anglaise, tout en tolérant le français dans certaines écoles. Sur 73 signataires

de cette constitution, seulement 14 (19 %) étaient francophones.

| Constitution

of 1913 [texte

original] Article 248

There shall be free public schools

for the white and colored races, separately established by the

General Assembly, throughout the State for the education of all the

children of the State between the ages of six and eighteen years;

provided, that where kindergarten schools 'exist, children between

the ages of four and six may be admitted into said schools. All

funds raised by the State for the support of public 'schools, except

poll taxes, shall be distributed to each parish in proportion to the

number of children therein between 'the ages of six and eighteen

years. The General Assembly shall provide for the enumeration of

educable children.

Article 251

The general exercises in the

public schools shall be conducted in the English language; provided,

that the French language may be taught in those parishes or

localities where the French language predominates, if no additional

expense is incurred thereby.

Article 253

No funds raised for the support of

the public schools of the State shall be appropriated to or used for

the support of any private or sectarian schools. |

Constitution de 1913

[traduction]

Article 248

Il doit exister des écoles

publiques gratuites pour la race blanche et les gens de couleur,

établies sur une base séparée par l'Assemblée générale, dans tout

l'État destinées à l'éducation de tous les enfants de l'État âgées

entre 6 et 18 ans; à la condition que, lorsque les écoles

maternelles existent, les enfants âgés de 4 à 6 ans puissent être

admis dans lesdites écoles. Tous les fonds recueillis par l'État

pour le soutien des écoles publiques, sauf les impôts de capitation,

seront distribués à chaque paroisse en proportion du nombre

d'enfants correspondant entre 6 et 18 ans. L'Assemblée générale doit

prévoir le dénombrement des enfants admissibles.

Article

251

Les exercices généraux dans les

écoles publiques doivent se dérouler en anglais, à la condition, que

la langue française puisse être enseignée dans les paroisses ou dans

les localités où le français prédomine, s'il n'en résulte aucune

dépense supplémentaire à ce sujet.

Article 253

Aucuns fonds recueillis pour le

soutien des écoles publiques de l'État ne doivent être affectés ou

utilisés pour soutenir des écoles privées ou confessionnelles. |

La

Constitution de 1921

ne fit même plus allusion au mot «français» ("French"). Seul le terme «anglais»

("English") apparut comme exigence pour être désignée juge de paix:

|

Constitution of 1921

[texte

original] Section 47

Qualifications election and terms

Justices of the peace shall be of good moral character, freeholders

and qualified electors, able to read and write the English language

correctly, and shall possess such other qualifications as may be

prescribed by law.

They shall be elected at the general state election for terms of

four years, by the qualified voters within the territorial limits of

their jurisdiction. |

Constitution de 1921

[traduction]

Article 47

Qualifications aux

élections et mandats

Les juges de paix doivent avoir

une bonne moralité, être propriétaires fonciers et être qualifiés

comme électeur, savoir lire et écrire l'anglais correctement et

posséder toute autre qualifications prescrite par la loi.

Les juges de paix sont élus lors

des élections législatives générales pour un mandat de quatre ans

par les individus qualifiés comme électeurs dans les limites

territoriales de leur juridiction. |

En ce qui concerne les écoles publiques et paroissiales,

il ne fut plus question du français. L'article XII prévoit encore des écoles

séparées pour les Blancs et les Noirs (section 1), mais impose l'emploi exclusif

de l'anglais (section 12), tandis que les fonds publics ne doivent pas être

destinés à soutenir une école privée (française) ou confessionnelle

(catholique).

|

Constitution of 1921

[texte

original] Article XII

Public Education

Section 1

Educational system, how

constituted

The educational system of the

State shall consist of all free public schools, and all institutions

of learning, supported in whole or in part by appropriation of

public funds. Separate free public schools shall be maintained for

the education of white and colored children between the ages of six

and eighteen years; provided, that kindergartens may be authorized

for children between the ages of four and six years.

Section 12

Exercices in English

The general exercises in the

public schools shall be conducted in the English language.

Section 13

No public funds for private or

sectarian schools

No public funds shall be used for

the support of any private or sectarian school. |

Constitution

de 1921 [traduction]

Article XII

Éducation publique

Constitution du système

d'éducation

Section 1

Le système d'éducation de l'État

est composé de toutes les écoles publiques gratuites et tous les

établissements d'enseignement pris en charge en totalité ou en

partie au moyen des fonds publics. Des écoles publiques gratuites

séparées doivent être maintenues pour l'éducation des enfants blancs

et des enfants de couleur âgés de 6 à 18 ans; à la condition que des

écoles maternelles puissent être autorisées pour les enfants âgés de

4 à 6 ans.

Section 12

Exercices en anglais

Les exercices généraux dans les

écoles publiques doivent se dérouler en anglais.

Section 13

Aucun fonds publics pour les

écoles privées ou confessionnelles

Aucuns fonds publics ne doivent

être destinés à soutenir une école privée ou confessionnelle. |

La Constitution de 1913 obligea les écoles publiques à n'enseigner qu'en

anglais. Les maîtres avaient le droit de punir leurs élèves qui, par

mégarde, parlaient français en classe ou dans les cours de récréation. Il

arrivait que l'on oblige les enfants surpris à parler français à se laver la

bouche avec du savon et à s'agenouiller pendant une heure sur des épis de maïs.

Cette discrimination toucha plus les Blancs que les Noirs, car ces derniers

étaient moins perméables à l'anglais. L'État recruta, dans le nord de la

Louisiane, dans le Mississipi et dans le Kentucky des professeurs qui ne

parlaient qu'anglais. Cette interdiction du français n'avait rien de rigoureux

dans les écoles privées. Dans ces écoles fréquentées par les communautés

acadiennes, l'interdiction passa plus ou moins inaperçue, mais le «Code de Napoléon»

a continué à s'appliquer dans les lois de l'État. Toutefois, les Acadiens francophones ne comptaient plus que pour 2 % des signataires de la

Constitution. C'est au cours de ces années que les enfants surpris à

parler français à l'école recevaient des coups de fouet sur les fesses.

Durant une décennie (au cours des années 1930), certains

membres du clergé catholique, par ailleurs fortement américanisé depuis le

début du XXe siècle, encouragèrent les Louisianais francophones à abandonner le

français pour l’anglais; par la suite, le clergé local fut formé selon les

valeurs anglo-américaines du Sud. C'est ce qui explique probablement que, dans les années

1980, une seule communauté religieuse offrait encore une messe en

français le dimanche (à sept heures le matin); quelques autres communautés

offraient une messe en semaine dans les centres d'accueil pour les personnes

âgées.

C'est au cours de ces années que les Louisianais

francophones ont véritablement découvert les Américains, qu'on appelait encore

«les Anglais»! L'exploitation intensive du pétrole à partir de 1940

changea le visage de la Louisiane, tout en faisant la fortune des habitants de

Lafayette. L'arrivée de la Seconde Guerre mondiale a mis les Louisianais

francophones en contact avec les soldats américains. Les Louisianais qui

revinrent d'Europe poursuivirent l'œuvre d'américanisation commencée par les

hommes d'affaires et les professeurs américains, tandis que la Louisiane sortait

de sa ruralité.

2.5 L'absence de politique linguistique

institutionnalisée

Après la Seconde Guerre mondiale, le français (ou ses

variantes) n’était

plus la langue majoritaire en Louisiane, alors que l’avènement de la radio

et surtout de la télévision allait s'introduire dans les foyers et accélérer le changement amorcé par

les établissements scolaires et les communautés religieuses. Dès la

décennie 1950, on peut affirmer que le français était pratiquement perdu en

Louisiane. La plupart des Louisianais d'origine francophone étaient assimilés, à

l'exception des personnes âgées.

Quant à la Constitution actuelle (adoptée en 1974,

modifiée en 1999), l'article 12 (paragraphe 4) précise, en anglais, que «le

droit du peuple de préserver, favoriser et promouvoir ses origines respectives,

historiques, culturelles et linguistiques, est reconnu».

|

Constitution of 1974

[texte

original]

Article 12

Section 4

Preservation of Linguistic

and Cultural Origins

The right of the people to preserve, foster, and promote their

respective historic linguistic and cultural origins is recognized. |

Constitution de 1974

[traduction]

Article 12

Section 4

Préservation des origines

linguistiques et culturelles

Le droit du peuple de préserver,

de favoriser et de promouvoir ses origines respectives, historiques

linguistiques et culturelles, est reconnu. |

C'est le seul article à contenu linguistique dans la

présente Constitution de la Louisiane et aucune allusion n'est faite au sujet ni

de l'anglais ni du français. L'anglais est donc la langue officielle de facto,

le français, tout au plus une langue étrangère protégée, sans véritable

assise juridique. Il faut donc retenir que,

juridiquement parlant, la Louisiane n'a de langue officielle, pas plus

l'anglais que le français. Ce n'est même plus nécessaire!

L'exemple de la Louisiane démontre que, comme au Canada,

l'expansion de l'anglais s'est faite sans aucune politique linguistique

institutionnalisée qui aurait eu pour objectif l'imposition de l'anglais aux

francophones. C'est la même dynamique que l'on retrouve dans plusieurs autres

régions des États-Unis où les Européens non anglophones se sont anglicisés et

américanisés.

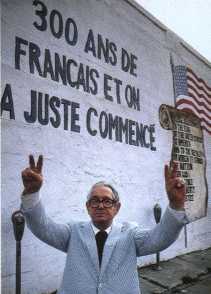

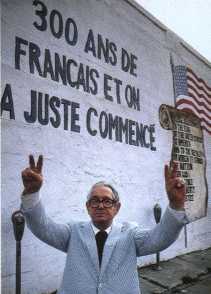

3 L'apport de James Domengeaux

(1907-1988)

Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des Louisianais étaient devenus

anglophones. Les francophones qui, pour des raisons ethniques et linguistiques,

n'étaient pas assimilés, étaient définitivement devenus des marginaux. Pendant

que leur culture française était discréditée, leur variété de français

dévalorisée, leur variété d'anglais était ridiculisée. À la fin de la décennie

de 1950, le tourisme incita les francophones à sortir de leur ghetto social.

Les origines françaises devinrent un élément distinctif de l'État de la

Louisiane, sinon son principal attrait.

|

Or, la Louisiane devait pouvoir compter sur la

détermination d'un James Domengeaux, un prestigieux et riche avocat de

Lafayette, membre du Congrès de Washington. M. Domengeaux

faisait le constant suivant lors d'une entrevue:

|

Peut-être que c'est

vrai, parce que en réalité le français était fini, le français

était abandonné dans les églises, dans les écoles, dans les

familles, il n'était pas parlé dans les chemins, dans les

magasins, c'était déclassé, c'était associé à l'ignorance. Et ça,

c'est une des grosses erreurs et c'est triste qu'on a laissé ça

arriver. Et les éducateurs louisianais administrateurs, je veux

dire plus que les écoles, ont découragé le français, et les

commissions dans les écoles dans le sud de la Louisiane et où le

français était natif, ces commissaires étaient tous

français-acadiens, ils avaient le pouvoir de mettre solidement le

français dans les écoles et ils ne l'ont pas fait, et personne ne

l'a demandé, personne n'a insisté pour ça. Alors, je crois qu'on a

tous contribué à cette triste attitude et je souhaite qu'il ne

soit pas trop tard pour le préserver. |

À partir de 1968, M. James Domengeaux entreprit une campagne

destinée à restaurer la langue française. À cette époque, seulement le

quart de la population parlait une variété de français, sans pouvoir le lire

ni l'écrire. Domengeaux était l'un de ceux-là!

|

Lors d'un voyage en France, James Domengeaux rencontra le

président français (alors Georges Pompidou) à qui il demanda d'envoyer des

professeurs en Louisiane pour enseigner le français aux jeunes. Dans son

français caractéristique, il déclara: «Monsieur le Président, si tu

m'aides pas, le français, il est foutu en Louisiane.» Ce

fut l'origine de l'accord de coopération qui lie encore aujourd'hui la France

et la Louisiane. Ces enseignants furent ensuite rejoints par des Belges et des

Québécois. L'apport de M. Domengeaux fut considérable pour le français de la

Louisiane. Il fit adopter à l'unanimité par le Sénat et la Chambre des représentants

un ensemble de lois à incidences linguistiques:

- la loi no 408 (1968) prévoyant

l'enseignement du français dans les cinq premières années des écoles

primaires et les trois premières années des écoles secondaires;

- la loi no 259 (1968) exigeant que les

universités et les collèges forment des enseignants qualifiés en français;

- la loi 256 (1968) reconnaissant la langue

française comme officielle dans la publication des avis juridiques et des

contrats;

- la loi 458 (1968) autorisant l'établissement

d'une station de télévision en français, sans but lucratif (mais la loi n'a

pas été appliquée).

C'est également grâce à M. Domengeaux que fut créé en

1968 le Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL), un

organisme gouvernemental qui a but de favoriser l'enseignement du français et

de maintenir l'héritage français en Louisiane. James Domengeaux fut nommé président-fondateur

du CODOFIL par le gouverneur de l'État. En 1978, M. Domengeaux

reçut de l'Office de la langue française du Québec l'Ordre des francophones

d'Amérique. Peu avant sa mort, le 11 avril 1988,

alors qu'il était âgé de 81 ans, le gouvernement français le gratifia du

titre de commandeur de l'Ordre de la Légion d'honneur.

3.1 Les nouveaux

développements

|

Dès 1971, la partie méridionale

de la Louisiane fut reconnue officiellement par la Législature comme comme

«la région francophone» de l'État sous le nom

d'Acadiana (voir

la description plus détaillée à ce sujet). Par contre, la

Louisiane du Nord (North Louisiana), la Louisiane centrale (Central

Louisiana), les Paroisses de Floride (Florida Parishes) et le

Grand-Nouvelle-Orléans (Greater New Orleans) sont des régions

essentiellement anglophones. En 1980, lors du procès «James

Roach contre Dresser Industries, Valve and Industries Division», le juge

fédéral Hunter déclara les «Cadiens» une minorité protégée par la Loi

sur le droit civil de 1964.

En 1987, pour

la première fois, la Louisiane participa au Sommet de la Francophonie de

Québec en tant qu'observateur; une délégation de la Louisiane fut présente

en 1991 à Chaillot, au Vietnam en 1997 et à Moncton en 1999. Les premiers programmes d'immersion en français commencèrent en

1992. En 1994, l’Université de Louisiane à Lafayette lança le premier

programme de doctorat en Études francophones en Amérique du Nord.

|

|

3.2 Le fantôme de La Fayette Le 17 juillet 2002, le Congrès américain a décidé d'élever

le marquis de La Fayette au rang de «citoyen d'honneur des États-Unis

d'Amérique», un privilège accordé seulement à quatre reprises en quelque

200 ans d'histoire (l'ancien premier ministre britannique Winston Churchill

en

1963; le diplomate suédois Raoul Wallenberg en 1981, le philosophe quaker

anglais et fondateur de la Pennsylvanie, William Penn, en 1984;

Mère Térésa,

la bienfaitrice albanaise des bidonvilles de Calcutta, en 1997). La Fayette avait

écrit au sujet des États-Unis d'Amérique:

|

Du premier moment où j'ai entendu

prononcer le nom de l'Amérique, je l'ai aimée; dès l'instant où j'ai su

qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé du désir de verser mon sang

pour elle; les jours où je pourrai la servir seront comptés par moi, dans tous

les temps et dans tous les lieux, parmi les plus heureux de ma vie. |

|

|

Le marquis de La Fayette fut parfois plus américanophile

que francophile; et on comprend que le gouvernement américain l'ait

officiellement remercié 168 ans après sa mort. L'année 2003 commémorait le

bicentenaire de la cession de la Louisiane par Bonaparte aux États-Unis (voir

l'affiche du bicentenaire).

À cette occasion, le gouvernement fédéral a

émis un timbre commémoratif (30

avril 2003) pour rappeler la vente de la Louisiane par

Bonaparte (et non Napoléon), d'après une

illustration de 1904 d'André Castaigne. On y aperçoit le gouverneur de la Virginie,

Robert Livingstone

(au centre),

serrant la main au ministre français du Trésor public, le marquis de Barbé-Marbois (de dos,

à gauche), alors que l'ambassadeur des États-Unis, James Monroe (à droite),

signe le document.

La Louisiane a connu une histoire

mouvementée, avec ses hauts et ses bas. L'histoire la plus positive a sans

doute eu lieu sous l'administration espagnole, alors que le français a vécu

une expansion presque incroyable, plus importante que sous l'administration

française. L'administration fédérale américaine a précipité le déclin du français,

surtout au XXe siècle.

Nous en connaissons les causes: l'interdiction du français dans les écoles à

partir de 1921, l'ouverture de routes qui désenclavèrent les communautés

francophones isolées, l'industrie pétrolière qui vint creuser des puits dans

les marais, l'influence des médias électroniques, la dévalorisation sociale

de tous les francophones et créolophones.

|

3.3 Le français louisianais

aujourd'hui

Le français en Louisiane n'est pas mort. Il survit

aujourd'hui avant tout comme langue identitaire. Ce n'est pas rien, mais cela n'en fait pas

un État francophone de langue maternelle. La Louisiane est un État américain qui

accorde au français le statut de langue minoritaire. De nombreuses familles

vivent une situation dans laquelle les grands-parents unilingues francophones

ont appris l'anglais à l'école, les parents sont nécessairement bilingues et les

petits-enfants, des unilingues anglais qui ont appris le français à l'école.

Dans une enquête effectuée à la fin des années

quatre-vingt par Mme Cécyle Trépanier, professeure au Département de géographie

de l'Université Laval, on constatait que seulement 8 % de mes répondants du

troisième âge étaient unilingues anglais, alors que 36 % de leurs enfants et 91

% de leurs petits-enfants l'étaient devenus. Moins de la moitié des répondants

âgés parlaient français avec leur conjoint et moins du quart s'adressaient à

leurs enfants dans cette langue; cinquante pour cent des enfants des répondants

du troisième âge étaient bilingues; moins de 5 % d'entre eux utilisaient le

français avec leur conjoint ou leurs enfants. Bref, Mme Trépanier constatait

qu'il y avait une réduction dans la capacité de parler français. Pour les

petits-enfants des répondants âgés, l'anglais était alors la seule langue

parlée. De fait, il est rare que les parents décident d'élever leurs enfants en

français, car le bilinguisme anglais-français en Louisiane ne se traduit pas par

une meilleure situation économique.

Rien ne pourra enrayer le déclin et la disparition du

français langue maternelle en Louisiane, mais le français langue seconde semble

avoir un meilleur avenir. Cela nous amène à nous interroger sur le type de

français à enseigner. Du temps du sénateur James Domengeaux, le CODOFIL devait

avoir pour mission d'enseigner le français du «bon usage». Les Louisianais,

notamment les Cadiens, utiliseraient une langue de «mauvaise qualité» qu'il fallait

absolument corriger. C'est pourquoi l'État fit appel à des instituteurs

québécois, français et belges, afin de manifester la volonté d'insérer la

Louisiane dans le monde francophone en adoptant un français plus standardisé.

Cependant, ce français demeure relativement éloigné de celui des Louisianais.

Encore au début du XXe

siècle, on distinguait au moins quatre

groupes linguistiques:

1) les Créoles blancs, descendants des premiers colons

français, sinon canadiens-français ou espagnols;

2) les Créoles de couleur,

d'origine raciale mixte;

3) les Amérindiens francophones;

4) les Cadiens, descendants

des réfugiés acadiens.

Un siècle plus tard, seuls les Louisianais d'origine

acadienne et de leurs descendants peuvent encore transmettre ce qui reste du

français. Ainsi, la Louisiane a été en grande partie «cadianisée» sur l'ensemble

du territoire de la région culturelle française. Étant donné le faible nombre

des enfants parlant le français cadien ou le créole à leur arrivée à l'école, il

apparaît irréaliste d'enseigner les variétés locales du français en Louisiane.

De plus en plus, les enseignants considèrent que le rôle de l'école est de

valoriser les variétés locales dans le cadre d'un enseignement du français

standard. Si la consolidation ethnique n'est pas complétée dans l'État, le

processus de cadianisation unifie maintenant le territoire de la région

culturelle.

Lorsque l'ouragan Katrina frappa la Louisiane en août 2005, la

plupart des écoles furent détruites. Mais la solidarité francophone joua un

grand rôle dans la reconstruction en Louisiane. Ainsi, la France envoya rapidement des millions d'euros,

de sorte que toutes les écoles où l'on enseignait le français à la Nouvelle-Orléans

furent réparées et rouvertes. Il n'en demeure pas moins que le français en

Louisiane s'apparente à celui de nombreux États francophones en Afrique.

Cependant, une seconde catastrophe attendait les

Louisianais en 2010: la marée noire dans le golfe du Mexique. Selon le président

du CODOFIL, Warren Perrin, cette catastrophe écologique constitue une menace

pour la langue française en Louisiane: «La catastrophe a surtout touché la côte

de la Louisiane, et c'est là où l'on compte le plus de familles qui parlent le

français.» Le problème vient des conséquences économiques de la marée noire sur

les ressources allouées à la langue française. En temps de crise, les budgets

accordés pour la langue sont toujours réduits en premier. Ainsi, le budget du

CODOFIL a chuté de 60 % depuis 2008. Au printemps 2010, l'Université Nicholls

State à Thibodaux annonçait qu'elle mettait fin à ses programmes en français. Selon

Warren Perrin: «La catastrophe pétrolière va nécessairement aggraver le

problème.» Toutefois, à long terme, la fuite de pétrole pourrait aussi avoir un

effet bénéfique sur la culture cajun: «Ça pourrait mettre l'éclairage sur la

question du français? Les gens vont comprendre que, si on perd la côte, on perd

aussi la langue.» Rappelons que, selon le recensement de 2000, la Louisiane

compterait près de 200 000 francophones, soit 4,7 % de la population.

Quoi qu'il en soit, l'héritage français pourrait bien se

transformer en héritage multiethnique, incluant certains apports français, mais

aussi espagnols, irlandais, allemands, italiens, juifs, vietnamiens, etc.

Évidemment, ce multiculturalisme semble conforme à l'histoire passée et

contemporaine de la Louisiane, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des

États américains, mais en même temps il gomme la spécificité louisianaise. Ce

processus est le résultat de l'absence de l'État louisianais dans la

restauration du français, laquelle n'est pas perçue comme une projet d'avenir

pour la société.

Dernière version mise à

jour:

19 janv. 2024

Les

États-Unis d'Amérique

- Amérique

du Nord -

Francophonie