|

La langue arabe |

|

La langue arabe |

Bien que l’arabe soit parlé par des dizaines de millions de personnes dans le monde, la langue arabe comprend trois grandes catégories : l'arabe vernaculaire, l'arabe coranique (ou arabe classique) et l'arabe standard moderne.

1. L'arabe vernaculaire

Cet arabe, généralement qualifié de «dialecte», est appelé plus objectivement arabe vernaculaire, arabe dialectal, arabe familier ou arabe populaire, est parlé par tous les arabophones du monde entier, mais à travers ses très nombreuses variétés locales: arabe algérien, arabe égyptien, arabe marocain, arabe mésopotamien, arabe saoudien, arabe omanais, arabe palestinien, arabe tchadien, etc.

|

Très vivantes et en perpétuelle évolution incluant les nouveaux mots empruntés aux langues occidentales (surtout

à l'anglais et au français, mais non exclusivement), ces différentes variétés d'arabe ne sont guère diffusées au-delà de leur pays d'origine — sans compter qu'il peut exister plusieurs variétés locales dans un même pays — et elles servent toutes dans les communications orales,

même si celles-ci puissent s'écrire.

La langue arabe est née plusieurs siècles avant l'islam et elle a pris les formes d'évolution que nous connaissons aujourd'hui dans ces arabes familiers qui ont toujours éclipsé l'arabe coranique et l'arabe standard moderne comme langue maternelle. |

En ce sens, les arabes vernaculaires ne sont pas des dialectes ou des sous-langues, ce sont bel et bien de véritables langues nées avant l'apparition de l'arabe coranique, mais elles n'ont jamais bénéficié d'un statut d'officialité. Néanmoins, l'arabe familier joue un rôle fondamental dans l'identité culturelle des peuples arabophones et s'intègre progressivement dans les médias électroniques, la publicité orale et les officines gouvernementales. En ce sens, l'arabe véhiculaire est en avance sur les autres catégories d'arabe : il s'est simplifié de façon naturelle, il a généralisé sa compréhension et il a supplanté comme langue maternelle les autres catégories d'arabe en dépit des politiques défavorables à son égard de la part des États arabes.

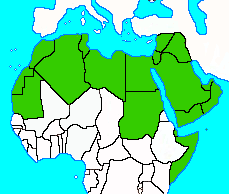

On distingue généralement deux types d'arabe vernaculaire, c'est-à-dire deux grands groupes :

- Le groupe occidental correspond aux variétés d'arabe parlées en Andalousie (Espagne), dans les pays du Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie et Sahara occidental) ainsi que dans l'île de Malte.

- Le groupe oriental concerne les variétés parlées en Égypte, à Djibouti, au Soudan, au Tchad, dans les États dits du Machrek (Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Palestine et Koweït) et ceux de la États de la péninsule Arabique (Arabie Saoudite, Yémen, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Koweït et Bahreïn). Il faudrait ajouter aussi certaines variétés d'arabe parlées par de petites communautés en Turquie, en Afghanistan, au Tadjikistan, en Iran, etc.

|

Les groupes vernaculaires les plus fréquemment nommées sont les suivantes (voir aussi la carte) :

| Arabe maghrébin (Algérie,

Maroc, Tunisie, Lybie) Arabe égyptien (Égypte) Arabe leventin (Liban, Jordanie, Palestine) |

Arabe du Golfe (Arabie

Saoudite, Oman, etc.) Arabe soudanais (Soudan) Arabe mésopotamien (Irak et Syrie) |

Si certaines variétés vernaculaires sont relativement compréhensibles entre-elles (p. ex., l'arabe égyptien et l'arabe libanais, l'arabe marocain et l'arabe algérien), d'autres le sont beaucoup moins (p. ex., l'arabe algérien et l'arabe jordanien). La langue arabe au Levant (Jordanie, Liban et Palestine) a ses propres caractéristiques linguistiques. Il en est de même pour les pays du Golfe (Oman, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Bahreïn, Koweït, Irak et Yémen), pour l'arabe égyptien (Égypte et Soudan) et en Afrique du Nord ou Maghreb (Tunisie, Maroc, Libye et Algérie). Plus les pays sont géographiquement proches, plus l'arabe local peut être compréhensible; plus les pays sont éloignés l'un de l'autre, plus la communication risque d'être presque nulle.

Néanmoins, dans ce contexte, l'arabe vernaculaire égyptien fait figure d'exception, car il est compris par près de 100 millions de locuteurs et reconnu grâce au rayonnement culturel de l'Égypte (cinéma, télévision, musique), ce qui a rendu l'arabe égyptien extrêmement populaire, dépassant les frontières de ce pays. Sauf quelques rares exceptions, tous les arabophones de langue maternelle parlent un arabe vernaculaire.

2. L'arabe coranique

|

Ce type d'arabe, appelé aussi arabe classique ou arabe éloquent, a conservé ses caractéristiques essentielles littéraires qui permettent aux locuteurs habiles de se livrer à de véritables créations stylistiques, d'où l'expression «arabe éloquent». De plus, la calligraphie dans l'arabe coranique est un art ancestral qui reflète la richesse et la diversité de la culture islamique. Cette forme d'art est considérée comme un lien entre le monde spirituel et le monde matériel, offrant une manifestation visuelle du

«divin» accessible et vénérée par la communauté islamique.

Certains arabophones très religieux croient que cette langue «descendue du ciel» est «la plus belle au monde», mais autant l'arabe vernaculaire peut être une langue simple à pratiquer, autant l'arabe classique peut paraître complexe et difficile. |

C'est ce qui explique en partie qu'aucune population arabophone n'a adopté l'arabe coranique comme langue maternelle et elle n'a jamais servi de langue de communication à aucune époque de l'Histoire, même au temps du prophète Mahomet. Comme la plupart des langues «religieuses» ou «sacrées» (hébreu ancien, latin d'église, grec ancien, slavon d'église, sanskrit, etc.), cette variété d'arabe est réfractaire à tout changement, ces règles fondamentales n'ayant d'ailleurs pas changé depuis quelque 1500 ans.

Pour comprendre un peu la situation de l'arabe coranique au XXIe siècle, il suffit d'essayer de lire un texte de l'ancien français du XIe siècle et extrait de La vie de saint Alexis, pour comprendre la distance qui peut exister entre l'arabe coranique du VIIe siècle et n'importe quel arabe vernaculaire actuel. Que signifie cet extrait en ancien français? Certains mots de cette époque, peuvent exister encore aujourd'hui, mais il peut être difficile de les reconnaître tant la prononciation et leur écriture ont pu changer, sans compter les dizaines de milliers de mots qui se sont ajoutées depuis le XIe siècle à aujourd'hui, la situation étant similaire avec l'arabe coranique.

| 1. bons fut li secles al tens ancïenur 2. quer feit iert e justise et amur, 3. si ert creance, dunt ore n'i at nul prut; 4. tut est müez, perdut ad sa colur: 5. ja mais n'iert tel cum fut as anceisurs. |

Pour lire la version contemporaine, cliquer ici. |

Par exemple, un client arabophone qui entrerait dans un commerce au Maroc ou en Syrie en s'exprimant en arabe coranique ne se ferait guère comprendre et, s'il ne devenait pas la risée de tous, il se sentirait comme un étranger s'exprimant dans une langue inconnue. Évidemment, un francophone contemporain historien de la langue ne se ferait pas pas davantage comprendre en tentant de parler en ancien français du XIe siècle.

Si les langues parlées évoluent, ce n'est pas le cas des langues écrites des textes sacrés. Ainsi, le moindre changement porterait atteinte au caractère sacré de l'islam! On pourrait multiplier les exemples de civilisations anciennes qui prêtaient à leur langue un «caractère divin»; ce sont des langues dites «intouchables» appartenant à un livre saint. Il n'est certainement pas courant que les services à la clientèle d'aujourd'hui incluent les langues anciennes. En principe, personne ne parle l'arabe coranique comme langue maternelle, hormis quelques exégètes.

3. L'arabe standard moderne

|

L’arabe standard moderne (ASM), appelé arabe littéraire ou arabe littéral, mais "fusha" en arabe, est la variété standardisée héritée de l'arabe classique littéraire, qui s’est développée dans le monde arabe à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Cet arabe possède une grammaire et un vocabulaire standardisés, ce qui le rend universellement compris dans le monde arabe. Même parfois assez proche de l'arabe classique, il s’agit d’une langue multicentrique enseignée dans tout le monde arabe dans le cadre de l’éducation formelle et des médias officiels. Quand on parle de politique d'arabisation, c'est de cette variété d'arabe dont il s'agit. |

Si les réformes linguistiques sont nécessaires avec le temps, elles sont parfois contrebalancées par les partisans de l'arabe classique et ceux qui méprisent les langues vernaculaires, mais l'arabe standard d'aujourd'hui est riche en emprunts aux langues modernes, principalement de l'anglais et du français (mais pas exclusivement), qui ont apporté un vocabulaire nouveau dans des domaines comme la technologie, la politique, la législation et la culture, ce qui témoigne de la vitalité linguistique de cette langue à travers les interactions culturelles et les médias contemporains. Quand on parle de l'arabe comme langue officielle, c'est cette variété-là.

Celle-ci permet aux individus des différentes communautés linguistiques de se comprendre et d'interagir, bien que sa compréhension en dehors du monde arabe dépende de son degré de diffusion et d'apprentissage. C'est d'ailleurs dans cette variété d'arabe qu'on désigne des niveaux de compétence linguistique, généralement le niveau A-2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, où un individu peut employer des conversations simples et comprendre les points essentiels dans des situations quotidiennes, comme des informations personnelles, des achats ou des discussions de base sur des sujets familiers. Il implique la capacité à utiliser le présent, le passé et commencer à utiliser le futur.

Très peu d'arabophones dans le monde parlent cette variété d'arabe comme langue maternelle; ils écrivent dans cette langue et le parlent comme langue seconde (s'ils sont allées longtemps à l'école), la langue maternelle demeurant l'arabe vernaculaire.

4. Une langue commune ?

Il faut préciser que ces trois grandes variétés d'arabe partagent un certain nombre de termes et de règles générales. Il existe de très forts liens historiques et idéologiques qui unissent les catégories d'arabe, ainsi que de nombreuses similitudes linguistiques. Ainsi, les lettres de l'alphabet sont souvent identiques, de même que l'ordre des mots ou la syntaxe. Toutefois, si les mots et la prononciation peuvent être très différents, l'arabe standard moderne élimine toute trace vernaculaire locale.

C'est pourquoi beaucoup d'arabophones ont toujours considéré qu'il n'existe qu'une seule langue arabe, alors que la réalité est plus complexe. Dans les faits, c'est la triglossie qui caractérise la langue de la plupart des arabophones instruits, c'est-à-dire la cohabitation des trois catégories internes : on parle l'arabe vernaculaire, on écrit en arabe standard moderne et on prie en arabe coranique. C'est là le schéma simplifié pour au moins 450 millions d'arabophones, lequel se révèle néanmoins plus compliqué, car dans la plupart des pays arabes, donc ceux dont la langue officielle est l'arabe, une quatrième langue concurrente s'y ajoute, presque toujours l'anglais ou le français, particulièrement dans les établissements d'enseignement où le bilinguisme s'est installé; certains pays arabes ont même introduit des programmes parallèles au sein de leurs universités publiques pour offrir un enseignement dans une langue étrangère.

Voir aussi les pages suivantes: la Ligue arabe, l'Empire arabo-musulman et L'arabe comme langue internationale.

|