|

Les premiers navigateurs européens qui abordèrent les côtes du continent nord-américain

furent les Italiens Jean Cabot et Sébastien Cabot (1497). Voyageant au service de Henry VII d’Angleterre, ils

découvrirent Terre-Neuve et explorèrent les côtes du Labrador et de la

Nouvelle-Angleterre. L’Espagnol Juan Ponce de León découvrit la Floride en 1513.

L’Italien Jean de Verrazano (1524), voyageant pour le compte de François Ier,

explora les côtes atlantiques de la Caroline du Sud jusqu'au Maine; puis le Français

Jacques Cartier (1534) découvrit l’estuaire du Saint-Laurent. Tous ces

navigateurs étaient à la

recherche d’une route maritime par le nord vers les Indes et la Chine.

La colonisation de l’Amérique du Nord par les Européens commença dès la fin du

XVIe siècle. Au cours des XVIIe

et XVIIIe siècles, elle

était menée essentiellement par trois pays, l’Espagne, la

France et l’Angleterre,

mais également, dans une moindre mesure, par la Hollande et la Suède.

L'Espagne allait coloniser la partie sud de l'Amérique du Nord,

ainsi que l'Amérique centrale, les Antilles et une grande partie de

l'Amérique du Sud. La France allait occuper durant plus de deux

siècles l'Acadie, le Canada et la Louisiane, pendant que les

Britanniques contrôlaient la Nouvelle-Angleterre et la partie

septentrionale

de l'île de Terre-Neuve.

|

Dès la première moitié du XVIe

siècle, les Espagnols pénétrèrent sur le territoire actuel des États-Unis, mais

sans s'implanter de façon durable. Le navigateur Ponce de León explora la

Floride en 1513. En 1526, l'Espagnol Lucas Vallez de Ayllon fonda un

établissement en Caroline du Sud, lequel fut abandonné quelques mois plus tard.

Le second établissement européen permanent sur le sol des États-Unis fut la

colonie de San Agustin (aujourd'hui Saint Augustine), en Floride en 1565. Dès

1580, le roi d'Espagne créa la Floride occidentale (l'Alabama actuel) et la

Floride orientale (la Floride actuelle). Santa Fe fut également fondée au début

du XVIIe siècle (1610)

dans l'actuel État du Nouveau-Mexique. Les Espagnols étendirent ainsi leur

domination sur les territoires qu'on appelle aujourd'hui la Floride, le Texas, la

Californie, puis sur une grande partie de l’ouest des États-Unis.

Après le

traité de Paris de 1763, les Espagnols acquirent en plus toute la

Louisiane française. Ainsi, les

Espagnols ont occupé, durant longtemps, une grande partie du territoire

américain actuel. Ils ont laissé généralement les autochtones parler leurs langues

ancestrales et ne s'opposèrent jamais à ce que, en Louisiane, les Français,

les Canadiens et les Acadiens puissent continuer à parler le français; ils construisirent

même leurs

écoles et employèrent le français dans l'Administration de la Louisiane.

D'ailleurs, l'Espagne a toujours eu l'art d'envoyer des

gouverneurs très compétents (sauf le

premier : Antonio de Ulloa y de la Torre).

On se rend bien compte que toute

la toponymie du sud-ouest des États-Unis est héritière de cette

colonisation espagnole : Alamo: (< Los Alamos), Alcatraz Island (< Alcatraces),

Boca Raton (< «boca de ratónes»), California, Cape Canaveral (< cañaveral),

Colorado, El Paso, Florida, Fresno, La Brea,

Las Cruces, Las Vegas, Los Angeles,

Los Gatos, Miguel, Montana, Nevada, Palomar,

Puerto, San Antonio, San

Carlos, San Diego, San Francisco, Sangre de Cristo Mountains,

Santa Fe, Sierra Navada, etc. Une bonne partie de la population du

sud et de l'ouest des États-Unis provient de ces anciennes colonies espagnoles.

|

Délaissant les régions de la côte atlantique,

les Français pénétrèrent à l’intérieur du continent nord-américain en remontant le

fleuve Saint-Laurent. Depuis Québec, ils étendirent leur autorité sur un immense

territoire, de la baie d'Hudson jusqu'aux «Grandes Plaines centrales», qu’ils appelèrent

Louisiane en

l’honneur de Louis XIV. À cette époque, les

deux rives du Mississippi moyen formaient le «Pays

des Illinois», une région agricole, commerciale (traite des fourrures) et

minière prospère, quoique peu peuplée, située aux deux tiers du chemin entre la

colonie française du Saint-Laurent et celle de la

Louisiane

(voir la carte). Avant le traité d'Utrecht de 1713, la

Nouvelle-France comprenait la plus grande partie de l'Amérique du Nord, soit Terre-Neuve, l'Acadie, le Canada et la Louisiane.

Mais les rivalités coloniales franco-anglaises débouchèrent rapidement sur une succession de guerres. Contrairement à

la colonisation britannique, l’immigration française, trop limitée, ne permettait pas à

la France d’assurer un contrôle réel et une défense efficace de son empire

colonial. Après avoir perdu l’Acadie à l’issue du traité d’Utrecht (1713), la

France abandonna toutes ses possessions américaines lors du traité de Paris

(1763), qui mit fin à la guerre de Sept Ans (1754-1763). La Louisiane

occidentale, à l’ouest du Mississippi, fut cédée, en compensation, à l’Espagne,

alliée de la France (qui la récupéra en 1800); la Louisiane orientale, à l’est

du Mississippi, ainsi que toutes les possessions françaises canadiennes

revinrent à la Grande-Bretagne.

|

2.1 Les alliés amérindiens

|

Pour maintenir son empire en Amérique du Nord,

la France devait s'appuyer sur des alliances avec les autochtones. De fait, le

nombre des nations amérindiennes alliées des Français était assez étonnant.

Les Français pouvaient compter sur presque tous les Algonquiens du Canada, de

l'Acadie et du sud des Grands Lacs (aujourd'hui en territoire américain),

c'est-à-dire les Abénaquis, les Micmacs, les Montagnais, les Malécites, les

Algonquins, les Hurons, les Outaouais, les Saulteux (Ojibwés), les Cris, les

Ériés, les Pieds-Noirs, les Illinois, les Miamis, les Poutéouatamis, etc.

En Louisiane, les Français avaient obtenu des

alliances avec un grand nombre de nations, dont les Chactas, les Crics, les

Natchez, les Oumas, les Nakotas, les Lakotas, etc. Ayant consolidé leurs

alliances avec les autochtones, les Français contrôlaient non seulement

l'Acadie, la vallée du Saint-Laurent, mais aussi la vallée de l'Ohio, qui

s'étendait du fort Détroit jusqu'en Louisiane et à l'embouchure du Mississipi.

On peut ainsi affirmer que, dans l'ensemble, les Français ont établi des relations plutôt

cordiales (bien que paternalistes) avec les populations autochtones, sauf avec

les Iroquois avec lesquels ils furent souvent en guerre, du moins jusqu'à la

Grande Paix de Montréal de 1701.

|

Les Français ont bien tenté d'assimiler les Amérindiens. Le puissant ministre Colbert tenta de lancer un «programme de

francisation» en 1668, mais il rêvait! Mère Marie de l'Incarnation finira par

dire: «C'est pourtant une chose très difficile pour ne pas dire impossible de

les franciser ou civiliser.» Elle précisera également: «On fait plus facilement un

Sauvage avec un Français qu'un Français avec un Sauvage.» En juillet 1673, le

gouverneur Louis de Buade de Frontenac (1622-1698), qui n'avait pas oublié la préoccupation des autorités

royales à propos de l'assimilation des Amérindiens, s'adressait ainsi aux

représentants des Cinq Nations iroquoises à Cataracoui, dans le style habituel

paternaliste des Français:

| Mes

enfants, je suis consolé de vous voir arriver ici où j'ai fait allumer un

feu pour vous voir pétuner et vous parler. Ô que c'est bien fait, les

enfants, d'avoir suivi les ordres et les commandements de votre père.

Prenez donc courage, mes enfants, vous y entendrez sa parole qui vous est

toute pleine de douceur et de paix. [...]. Je vous conjure avec toutes

sortes d'instances de faire apprendre à vos enfants la langue française

que les Robes-Noires peuvent leur enseigner, cela nous unirait davantage

et nous aurions la satisfaction de nous entendre les uns les autres sans

interprète. |

Même les plus hautes autorités de la colonie, les

gouverneurs en tête, durent s'adapter aux coutumes et valeurs des

autochtones.

2.2 L'apprentissage des langues indiennes

Les Français se rendirent compte

très tôt du caractère inutile de leur entreprise, car les «Sauvages» se sont montrés très réfractaires à

toute francisation. «Ils ne se soucient guère d'apprendre nos langues», lit-on dans

les Relations des jésuites. Ce sont donc les

Français qui durent «se mettre à l'école des sauvages» et apprendre leurs

langues. Les missionnaires français, les coureurs des bois et beaucoup

d'officiers canadiens s'exprimaient couramment en une ou plusieurs langues

amérindiennes. À cette époque, plusieurs jeunes Français n'hésitaient pas à

séjourner, généralement une année, chez les Amérindiens afin de devenir interprètes. La plupart des

gouverneurs de la Nouvelle-France appréciaient d'avoir près d'eux des

officiers bilingues ou polyglottes, car ils se méfiaient des services des

coureurs des bois accusés de trahir les

«harangues» des chefs indiens.

Bref, de Jacques Cartier (1534) jusqu'au traité de Paris de 1763, les relations

franco-indiennes demeurèrent rarement difficiles, ce qui contrastait avec les

relations anglo-indiennes et américano-indiennes. Ce n'est pas pour rien que les

Américains ont toujours appelé la guerre de Sept Ans la

French and Indian War («guerre contre les Français et les

Indiens»). Quant aux Britanniques, ils l'appelèrent

War of the Conquest (guerre de la Conquête),

British Conquest («Conquête

britannique»), War for Empire

(«guerre pour l'Empire») ou moins fréquemment Seven Years’ War

(guerre de Sept Ans). Mais de tous les noms, c'est celui en anglais de

French and Indian War, qui semble le

plus significatif, car il illustre l'imbrication des alliances franco-indiennes

dans cette guerre finale.

La fondation de Jamestown, en Virginie, inaugura en 1607 la colonisation

britannique en Amérique du Nord. Il s'agissait d'une colonisation de peuplement, menée par des émigrants

persécutés dans leur pays pour leurs convictions religieuses ou politiques,

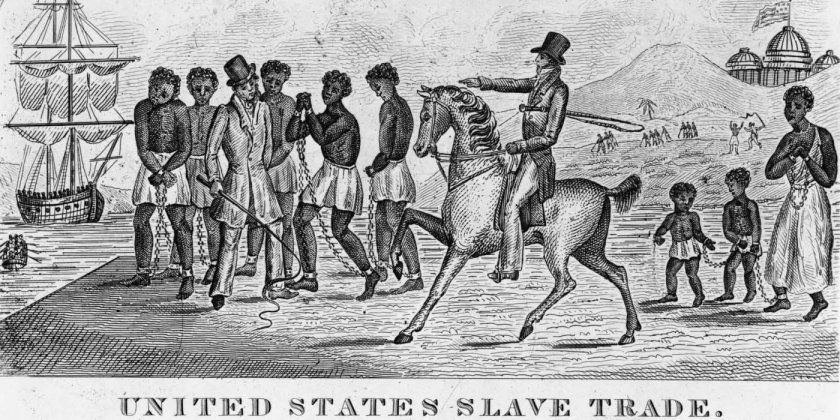

notamment des «séparatistes anglais», une secte dissidente de l’Église anglicane. En 1619, les premiers Noirs arrivèrent en sol américain; débarqués d’un navire

hollandais, ils venaient travailler dans les plantations de Virginie aux côtés

de serviteurs blancs venus d’Europe. En

1620, les Pilgrims Fathers («Pères pèlerins»), des dissidents religieux adeptes du puritanisme, arrivèrent

à bord du Mayflower dans la baie de Plymouth et fondèrent la colonie de Plymouth

(future colonie de la Baie-du-Massachusetts). Du fait que les

Anglais formaient le groupe ethnique majoritaire parmi les premiers colons venus

s'installer sur le territoire, l'anglais fut la langue qui s'imposa

naturellement. Par rapport à la Nouvelle-France et à la Nouvelle-Espagne, la

Nouvelle-Angleterre occupait un espace beaucoup plus restreint sur le littoral

atlantique.

3.1 Les colonies de la Nouvelle-Angleterre

|

L’émigration puritaine continua jusqu’en 1642, entraînant la création des autres

colonies de la Nouvelle-Angleterre (colonies septentrionales) : le New Hampshire

(1629), le Rhode Island (1644) et le Connecticut (1662). Ces colonies développèrent

une société souvent théocratique et intolérante, reposant cependant sur une vie

spirituelle très riche (fondation de l’université Harvard, en 1636).

Situées plus au sud, les colonies méridionales, constituées de la Virginie

(1607), du Maryland (1632), de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud

(1663), ainsi que de la Géorgie (1732), établirent une structure

politico-religieuse et socio-économique très différente de celle des colonies du Nord.

Essentiellement agricoles, elles reposaient sur une économie de plantation (tabac,

coton) qui exigeait une main-d’œuvre abondante. Le commerce triangulaire commença

dès 1620 et se poursuivit durant tout le XVIIe

siècle. Une société esclavagiste se

constitua ainsi, au profit des seuls grands propriétaires, restés fidèles à

l’anglicanisme. Les deux groupes de colonies anglaises restèrent longtemps

étrangers l’un à l’autre.Les autres colonies

proviennent de l'annexion des colonies hollandaises qui, en 1664,

passèrent sous domination britannique. De cette annexion naquirent les

colonies de New

York, du New Jersey et du Delaware (1664). La Pennsylvanie fut fondée un peu

plus tard, en 1681, par le quaker William Penn. Elle devint la

principale porte d'accès au Nouveau Monde pour les immigrants irlandais

d'origine écossaise. |

3.2 La diversité des immigrants

Les Écossais de Pennsylvanie, qui étaient considérés par les autorités

britanniques comme des «étrangers hardis et indigents»,

détestaient les Anglais et se méfiaient de toute forme de gouvernement.

C'est pourquoi ils s'établirent généralement dans l'arrière-pays où ils

défrichaient la terre. D'ailleurs, les immigrants allemands et irlandais

faisaient exactement la même chose.

La majorité des colons venus en Amérique au cours de cette époque étaient

des Anglais, mais il y avait aussi des Hollandais, des Suédois

et des Allemands au centre du pays, quelques Huguenots français en Caroline

du Nord et ailleurs, des esclaves africains, principalement dans le Sud, et

quelques Espagnols, Italiens et Portugais dispersés dans toutes les

colonies.

Après 1680, l'Angleterre cessa de constituer la principale source

d'immigration. Des milliers de réfugiés fuirent l'Europe pour échapper à la

guerre; d'autres quittèrent leur patrie pour s'arracher à la pauvreté à

laquelle les contraignaient des régimes politiques tyranniques et des

propriétaires absentéistes. En 1690, la Nouvelle-Angleterre comptait 250 000 âmes. Par la suite, ce chiffre doubla

approximativement tous les vingt-cinq ans; en 1760, dénombrait plus d'un million six cent

mille habitants, puis en 1775 plus de deux millions et

demi. Dès leur fondation, les Treize Colonies

de la Nouvelle-Angleterre avaient bénéficié d’une grande autonomie

administrative par rapport à la Métropole. Chacune des colonies disposait

d'un gouvernement local et d'une assemble législative. Il s’y institua très

tôt des pratiques démocratiques, mais également une certaine méfiance

vis-à-vis de la Métropole.

Au XVIIe siècle, les colonies

anglaises connurent deux grandes vagues migratoires avec des Allemands (paysans et

artisans), des Irlandais et des Écossais («Scotch-Irish»). Les

Irlando-Écossais étaient davantage écossais qu'irlandais puisqu'ils

constituaient les descendants des presbytériens ayant immigré en Ulster lors de

la colonisation de l’Irlande par l’Angleterre. Tous ces gens se sont intégrés à

la société nord-américaine en parlant une langue anglaise déjà différenciée de celle de la Métropole.

|

Il ne faudrait pas passer sous silence la colonisation

hollandaise en Amérique. C'est en 1609 que

Henry Hudson, au service des Hollandais, remonta le fleuve qui portera désormais

son nom. En

1614, la Compagnie hollandaise des Indes orientales installa des comptoirs dans toute

la région, rebaptisée la Nouvelle-Hollande ou Nouvelle-Belgique (Nieuw Nederland

ou Novium Belgium).

En mai 1624, le Nieu Nederlandt, un navire affrété par la Compagnie

hollandaise des Indes occidentales, arriva en vue de l'île de Manhattan. Le

vaisseau transportait une trentaine de colons, la plupart des Wallons, des

Flamands et quelques Hollandais. L'année suivante, la petite colonie fonda la Nouvelle-Amsterdam

(Nieuw Amsterdam) sur

l'île de Manhattan (du nom de Manhattes donné par les Amérindiens) avec un fort et

une trentaine de maisons. Quelque 200

protestants d'origine française (des huguenots) s'y installèrent pour le commerce des peaux de

castors, de loutres et de visons. Le premier gouverneur de la Nouvelle-Hollande

(aussi appelée Nouvelle-Belgique), Peter Minuit

(un Wallon), acheta

l'île de Manhattan

aux autochtones pour l'équivalent de 60 florins (ou 20 $ - 25 $).

Avec le temps, les Hollandais voulurent prendre les terres des

Amérindiens. Ceux-ci ripostèrent par des représailles et un quasi-état de guerre

permanent s'installa jusqu’au milieu des années 1640.

En 1647, Peter Stuyvesant fut nommé directeur général de la Nouvelle-Hollande. Il résolut

de «régler»

la question indienne en capturant les autochtones pour les vendre comme esclaves dans les

Antilles. Mais l'autoritarisme de Peter

Stuyvesant et son intolérance religieuse pour les communautés

n’appartenant pas à l’Église hollandaise réformée le rendirent fort impopulaire.

|

|

4.1 Annexion de la Nouvelle-Suède

En 1655, les Hollandais annexèrent la petite colonie suédoise du Delaware

(fondée en 1638), appelée la

Nouvelle-Suède

(Nya Sverige).

Cette colonie devait son nom au premier gouverneur suédois, Thomas West,

baron de La Warr (d'où Delaware). À cette époque, le territoire de

la Nouvelle-Hollande comprenait une partie de l'actuel État de New York, le

Connecticut, le Delaware et le New Jersey. En 1647, la population de la

Nouvelle-Hollande comptait entre 1500 et 2000 habitants, mais en 1664 la population

de la colonie hollandaise avait déjà atteint 10 000 habitants, alors que la

ville de la Nouvelle-Amsterdam en comptait 1600. Quant à l'île de Manhattan

(appelée Lange Eylandt devenue Long Island), elle abritait une

douzaine de villages dans lesquels vivaient des familles hollandaises,

flamandes, wallonnes et anglaises (la moitié de la population). Bien que la

langue officielle fût le néerlandais, une bonne partie de la population parlait

l'anglais, le français, l'allemand, le suédois, etc. Bref, la Nouvelle-Hollande

était multilingue et multiculturelle.

4.2 La reddition de la colonie hollandaise

|

La petite colonie

hollandaise suscita la convoitise des Britanniques qui s'emparèrent de la

Nouvelle-Amsterdam en 1664. En réalité, sous la pression des

colons et des Anglais, le gouverneur Pieter Stuyvesant avait fini par signer le

document livrant la colonie aux Anglais, sans avoir vraiment combattu. Les termes de la reddition furent assez

généreux, car les colons hollandais conservèrent leurs droits de propriété et leur

liberté de religion. Le roi d'Angleterre, Charles II, donna

alors la nouvelle colonie à son frère James, duc d'York, héritier du trône d'Angleterre,

qui deviendra roi sous le nom de Jacques II; la Nouvelle-Amsterdam devint New

York. Le territoire du New Jersey fut concédé à

sir George Carteret et John Berkeley; le nom tire son origine de l'île de

Jersey, située dans la Manche, où était né sir George Carteret.

Dès lors, les Hollandais et les Anglais furent bientôt rejoints par des huguenots français après la

révocation de l'édit de

Nantes en 1685, puis des protestants allemands, de quelques juifs venus du Brésil

et d'un certain nombre de Noirs.

La paix de Breda (1667) marqua la fin de la guerre

anglo-hollandaise. En contrepartie de la cession de la

Nouvelle-Amsterdam (aujourd'hui New York) aux Britanniques, le

traité permit aux Hollandais d'acquérir le Surinam en Amérique du

Sud. |

En

1673, les Hollandais reprirent New York qu'il rebaptisèrent la

Nouvelle-Orange (Nieuw

Oranje).

L'année suivante, le traité de Westminster restituait définitivement New York aux

Britanniques. L'anglais

remplaça définitivement le néerlandais comme langue officielle. Néanmoins, les Hollandais continuèrent à exercer une influence considérable sur la vie

économique et sociale de la région, et ce, longtemps après la conquête de la Nouvelle-Hollande.

C'est dans cette région de New York que le caractère multilingue de

l'Amérique apparut davantage. Alors qu'elle constituait une colonie

hollandaise, on y trouvait, outre des Hollandais, également des Français, des Danois, des

Norvégiens, des Suédois, des Anglais, des Écossais, des Irlandais, des

Allemands, des Polonais, des Tchèques, des Portugais et des Italiens

établis le long de l'Hudson. Malgré leur défaite en Amérique du Nord, les Hollandais continuèrent à

exercer une grande influence considérable sur la vie économique et sociale de la

région, sauf au point de vue linguistique où l'anglais prit toute la place.

Ainsi, la diversité du peuplement de ces colonies laisse déjà présager que

l'immigration restera une constante des l'histoire des États-Unis.

L'idéal linguistique du colon en Amérique du Nord était de parler le «bon

anglais» et de lire les auteurs britanniques. Lorsqu'il évoquait

l'Angleterre, il disait simplement «at home» («chez nous»). S'intégrer à la

société coloniale, c'était accepter le modèle culturel britannique et

oublier la langue de ses parents, si celle-ci n'était pas l'anglais. C'est

pourquoi les immigrants français, allemands, irlandais, écossais,

hollandais, etc., perdirent rapidement leur langue d'origine.

5.1 L'adaptation linguistique

Ainsi,

le colon se construisait une identité qui ne pouvait être que l'anglaise. S'il lui

arrivait d'ajouter des mots indiens dans son vocabulaire (toboggan,

mocassin, squaw, etc.), des mots français (prairie,

bureau, etc.) ou des mots néerlandais (boss, yankee,

etc.), s'il se vantait de moderniser l'anglais, il admettait en même temps

qu'il valait mieux ne pas employer des américanismes (le mot

americanism apparaîtra en 1781) perçus encore comme une «

exaggeration».

De cette façon, le colon ne serait pas un «sauvage» et saurait repousser

l'influence de l'Espagne et de la France. Au milieu du XVIIIe

siècle, près de 90 % de la population blanche masculine était

alphabétisée en anglais, mais seulement 40 % des femmes pouvaient lire et écrire

cette langue. Les

Noirs et les Amérindiens étaient tous analphabètes; dans la vie quotidienne,

les premiers parlaient anglais, les seconds, leur langue ancestrale.

Les premiers américanismes

apparurent vers 1735 et certains spécialistes britanniques publiaient des

listes de «mots interdits» (forbidden words).

En général, les Britanniques trouvaient que l'«American English» faisait

provincial. Certains n'hésitaient pas à parler de misused words

(«mots employés improprement»), de spurious words («faux mots»:

impropriétés de terme) et de

words that are not words («mots qui ne sont pas des mots»:

impropriétés).

Après la guerre de Sécession, très peu d'Américains vont poursuivre ce genre

de pratique. Mentionnons tout de même un journaliste du nom d'Alfred Ayres (un pseudonyme), rédacteur au Verbalist, qui fut l'un de ceux qui

publièrent des listes de mots par ordre alphabétique,

créant ainsi une sorte de dictionnaire d'usage de l'«anglais incorrect».

Puis apparurent de nouveaux «commentateurs» linguistiques américains,

tels que Fitzedward Hall qui, dans son Recent Exemplifications of False

Philology de 1872, modifia l'approche lexicologique en apportant des

explications philologiques sur les termes locaux. Paradoxalement, la

collection des exemples de Hall servira de base à l’édification du Oxford

English Dictionary, commencé en 1884 et achevé en

1928. On sait que ce célèbre dictionnaire anglais compilera tous les

mots, incluant les mots de l'«anglais non

britannique», qu'ils soient «politiquement corrects» ou «incorrects».

5.2 Les variétés d'anglais

Cependant, l'anglais parlé à l'époque variait selon les classes sociales

et l'éducation. L'anglais parlé par l'élite coloniale et les gens fortunés

ou instruits était semblable à celui des mêmes classes à Londres. Les

classes rurales parlaient un anglais un peu différent, plus archaïsant, et

déjà soumis aux influences des autres langues. Les classes ouvrières

des villes parlaient l'anglais des classes populaires urbaines de

l'Angleterre. Dans les colonies du Sud, les propriétaires des plantations

parlaient le même anglais londonien, avec le même accent aristocratique.

Quant aux esclaves, ils parlaient un anglais assez similaire à celui des

populations blanches, populaires et rurales.

En général, les colons savaient lire l'anglais, mais ils se

contentaient de lire et relire la Bible ou de parcourir les almanachs, les

périodiques et les journaux. Seule une minorité achetait des livres et seuls

les riches possédaient une bibliothèque. Les philosophes, les historiens,

les grammairiens, les savants, etc., n'étaient pas américains, mais

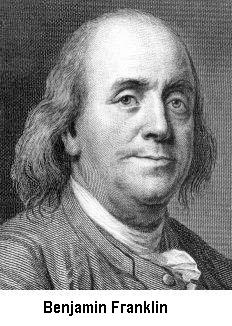

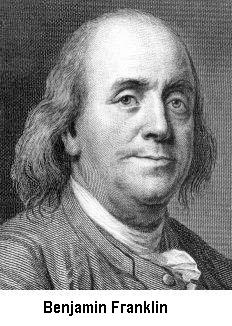

massivement britanniques ou français. Le savant le plus célèbre de l'époque était

Benjamin Franklin, un riche imprimeur qui n'était pas un universitaire et

n'avait pas reçu de formation théorique. Il connaissait le français et était

passionné de la «science populaire». La plupart des colons se considéraient

encore comme des Anglais, davantage des «Anglais d'Amérique», mais pas encore des

«Américains». Cela viendra lorsque la société coloniale ne ressemblera plus à

la société anglaise!

5.3 L'école et les langues d'enseignement

À cette époque, de nombreuses écoles communautaires ou privées virent le

jour. En général, les écoles privées étaient sans appartenance religieuse et

s'adressaient surtout aux plus aisés; les écoles communautaires, souvent

destinées aux plus démunis, restaient tributaires d'une confession

religieuse ou d'un groupe linguistique. Par exemple, les Irlandais, qui

détestaient généralement les Britanniques, préféraient se regrouper dans

l'arrière-pays avec d'autres catholiques ou avec des Écossais et des

Allemands.

La plupart des écoles primaires enseignaient l'écriture, la

lecture et le calcul dans l'une ou l'autre des langues parlées par les

communautés locales. Les langues les plus enseignées, selon les communautés, étaient

l'anglais, le néerlandais, l'allemand et le français. Dans certaines écoles,

on donnait une formation plus poussée en grec et

en latin, puis en histoire et en littérature.

En Pennsylvanie, les immigrants allemands étaient tellement nombreux que

l'allemand constituait la langue d'enseignement la plus courante dans le

écoles privées et communautaires. Les autorités incitèrent les immigrants

germanophones à fréquenter les écoles publiques afin qu'ils s'intègrent plus

rapidement. Là où ils étaient concentrés, les germanophones réussirent à

fonder des écoles publiques de langue allemande. Cette question

d'intégration inquiétera longtemps les autorités .

5.4 Déjà l'assimilation linguistique

|

En 1753, Benjamin Franklin

(qui parlait

l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien, et un peu de

gallois et de latin), soulignait encore la propension des

germanophones à continuer à parler et à écrire l'allemand, ce qui les

rendait imperméables à l'anglicisation. Afin de mieux intégrer cette

population immigrante, il suggéra de disperser ses membres sur l'ensemble du

territoire et de tout faire pour les «anglifier» (ou «angliciser»). Benjamin Franklin écrivit

aussi ce passage bien connu (1753):

|

Pourquoi devrions-nous laisser les rustres palatins déferler sur nos

colonies et, en s'y concentrant, y établir leurs langues et leurs

coutumes au détriment des nôtres?

Pourquoi la Pennsylvanie, fondée par les Anglais,

devrait-elle se changer en colonie d'étrangers, lesquels seront bientôt

assez nombreux

pour nous germaniser au lieu d'être par nous anglifiés, sans jamais

être plus en mesure d'adopter notre langue et nos coutumes qu'ils ne

sauraient acquérir la couleur de notre peau? |

Bref, l'un des fondateurs des futurs États-Unis était déjà convaincu en

1753 que les colonies, alors britanniques, devaient rester anglaises et

angliciser les nouveaux venus. Il savait aussi qu'une trop forte

concentration d'immigrants de même origine et sur un même territoire nuisait

nécessairement à leur «anglifying» («anglicisation»).

|

Néanmoins, dans la version française de son autobiographie (Vie de

Benjamin Franklin, écrite par lui-même, suivie de ses

Œuvres morales, politiques et

littéraires), publiée à Paris en 1791, Benjamin Franklin

constatait avec

résignation la prééminence du français comme langue internationale:

| La

langue latine, qui a longtemps servi à répandre les connoissances

[sic] parmi les différentes nations de l'Europe, est chaque jour plus

négligée; et une des langue modernes, la langue française, est devenue

presque universelle. On la parle dans toutes les cours de l'Europe; et

la plupart des gens de lettres, de tous les pays, ceux mêmes qui ne

savent pas la parler, l'entendent assez bien pour pouvoir lire

aisément des livres français. Cela donne un avantage considérable à la

nation française. Ses écrivains peuvent répandre leurs sentiments,

leurs opinions, sur les points importans

[sic]

qui ont rapport aux intérêts de la

France, ou qui peuvent servir à sa gloire, et contribuer au bine

général de l'humanité. |

Il n'en demeure pas moins que Franklin conservait l'espoir que la langue

anglaise allait bientôt gagner la «seconde place»:

|

L'immense collection d'excellens

[sic]

sermons imprimés dans cette langue et

la liberté de nos écrits politiques sont cause qu'un grand nombre

d'ecclésiastiques de différentes sectes et de différentes nations,

ainsi que beaucoup de personnes qui s'occupent des affaires publiques,

étudient l'anglais et l'apprennent au moins assez bien pour le lire;

et si nous nous efforcions de faciliter leur progrès, notre langue

pourroit

[sic]

devenir d'un usage beaucoup plus général. |

Benjamin Franklin avait bien raison de croire à l'expansion de l'anglais,

mais il s'est lourdement trompé sur les causes de son expansion. Ce ne sont

pas les «sermons» ni les «écrits politiques» qui ont placé l'anglais au

premier rang des langues du monde, mais le poids économique de la Grande-Bretagne, puis des États-Unis.

Dans ces colonies britanniques, les filles n'étaient pas

ignorées, mais elles recevaient généralement une formation limitée aux activités

quotidiennes de leur vie. Toutefois, les familles aisées ou riches

embauchaient des précepteurs qui apprenaient aux jeunes filles le français

(la langue seconde normale de l'époque), la musique, la danse, la peinture, le chant, etc. En 1647, la colonie de la Baie-du-Massachusetts adopta une loi qui obligeait toute ville peuplée de plus de cinquante familles

à se doter

d'un établissement d'enseignement préparant les élèves aux études

supérieures. Par la suite, toutes les colonies de la

Nouvelle-Angleterre, à l'exception du Rhode Island, firent de même. Mais les colons les plus

riches envoyaient leurs enfants poursuivre leurs

études en Grande-Bretagne.

Si les premiers contacts avec les autochtones furent relativement

pacifiques, il n'en fut pas ainsi par la suite. À de rares exceptions près,

les relations se détériorèrent rapidement. Contrairement aux Français, les

premiers immigrants britanniques étaient «avides de terres» et les

autochtones furent perçus comme des concurrents, les colons anglais

convoitant

constamment les «territoires indiens». Par ailleurs, la plupart des

Amérindiens étaient alliés aux Français, ce qui en faisait doublement des

ennemis.

6.1 Les «créatures infernales»

Si l'on fait exception d'une partie des Iroquois alliés, les colons

anglais entrèrent très vite en conflit avec les Powhatans des Appalaches,

puis avec les Nagaransetts, les Pecots et les Wampanaogs, qui disparurent

tous de la Nouvelle-Angleterre. Lorsque les colons massacraient les

Amérindiens et gagnaient les guerres, on disait que la «civilisation» avait

progressé «pour la plus grande gloire de Dieu»; quand c'était les Amérindiens

qui tuaient des colons,

on parlait de «massacres» ou de «tueries» de la part des «sauvages». En

général, on décrivait les autochtones comme des «créatures infernales»

assoiffées de sang.

Dès

1609, soit quelques années avant le débarquement du Mayflower à

Plymouth en 1620, le révérend Wiiliam Symonds, dans son «Sermon sur la Virginie»

("Sermon Preached at White-Chapel", 1609),

décrivait ainsi les Indiens: «Ce sont des créatures infernales, ignorant les

règles de la pudeur, et ne connaissant d'autre Dieu que le Diable.» Les

colons anglais furent vite convaincus qu'il leur fallait assumer une

«mission sacrée»: celle de conquérir les territoires du «Malin».

|

Pour sa

part, l'un des Pères Pèlerins (en anglais: Pilgrim Fathers, ces

calvinistes anglais, puritains et séparés de l'Église anglicane, qui

fondèrent en 1620 la colonie de Plymouth en Nouvelle-Angleterre) a même

laissé ce témoignage éloquent : «Dieu a voulu qu'une peste emporte la

plupart des sauvages pour nous faire place.» Les colons estimèrent bien

rapidement que le territoire sur lequel il s'étaient installés leur avait

été assigné par la Providence elle-même et qu'il n'y avait guère de place

pour ces Sauvages. Le qualificatif qui revient souvent, c'est "poor

creatures".

L'afflux régulier de colons dans les régions forestières des colonies de

l'Est eut un effet néfaste sur la vie des autochtones. Ces derniers étaient

résistants, pleins de ressources, méfiants et, contrairement aux Anglais,

parfaitement à l'aise dans leur environnement. Les autochtones comprendront

vite que les serments les plus solennels seraient violés aussitôt que les

intérêts des Blancs entreraient en conflit avec leurs promesses, que les Européens

seraient impitoyables et sans scrupule à la guerre, que les armes indiennes

ne seraient d'aucune utilité face aux armes européennes.

Lors de la guerre de l'Indépendance, les Amérindiens allaient être

provisoirement «récupérés» par les Britanniques. En effet, beaucoup d'autochtones,

ainsi que des milliers de

Noirs, se rangèrent avec les loyalistes aux côtés des soldats britanniques.

|

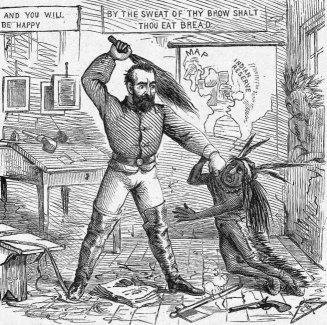

6.2 L'entreprise d'éviction et de génocide

Avec la disparition

progressive du gibier, les tribus amérindiennes furent confrontées à un choix difficile :

ou bien elles mourraient de faim, ou bien elles partaient en guerre, ou

bien elles quittaient leurs territoires

ancestraux pour aller

vers l'ouest où elles entreraient en conflit avec d'autres tribus. Incapables

de réduire les autochtones en esclavage ou de vivre en bonne entente avec

eux, les Britanniques décidèrent rapidement de les exterminer;

Une fois les Britanniques

évacués, par vengeance et par cupidité, les Américains allaient poursuivre leur

œuvre d'éviction des autochtones jusqu'à leur

quasi-génocide. En

1835, Alexis de Tocqueville (1805-1859) décrivait ainsi dans De la

démocratie en Amérique la situation des Indiens aux États-Unis:

| Les

Espagnols, à l'aide de monstruosités sans exemple, en se couvrant

d'une honte ineffaçable, n'ont pu parvenir à exterminer la race

indienne. Les Américains des États-Unis ont atteint ce résultat avec

une merveilleuse facilité, tranquillement, légalement,

philanthropiquement, sans violer un seul des grands principes de la

morale aux yeux du monde. On ne saurait détruire les hommes en

respectant mieux les lois de l'humanité. |

Les survivants des différents peuples amérindiens furent intégrés au système

des «réserves» géré par le Bureau des affaires indiennes (Bureau of

Indian Affairs) qui, en en 1824, fut mis sous la responsabilité du

ministère de la Guerre (le War Departement). Les déportations systématiques

des Indiens commencèrent dès 1806. C'est sous la présidence d'Andrew Jackson (1829-1837)

que le Congrès des États-Unis autorisa

officiellement ces déportations par l'adoption, le 28 mai 1830, de l'Indian

Removal Act («Loi sur le déplacement indien»); notons l'usage du

mot removal («déplacement») au lieu de deportation

(«déportation»).

|

Les Indiens

durent donc évacuer tous les territoires à l'est du Mississippi et se

regrouper dans des réserves à l'ouest. La loi prévoyait le déplacement des

tribus indiennes et la redistribution de leurs terres à ceux qui s'en

porteraient acquéreurs.

En 1831, un

juge fédéral, John Marshall, dans son arrêt de l'affaire Nation cherokee c. la Géorgie,

déclara:

|

Il serait peut-être préférable de désigner les

tribus indiennes par le vocable de «nations indigènes dépendantes», car elles possèdent

des terres que nous (les États-Unis) revendiquons sans tenir compte de

leur volonté, et nous ne pourrons entrer en possession de ces terres

que lorsqu'elles n'en seront plus propriétaires. Les Indiens sont

aujourd'hui sous tutelle. Leurs relations avec les États-Unis

ressemblent à celles qui existent entre un pupille et son tuteur. |

Seulement cinq ans après ces déclarations pour le moins officielles, le

président Andrew Jackson (1829-1837)

pouvait constater avec satisfaction que les Indiens avaient disparu de l'est des

États-Unis, à part quelques rares exceptions. Jackson avait donc eu une "Big

Idea" («grande idée»).

|

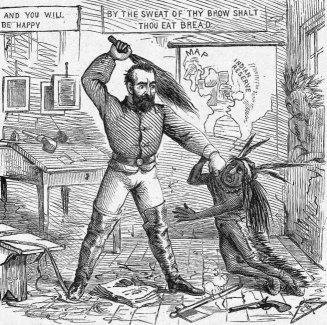

À partir des années 1860, le major-général Philip Henry Sheridan

(1831-1888) entreprit ses «guerres indiennes» de façon si brutale que

plusieurs historiens l'ont accusé de racisme et surtout de génocide, en

raison de sa politique de traquer les femmes et les enfants autochtones, et

de détruire systématiquement les abris, les réserves de nourriture et les

troupeaux de chevaux.

|

Sheridan prit l'habitude de mener ses actions

dévastatrices au cœur de l’hiver, au moment où les Indiens étaient le plus

vulnérable, et d’entreprendre la construction de forts qui quadrillaient

tout le pays. En janvier 1869, Sheridan, qui était à Fort Cobb dans le

Territoire indien, reçut une délégation de plusieurs chefs cheyennes et

comanches venus faire leur reddition. L’un d’eux, le chef comanche Tosawi

(en français : «Broche d'argent» ou «Couteau blanc») lui dit en anglais dans

le but de manifester sa bonne volonté: «Tosawi, good Indian.» Sheridan lui

aurait répondu: «Il n’y a pas de bons Indiens. Les seuls bons Indiens que

j’aie jamais vus étaient morts.» Avec le temps, cette réplique se transforma

en une formule plus courte : «Un bon Indien est un Indien mort». Les

historiens semblent divisés sur la paternité de cette phrase : «Un bon

Indien est un Indien mort» (en anglais: "The only good Indian is a dead

Indian"). Sheridan encouragea systématiquement les chasseurs blancs à

poursuivre la destruction systématique des bisons, la principale ressource

de ravitaillement des Indiens des Plaines. |

Le général Sheridan est aujourd'hui considéré comme un héros par la plupart

des Américains, sauf dans le Sud où il est détesté; il est enterré au cimetière

national d'Arlington avec un monument funéraire digne de ses victoires!

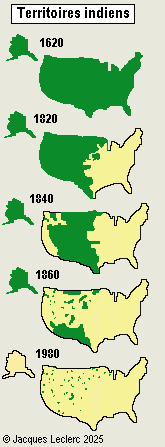

6.3 L'appropriation des terres indiennes

|

En 1862, la Homestead

Act («Loi sur le fermage») permettait de concéder gratuitement un carré de un demi-mile,

soit 160 acres (64,7 ha) de terres agricoles, à toute famille

non indienne qui s'engageait à s'établir et à mettre en valeur le terrain

qu'elle avait en fermage, pour une période d'au moins cinq ans.

En 1871, l'Indian Appropriations Act («Loi

sur les appropriations indiennes»)

était adoptée par le Congrès des États-Unis

afin de supprimer l'ancienne politique des traités avec les Indiens. Dès

lors, la loi ne reconnaissait plus les nations indiennes, mais seulement les individus.

En abolissant unilatéralement le

statut de souveraineté des tribus indiennes, les Américains purent ainsi

interpréter les réglementations qui suivirent en fonction de leurs intérêts

et considérèrent que les traités étaient abolis. Or, la loi de 1871

confirmait clairement la validité de tous les traités conclus avec les

Indiens avant le 3 mars 1871. La Dawes Severalty Act («Loi sur

l'allotissement général») de 1887 accorda à chaque Amérindien un

certain nombre

d'acres de terre et mit le restant des réserves à la disposition des colons

américains. Ce lotissement sera amplifié par la Burke Act de 1906,

qui sera destinée à supprimer la propriété collective des terres et à

transformer les Indiens en fermiers. Bref, l'histoire américaine témoigne

que le droit peut être mis au service du colonialisme.

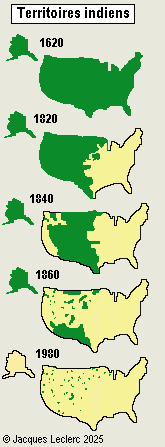

Entre l'arrivée des «Pères pèlerins» en 1620 à bord du Mayflower dans

la baie de Plymouth et 1860, les Indiens des États-Unis avaient perdu la

quasi-totalité de leurs terres ancestrales. Ils perdront le reste au cours

du siècle qui suivra. Ne subsisteront que quelques minuscules réserves

indiennes.

En 1881,

l'écrivaine Helen Hunt Jackson (1830-1885), perçue à l'époque comme une activiste pour

les droits des Native Americans, publiait un violent réquisitoire

contre cette politique dans un volume au titre évocateur: A Century of

Dishonor : A Sketch of the United States Government's Dealings With Some

of the Indian Tribes («Un siècle de déshonneur : une ébauche des ententes du

gouvernement des États-Unis avec certaines tribus indiennes»).

|

En se basant sur les statistiques disponibles des Indian Office Reports,

Mme Jackson révèle qu'il existait sur le territoire des États-Unis entre 250

000 et 300 000 Indiens en excluant ceux de l'Alaska, le tout réparti en près

de 300 tribus. On comptait à cette époque environ 32 500 Indiens dans les

États du

Minnesota et du Mississippi, 70 650 au

Nebraska, au Kansas et dans le Territoire indien, 65 000 au Dakota, au Montana,

dans le Wyoming et l'Idaho, 84 000 au Nevada, au Colorado, au Nouveau-Mexique,

dans l'Utah et l'Arizona,

48 000 sur la côte du Pacifique. Parmi ces quelque 300 000 Indiens,

130 000 étaient financièrement indépendants dans leurs propres réserves. On

comptait aussi 84 000 Indiens partiellement soutenus par le gouvernement

américain, 31 000 entièrement entretenus par le gouvernement et quelque 55

000 dont on ignorait les moyens de subsistance. Helen Hunt Jackson

condamnait

ouvertement ses contemporains pour les injustices dont les Indiens

étaient victimes:

The history of the Government connections with the Indians is a

shameful record of broken treaties and unfulfilled promises. The

history of the border white man's connection with the Indians is a

sickening record of murder, outrage, robbery, and wrongs committed by

the former, as the rule, and occasional savage outbreaks and

unspeakably barbarous deeds of retaliation by the latter, as the

exception.

Taught by the Government that they had rights entitled to respect,

when those rights have been assailed by the rapacity of the white man,

the arm which should have been raised to protect them has ever been

ready to sustain the aggressor.

The testimony of some of the highest military officers of the United

States is on record to the effect that, in our Indian wars, almost

without exception, the first aggressions have been made by the white

man. . . . Every crime committed by a white man against an Indian is

concealed and palliated. Every offense committed by an Indian against

a white man is borne on the wings of the post or the telegraph to the

remotest corner of the land, clothed with all the horrors which the

reality or imagination can throw around it. Against such influences as

these are the people of the United States need to be warned.

_________

Helen Hunt Jackson. A Century of Dishonor, 1881 |

L'histoire des rapports

entre le

gouvernement et les Indiens

est un relevé honteux de traités violés et de

promesses non tenues. L'histoire des rapports entre les Blancs et les Indiens est un relevé dégoûtant de

meurtres, d'atrocités, de vols et de crimes commis habituellement par les colons

et de violents accès de révoltes et d'exactions barbares de

représailles inouïes commis exceptionnellement par les Indiens.

Informés par le gouvernement que leurs droits devient être respectés,

les Indiens ont vu ces droits

bafoués par la rapacité des Blancs;

le bras qui devait servir à les protéger a toujours été prêt à

favoriser l'agresseur.

Le témoignage de certains des officiers militaires les plus hauts

gradés des

États-Unis révèle que, dans nos

guerres indiennes, presque sans exception, les premières agressions

ont été commises par les Blancs.... Chaque crime commis par un

Blanc contre un Indien est caché et minimisé. Chaque affront commis par un Indien contre un Blanc

est transmis par voie postale ou télégraphique dans les coins les plus reculés de la terre, maquillé

de

toutes les horreurs dont la réalité ou l'imagination peut l'entourer.

Les citoyens des États-Unis doivent être mis au courant de ce genre de

manipulations.

_________

Helen Hunt Jackson. Un siècle de déshonneur, 1881 |

Dans

son livre American Slavery American Freedom, («Esclave américain et

liberté américaine», 1975), l'auteur américain Edmund S. Morgan fait

également allusion aux

autochtones et parle de la «supériorité» des Blancs au XIXe

siècle:

|

En tant que colon, vous saviez que votre technologie

était supérieure à celle des Indiens. Vous saviez que vous étiez

civilisés quand, eux, n'étaient que des sauvages. [...] Mais votre

supériorité dans le domaine technologique se révélait inapte à

produire quoi que ce soit. Les Indiens, de leur côté, se moquaient de

vos méthodes prétendues supérieures et tiraient de leur environnement

de quoi vivre dans l'abondance tout en travaillant moins que vous.

[...] Enfin, lorsque vos propres concitoyens commencèrent à fuir pour

aller vivre avec eux, c'en fut trop. [...] Alors, il vous fallut tuer

les Indiens, les torturer, incendier leurs villages, saccager leurs

champs de maïs, afin de prouver votre supériorité, quels que fussent

vos échecs dans d'autres domaines. En outre, il vous fallut infliger

le même traitement à ceux de vos concitoyens

qui s'abandonnaient au mode de

vie des sauvages, mais le maïs ne poussait pas mieux pour autant.

|

Au cours de leur histoire, la plupart des Américains furent acquis aux bienfaits

de l'assimilation et souhaitaient en toute bonne foi que les Indiens

abandonnent leurs coutumes, qu'ils se convertissent au christianisme, se

sédentarisent et, surtout, reçoivent leur éducation en anglais. Mais les

Amérindiens demeurèrent toujours réfractaires à l'assimilation et au travail

forcé. C'est pourquoi les Américains opteront rapidement pour l 'esclavage des Noirs.

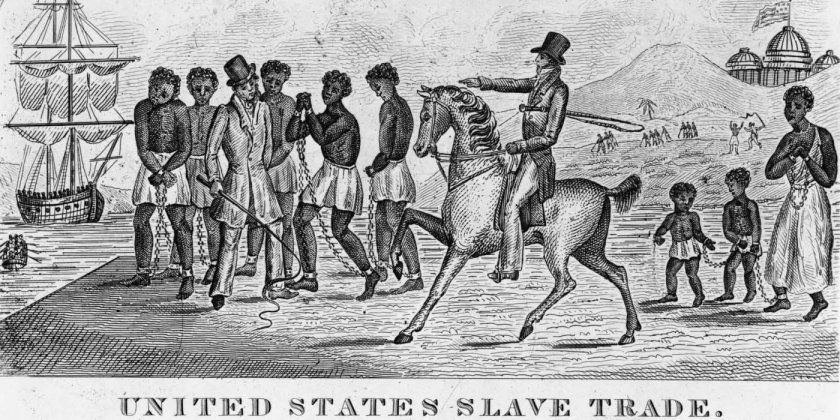

Les Européens importeront en Amérique plus de 11 millions d'esclaves. Les

historiens estiment que 523 000 Noirs sont arrivés dans les colonies

britanniques, puis aux États-Unis, ce qui correspondrait à 4,6 % du

total de la population. Autrement dit, comparativement aux autres colonies européennes, le

territoire de ce qui deviendra les États-Unis reçut relativement peu

d'esclaves.

Importation d'esclaves africains

en Amérique et en Europe

(de 1451 à 1870)

|

Brésil (Portugal) |

4

190 000 |

36,93

% |

|

Antilles anglaises |

2

443 000 |

21,53

% |

|

Amérique espagnole |

1

687 000 |

14,87

% |

|

Amérique française |

1

655 000 |

14,59

% |

|

Colonies

britanniques (Nlle-Angleterre) |

523 000 |

4,61 % |

|

Antilles néerlandaises |

500 000 |

4,41 % |

|

Europe |

297 000 |

2,62 % |

|

Antilles danoises |

50 000 |

0,44 % |

|

Total |

11 345

000 |

100,00

% |

|

|

La première cargaison de 20 esclaves fut débarquée à Jamestown en 1619 d'un

navire hollandais. Dans les trois premières décennies du XVIIIe

siècle, l'importation annuelle s'élevait à environ un millier de Noirs. Par la

suite, un certaine accélération se produisit: 40 400 de 1731 à 1740, 58 500 de

1741 à 1750, 41 900 de 1751 à 1760, 85 800 de 1761 à 1780, 91 600 de 1781 à

1810. En 1780, les États-Unis compteront 575 420 Noirs, soit un cinquième de

leur population totale. De ce nombre, 90 % vivront au sud de la Pennsylvanie.

La majorité de ces esclaves

provenait des rivages du golfe de Guinée, soit le Ghana, le Sénégal, la Gambie

et le Biafra. Mais d'autres seront originaires du Congo, de l'Angola et du

Mozambique. Très peu d'esclaves furent importés des Antilles, car les colons

considéraient ces Noirs comme des mauvais travailleurs et de fortes têtes. Ils

préféraient les Noirs transplantés directement d'Afrique. Les esclaves importés dans les colonies

nord-américaines ne développèrent pas de créole (sauf en Louisiane française ou

en Louisiane espagnole). Ils apprirent l'anglais des colons, c'est-à-dire un

anglais déjà différent de celui parlé en Angleterre.

|

À la fin de la période coloniale, les Anglo-Saxons avaient dominé tous les

autres peuples: les Hollandais sur les rives de l'Hudson; les Suédois dans le

Delaware; les Français dans le Missouri, le Michigan, l'Arkansas, la Louisiane,

l'Indiana, l'Illinois, le Wisconsin et l'Alabama; les Espagnols en Floride, en

Californie et au Nouveau-Mexique. Les Anglo-Saxons étaient en voie d'absorber

tous les variétés de la race blanche. Pour ce qui est des Indiens, ils étaient

sur la voie de la liquidation. Quant aux Noirs, ils étaient réduits à

l'esclavage. En revanche, le rejet des

Indiens et des Noirs allait permettre d'accepter les immigrants européens comme des

égaux.

Tel est le contexte dans lequel s'amorcera la guerre de l'Indépendance.

De là à croire que les Anglo-Saxons seraient le peuple choisi par Dieu pour

coloniser l'Amérique du Nord et mener le monde vers la liberté, il n'y a qu'un

pas que beaucoup franchiront. Encore aujourd'hui, des millions d'Américains

croient non seulement qu'ils sont une nation choisie par Dieu, mais que

Dieu lui-même est américain.

Dernière mise à jour:

11 mars 2025