|

|

Histoire sociolinguistique

des États-Unis

(3) La

révolution

américaine

(1776-1783)

|

|

Avis: cette

page a été révisée par Lionel Jean, linguiste-grammairien. |

Plan de l'article

La révolution américaine fut un conflit armé qui

dura huit longues années. Elle constitua également une guerre civile entre sujets

britanniques et Américains, ainsi qu'une rébellion contre les autorités

coloniales et une insurrection contre le roi d'Angleterre (George III) et le

régime monarchique. Ce fut enfin une guerre de «libération nationale», la

première de l'histoire moderne. Si la révolution américaine a eu des

conséquences considérables sur le continent nord-américain, on a pu nettement en

déterminer les causes. En ce qui concerne la question linguistique, elle ne

semble pas avoir constitué une préoccupation majeure, car les hommes politiques américains associaient

l'interventionnisme linguistique à une pratique monarchiste qui avait cours en

Europe. Or, toutes les pratiques qui rappelaient la monarchie et ses excès

étaient bannies. C'est donc la non-intervention linguistique qui

caractérise cette époque de l'histoire américaine.

Avec le traité de Paris de 1763 qui mettait officiellement fin à la guerre de Sept Ans

(1756-1763) entre la France et la Grande-Bretagne, toute la Nouvelle-France, à

l'exception de la Louisiane cédée à l'Espagne, devint officiellement une possession britannique.

De son immense empire en Amérique du Nord, la France ne conservait plus que les

minuscules îles de Saint-Pierre-et-Miquelon au sud de Terre-Neuve. Pendant ce temps, la guerre

en Amérique du Nord britannique avait apporté la gloire aux généraux anglais, la mort aux simples soldats, la

fortune aux négociants, le chômage aux pauvres et l'effondrement économique des

peuples amérindiens.

|

Cependant, afin de vaincre les Français au Canada et en Acadie, la Grande-Bretagne avait dû emprunter d'énormes

sommes d'argent en vue de payer ses coûteuses opérations militaires. Les seuls intérêts de la dette coûtaient au trésor britannique plus de

quatre millions de livres par an. Le gouvernement britannique eut

alors la fausse bonne idée de faire rembourser une partie de ces lourdes dépenses par les

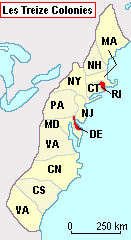

Treize Colonies (les

seules qui pouvaient payer),

grâce à des taxes directes sur des produits tels que le thé, le vin, le sucre, la

mélasse, les journaux, etc. Il paraissait normal pour le

gouvernement britannique de faire défrayer par les colons de la

Nouvelle-Angleterre une partie des

dépenses encourues pour leurs bénéfices.

En revanche, les représentants des

Treize Colonies ne voyaient plus l'intérêt de maintenir cet onéreux dispositif

militaire britannique en raison de la

chute de la Nouvelle-France. De plus, les colons de la Nouvelle-Angleterre

n'avaient attendu que la victoire anglaise pour poursuivre enfin leur expansion

vers l'ouest. Or, le roi George III venait de commencer son

règne en 1760 et il avait bien l'intention de renforcer les prérogatives royales

sur ses colonies d'Amérique. Il considérait que ces colons étaient

des «sujets britanniques» qui avaient pour devoir premier de se plier à ses décisions.

|

Deux problèmes allaient surgir et réduire considérablement l'autorité royale. D'une part,

les

assemblées coloniales détenaient des pouvoirs importants, semblables à ceux

dont disposait le Parlement anglais, par exemple celui de voter les impôts et les

dépenses, sans oublier celui de s'assurer de l'initiative des lois. D'autre

part, l'éloignement géographique et l'obstacle que constituait un vaste océan rendaient

plus aléatoire toute tentative de domination sur les

Treize Colonies.

1.1 Les «lois intolérables» ("Coercive Acts") dans

les Treize Colonies

Les colons des Treize Colonies connurent leur première déception au moment où la

Grande-Bretagne, par la Proclamation royale de 1763, décida de réserver le «Territoire indien» à l'ouest de la

Nouvelle-Angleterre aux autochtones et interdit même aux colons de s'y

installer. Voici deux extraits de cette Proclamation (en traduction française):

|

Royal Proclamation of

1763

Fourthly

[...] We do hereby strictly

forbid, on Pain of Our Displeasure, all Our loving Subjects from making

any Purchases or Settlements whatever, or taking Possession of any of the

Lands above reserved, without Our especial Leave and Licence for that

Purpose first obtained.

And

We do further strictly enjoin and require all Persons whatever, who have

either wilfully or inadvertently seated themselves upon any Lands within

the Countries above described, or upon any other Lands, which, not having

been ceded to, or purchased by Us, are still reserved to the said Indians

as aforesaid, forthwith to remove themselves from such Settlements. [...] |

Proclamation royale de 1763

Article 4

[...] Nous défendons aussi strictement par

la présente à tous Nos sujets, sous peine de s'attirer Notre déplaisir,

d'acheter ou posséder aucune terre ci-dessus réservée, ou d'y former aucun

établissement, sans avoir au préalable obtenu Notre permission spéciale et

une licence à ce sujet.

Et Nous enjoignons et ordonnons strictement

à tous ceux qui, en connaissance de cause ou par inadvertance, se sont

établis sur des terres situées dans les limites des contrées décrites

ci-dessus ou sur toutes autres terres qui n'ayant pas été cédées ou achetées

par Nous se trouvent également réservées pour lesdits sauvages, de quitter

immédiatement leurs établissements. [...] |

Par la Proclamation royale, la Grande-Bretagne manifestait ainsi son opposition au désir

d'expansion de ses colons vers l'ouest du continent.

La seconde déception concernait la Loi sur le cantonnement (Quartering

Act) du 24 mars 1765, qui ordonnait aux autorités coloniales d'assurer le

logement des soldats de la Couronne britannique. Or, le maintien de l'armée

anglaise en temps de paix, soit près de 10 000 hommes, sur les territoires

coloniaux provoqua de nombreuses récriminations, d'autant plus que la Loi sur le

cantonnement permettait de réquisitionner des maisons pour loger les

soldats. Puis le parlement de Londres adopta la Loi sur la monnaie (Money

Act), la Loi sur le timbre (Stamp Act), la Loi sur le sucre

(Sugar Act), etc., le tout destiné à acquitter l'énorme dette accumulée

durant la guerre de Sept Ans. Comme si ce n'était pas assez, le gouvernement

britannique envoya ses propres douaniers, protégés par son armée, avec des

pouvoirs spéciaux tels que l'autorisation de pénétrer dans n'importe quel lieu privé ou public pour vérifier les marchandises et saisir toutes celles qui

seraient jugées illégales. Enfin, la Currency Act (Loi sur la monnaie) du

1er septembre 1763 interdit formellement l'émission de papier-monnaie

dans les colonies et privait celles-ci de liquidités. Comme on le constate, les «lois

intolérables» n'avaient aucun rapport avec la situation linguistique dans les

Treize Colonies. L'anglais

était la langue commune et la langue d'usage dans ces colonies, comme

dans la mère patrie.

1.2 L'Acte de Québec de 1774

|

Devant les difficultés et le climat qui se détériorait dans les colonies

de la Nouvelle-Angleterre, le gouvernement britannique dut

prendre des mesures pour contrer les tendances autonomistes de ses

colonies d'Amérique du Nord. Le 20 mai 1774, le gouvernement fit adopter par le Parlement britannique l'Acte de Québec

(traduction traditionnelle de Quebec Act), une loi

constitutionnelle destinée à modifier le statut de la «province de

Québec». La Grande-Bretagne redonnait à la "province of Quebec" un

territoire (voir la carte de gauche) qui rappelait celui de la Nouvelle-France (sans la Louisiane)

et rétablissait les lois civiles françaises tout en reconnaissant

officiellement la religion catholique. C'était énorme!

L'Acte de Québec mit littéralement le feu aux poudres dans les

Treize Colonies.

Les colons anglais n'acceptaient pas que Londres puisse accorder des

droits territoriaux à leurs ex-ennemis de la Nouvelle-France contre

lesquels ils avaient combattu une quinzaine d'années plus tôt, sans parler

de la reconnaissance «en terre britannique» des «papistes canadiens». Les

marchands de New York et d'Albany furent indignés de voir limiter leur

expansion vers l'ouest et le commerce des fourrures

des Grands Lacs passer au profit de Montréal, comme avant la conquête de 1760. |

|

Il parut inadmissible aux colons

anglais que l'Acte de Québec semblait non seulement mettre de côté tout

projet d'assimilation des Canadiens français, mais affirmait

juridiquement l'existence d'une civilisation française en Amérique. Ils

dénoncèrent aussitôt la «collusion anglo-canadienne» qui se liguait contre les

colons de la Nouvelle-Angleterre. Un avocat bostonnais

écrivit alors: «Eh quoi! Nous, les Américains, avons-nous dépensé autant de sang

et de richesses au service de la Grande-Bretagne dans la conquête du Canada,

pour que les Britanniques et les Canadiens puissent maintenant nous subjuguer?»

C'est pourquoi l'Acte de Québec, comme les autres lois appelées «lois

intolérables» ("Intolerable Acts"), «lois coercitives» ("Coercive Acts") ou

«lois punitives» ("Punitive Acts"), fut considéré comme tout à fait inacceptable pour les

Treize Colonies, qui le perçurent

comme une manœuvre dirigée expressément contre elles. |

En réalité, enfin débarrassés du rival français «qui ne laissait pas un

moment de repos» (selon les mots de Benjamin Franklin), les colons de la

Nouvelle-Angleterre refusaient l'intervention de la Métropole, qui les empêchait

de protéger leurs propres intérêts commerciaux et de jouir pleinement des

libertés qu'ils croyaient enfin acquises. Autrement dit, une autre colonie,

britannique celle-là, bloquait toujours l'expansion de la Nouvelle-Angleterre

vers l'ouest et

servait de base militaire à une mère patrie devenue «l'ennemie à abattre». Il

fallait donc éliminer le plus tôt possible cette menace!

Tous ces événements suscitèrent une grande colère dans les colonies de la

Nouvelle-Angleterre. Douze colonies sur treize (il ne manquait que la Géorgie)

se réunirent au sein du «Congrès contre la Loi sur le timbre» (Stamp

Act Congress ), tandis que

Benjamin Franklin défendait la cause des colons à Londres.

Aux yeux de ces derniers, ces lois violaient le droit des sujets britanniques de ne

pas être taxés sans consentement de leurs représentants en vertu du principe

No taxation without representation («Pas de taxation sans

représentation»), parce que les colonies n'étaient pas représentées au Parlement

britannique. Ces lois diminuaient ainsi

l'indépendance de leurs assemblées coloniales et constituaient la première étape

d'un «complot» visant à les priver de leurs libertés. Des sociétés secrètes de patriotes (appelés les «Fils de la liberté») se

constituèrent. Le mouvement de protestation colonial culmina, en octobre 1765,

lors du Congrès contre la Loi sur le timbre. Quant à

Benjamin Franklin,

il ne croyait

pas que l'imposition de ces taxes était suffisante pour déclencher la révolution:

|

Les

colonies auraient volontiers supporté l'insignifiante taxe sur le thé et

autres articles, sans la pauvreté causée par la mauvaise influence des

banquiers anglais sur le Parlement, ce qui a créé dans les colonies la

haine de l'Angleterre et causé la guerre de la Révolution. |

Les colons voulaient

bien être anglais, mais dans la mesure où l'Angleterre les laissait tranquilles.

En fait, ils acceptaient de s'enrichir «derrière les remparts de l'Empire», sans

«payer le prix de la sécurité».

Avec le recul, on dirait aujourd'hui que les colons britanniques

désiraient le beurre et l'argent du beurre!

L’unité des Treize Colonies américaines se réalisa dans leur opposition commune

à la politique du gouvernement britannique : en septembre 1774, sur l’initiative

de Benjamin Franklin, elles se réunirent à Philadelphie lors d'un premier Congrès

continental (5 septembre-26 octobre 1774). Deux colonies se mirent à la tête du

mouvement révolutionnaire: le Massachusetts et la Virginie. L'apport de ces deux

colonies, riches et peuplées, constituera pour l'avenir un avantage décisif. Juste

avant l'indépendance, la Virginie réunissait 21 % des colons américains, le

Massachusetts, 11 %, tout comme la Pennsylvanie. C'était presque la moitié de la

population des colonies.

2.1 La guerre de l'Indépendance (1775-1783)

La guerre de l’Indépendance américaine débuta le 17 juin 1775

(lors de la bataille de Bunker Hill) entre les Britanniques et les

Treize Colonies insurgées: Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode

Island, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie,

Caroline du Sud, Caroline du Nord et Géorgie. Toute

la Nouvelle-Angleterre abritait une population d'environ 2,5 millions

d'habitants. Les Britanniques pouvaient compter sur une armée de 30 000 soldats

de métier (disciplinés, expérimentés, bien armés et bien payés) et les meilleurs

généraux d'Europe, sans oublier 700 navires de guerre, 2000 navires de commerce

pour le transport des troupes et des munitions, ainsi que sur 150 000 marins.

Une force redoutable! Mais l'indépendance américaine n'allait être acquise qu'au

prix d'une longue guerre de sept ans, entraînant l'enlisement des Britanniques.

Quant aux insurgés américains, ils ne disposaient que de

18 000 à 20 000 hommes inexpérimentés — et leur nombre s'est même parfois réduit

jusqu'à 3000 hommes en état de combattre —, n'avaient pas de marine de guerre et

ne disposaient que de peu de généraux bien formés. Les insurgés ne

bénéficiaient par ailleurs que d'une armée de

miliciens volontaires mal équipés, à moitié soldats et à moitié cultivateurs. Dans plusieurs

colonies, on finira par imposer le service militaire pour tous les

hommes blancs âgés entre 16 et 60 ans. Cependant, demeurèrent généralement exemptés de

la conscription les membres de l'administration, les pasteurs, les étudiants et

les professeurs de Yale, les Noirs, les Indiens et les Mulâtres. C'était

beaucoup de monde! Il était aussi possible d'échapper à cette obligation en

payant la somme de cinq livres.

|

De plus, les colons de la Nouvelle-Angleterre étaient

loin d’être tous solidaires et antiroyalistes. Ils

se divisèrent entre ceux qui

prônaient l'indépendance — les patriotes ou

républicains — et ceux qui voulaient rester

britanniques — les loyalistes (ou royalistes).

Plusieurs termes ont servi à désigner les antagonistes dans les colonies

américaines: Roundhead ou Puritans (pour leurs croyances

religieuses strictes) associés aux Whigs, contre Monarchists

associés aux Tories. On désigne aujourd'hui les monarchistes par

Loyalists aux États-Unis, mais au Canada on a longtemps utilisé l'expression

United Empire Loyalists (loyalistes de l'Empire uni). Comme

on le sait, les «loyalistes» fidèles à la Métropole se

rangèrent du côté des Britanniques avant de fuir au Canada, mais nombreux

sont ceux qui restèrent neutres. |

C'est à cette époque qu'apparut le mot

Yankee.

Selon une étymologie probable (Oxford English Dictionary), il s'agirait

d'un sobriquet employé par les soldats britanniques pour désigner leurs

adversaires. Yankee viendrait du mot néerlandais Yanke signifiant

«le petit Jan». Ce diminutif serait apparu parmi les troupes britanniques comme

un quolibet xénophobe destiné à renvoyer les insurgés à une origine étrangère et

à jeter le discrédit sur la vraie nature de leur rébellion. Les habitants des

colonies auraient pris ce terme péjoratif à leur compte selon un processus de bravade

sémantique. Après l'indépendance, les Anglais continueront d'utiliser le

terme Yankee pour désigner les Américains. On parlait des habitants de la

Nouvelle-Angleterre en disant «the New England or yankee country». Pour leur

part, les

Français ont eu une toute autre interprétation du mot Yankee. Selon ces

derniers, il s'agirait d'une déformation des Indiens du Massachusetts du mot

English en Yenghis, Yanghis et Yankies. Le Dictionnaire

Littré écrivait en 1877:

|

Yankee. N.m. Sobriquet par lequel les

Anglais désignent familièrement, et avec une espèce de dénigrement, les

habitants des États-Unis de l'Amérique du Nord. C'est le mot English,

anglais, défiguré par la prononciation des Peaux-Rouges. |

Littré ne cite aucune source à l'appui de sa description,

mais sa définition contredit certainement la tradition anglo-saxonne.

|

Drapeau de 1777 |

Le 4 juillet 1776, les colonies américaines adoptèrent en

anglais la

Déclaration d'Indépendance, rédigée par Thomas Jefferson,

un avocat très cultivé et francophile alors âgé de 33 ans, puis, le 15 novembre

1777, les Articles de la Confédération. Au moment où les Américains proclamaient leur indépendance,

ils formaient une population de 2,5 millions d'habitants, dont 1 950 000 Blancs,

520 000 Noirs et environ 100 000 Indiens. Benjamin Franklin notait alors que la

population doublait tous les vingt ans. C'est au cours de l'été 1782 que

Franklin rédigea les grandes lignes du traité réclamant l'indépendance totale,

l'accès aux zones de pêche des nouveaux territoires, l'évacuation par les forces

anglaises des zones occupées et l'établissement d'une frontière occidentale sur

les rives du Mississipi. |

Au même moment, Thomas Paine

(1737-1809), un intellectuel pamphlétaire et révolutionnaire d'origine

anglaise, publiait à Philadelphie, en

janvier 1776, un pamphlet intitulé en anglais Common Sense (Le sens

commun en français), ouvrage considéré aujourd'hui comme le premier

best-seller américain. Il s'agissait d'un vibrant plaidoyer en faveur de

la rupture avec la Grande-Bretagne et l'établissement d'une république en

Amérique du Nord. Paine défendait l'idée que les

assemblées coloniales étaient plus à même de gouverner les colonies que le

lointain Parlement de Westminster.

|

Il pensait que la Révolution américaine devait

aboutir à «la naissance d’un monde nouveau»; il trouvait ridicule et contre

la loi naturelle «qu'une île règne sur un continent». Pour lui, l'Amérique

n'était plus «une nation britannique» : elle se composait d'influences de

tous les pays d'Europe. Il en tira

la conclusion que l'indépendance des colonies était devenue

inévitable et nécessaire. L'ouvrage de Paine aurait inspiré des personnalités

telles George Washington, Benjamin Rush et John Adams.

Le pamphlet

fut publié à plus de 150 000 exemplaires dans les colonies

britanniques (pour une population de 1,5 million d'habitants),

et il fut distribué en Europe. Aucun autre pamphlet

de cette époque ne souleva autant d’enthousiasme parmi les patriotes, mais

aussi une grande opposition de la part des loyalistes. Les écrits de Thomas

Paine, parmi lesquels figure les Rights of Man («Droits

de l'Homme» de 1791), exercèrent une grande influence sur la

Révolution française. Parlant bien le français, Paine fut même

élu député à l’Assemblée nationale française en 1792, mais il

fut incarcéré par Robespierre en 1793, puis libéré après dix

mois et réadmis comme comme député à la Convention en 1795. |

À l'invitation du président

Thomas Jefferson,

Paine quitta la France en 1802 pour les États-Unis, qualifiant alors Napoléon

Bonaparte, premier consul, de «charlatan le plus parfait qui eût jamais

existé». Après la vente de la Louisiane en

1803, Thomas Paine recommanda aux nouveaux Américains du territoire de

Louisiane l'apprentissage de la langue anglaise, mais aussi l'«adaptation»

de leurs pratiques religieuses catholiques. L’égalité des citoyens

américains étant le premier fondement de la République, les habitants de la

Louisiane devaient bénéficier des mêmes droits civils que les habitants des

États-Unis, mais ils ne devaient pas constituer une portion spécifique de la

population américaine, qui serait dotée de droits eux-mêmes particuliers.

C'est pourquoi Thomas Paine se prononça pour la suppression du nom même de

«Louisiane» à l’image de la suppression des noms des provinces françaises.

De même, il considérait que la poursuite de la traite des Noirs en Louisiane

serait non seulement une ignominie, mais aussi un obstacle à l’immigration

libre et donc à l’intégration républicaine.

2.2

La «revanche» de la France

L'insurrection américaine fut particulièrement bien

accueillie en France, surtout auprès de l'aristocratie et la bourgeoisie. Les

nouvelles étaient lues et commentés, et en général la rébellion était perçue

comme le combat de l'«esprit des Lumières» face à la «tyrannie britannique». C'est alors que la France, désireuse de prendre sa

revanche sur la Grande-Bretagne qui lui avait infligé la défaite de 1763, décida,

après de longues tergiversations et sous l'impulsion du ministre des Affaires

étrangères, le compte de Vergennes (1774-1781),

d'aider les insurgés. La France commença en 1776 par livrer clandestinement des armes,

mais l'aide

déterminante se concrétisa par l'envoi de soldats, de navires de guerre et

d'importantes sommes d'argent, sans compter les renforts navals (123 vaisseaux

de la Marine royale au total) et de quelque 35 000 hommes (au total), ce qui fera pencher la balance en faveur

des insurgés. En fait, si Louis XV avait dépensé autant d'argent

que Louis XVI en mit pour se venger, la France aurait conservé la Nouvelle-France.

En même temps, de Paris, le 25 mai 1777, Benjamin Franklin annonçait

au Congrès l'arrivée du marquis Gilbert de La Fayette en ces termes:

|

The Marquis de Lafayette, a young nobleman of great family

connections here and great wealth, is gone to America in a ship of

his own, accompanied by some officers of distinction, in order to

serve in our armies. He is exceedingly beloved, and everybody's good

wishes attend him. We cannot but hope he may meet with such a

reception as will make the country and his expedition agreeable to

him. |

[Le marquis de La Fayette, gentilhomme français de grands entourages

de famille et de grande fortune, est parti pour l'Amérique sur un

vaisseau à lui, afin de servir dans nos armées. Il est extrêmement

aimé, et les vœux de tout le monde l'accompagnent; nous ne pouvons

qu'espérer qu'il puisse recevoir un accueil qui lui rende le pays et

son entreprise agréables pour lui.] |

Mais les Américains n'avaient que faire d'un marquis,

au surplus républicain et déclaré hors-la-loi par la cour de France, et il

devint simplement «Lafayette». Celui-ci apprit l'anglais, bien qu'il ne réussit

jamais à le maîtriser parfaitement. Grâce à l'appui indéfectible de George

Washington, le jeune aristocrate français, alors âgé de 19 ans, obtiendra le

grade de «major-général dans l'armée des États-Unis» et il se couvrira de gloire.

Dans la foulée de la Révolution américaine, Versailles avait déclaré la guerre à

Londres et entraîné l'Espagne dans cette entreprise. En janvier 1778, le major-général Lafayette

et le maréchal de Rochambeau prirent le commandement d’un corps expéditionnaire français envoyé

en Amérique afin de soutenir militairement les révolutionnaires américains. Il

s'agissait là d'une étrange alliance, car une jeune république s'alliait à une

monarchie de droit divin, des protestants étaient devenus des amis d'un roi

catholique et d'anciens colons britanniques tendaient la main aux Français qu'ils

avaient longtemps combattus.

Au cours de l'hiver 1778, quelques officiers américains

élaborèrent un projet d'expédition au Canada afin de débarrasser le pays des

Anglais qui le possédaient depuis la fin de la guerre de Sept Ans. Ils voulurent

faire proposer par le Congrès le commandement en chef à Lafayette. Celui-ci

écrit à sa femme (3 février 1778):

|

Je ne vous ferai pas de longs

détails sur la marque de confiance dont l'Amérique m'honore. Il vous

suffira de savoir que le Canada est opprimé par les Anglais; tout cet

immense pays est en possession des ennemis; il y ont une flotte, des

troupes et des forts. Moi, je vais m'y rendre avec le titre de général de

l'Armée du Nord et à la tête de 3000 hommes, pour voir si l'on peut faire

quelque mal aux Anglais dans ces contrées. L'idée de rendre toute la

Nouvelle-France libre et de la délivrer d'un joug pesant est trop

brillante pour s'y arrêter. J'entreprends un terrible ouvrage, surtout

avec peu de moyens. |

Mais le général de l'Armée du Nord dut renoncer à son

projet de conquérir le Canada, justement faute de moyens. De toute façon, le

général Washington, qui n'appréciait pas revoir une ancienne puissance coloniale

au nord de la frontière, s'était organisé pour que La Fayette ne puisse pas

poursuivre ses objectifs militaires. Au lieu des 3000 hommes promis, La Fayette n'en

disposa même pas d'un millier; il n'eut pas les vêtements nécessaires, ni les

vivres, ni les raquettes et encore moins les traîneaux que le Bureau de la

guerre devait fournir pour assurer le succès de l'expédition. Washington

s'empressa d'excuser La Fayette (alors âgé de vint ans) en lui écrivant ces mots

:

|

Je suis persuadé que tout le

monde approuvera la prudence qui vous a fait renoncer à une entreprise

dont la poursuite vous eût engagé dans une lutte vaine contres des

impossibilités physiques. |

Cela étant dit, le roi de Prusse, Frédéric le Grand

(1712-1786), semble avoir vu juste sur les intentions de la France, comme en

témoigne cet extrait d'une lettre adressée à son ambassadeur à Paris:

|

On se trompe

fort en admettant qu'il est de la politique de la France de ne point se

mêler de la guerre des colonies. Son premier intérêt demande toujours

d'affaiblir la puissance britannique partout où elle peut, et rien n'y

saurait contribuer plus promptement que de lui faire perdre ses colonies en

Amérique. Peut-être même serait-ce le moment de reconquérir le Canada?

L'occasion est si favorable qu'elle n'a été et ne le sera peut-être dans

trois siècles. |

|

La bataille de Yorktown (6-19 octobre

1781) fut décisive pour l'indépendance américaine. Les 6000 Britanniques et les

2000 Allemands de lord Cornwallis durent faire face aux 11 000 Français et aux

6000 hommes de Washington (incluant des Polonais, des Allemands, des Canadiens

français et

des Indiens cherokees). Au même moment, la flotte française de 28 vaisseaux de

l'amiral de Grasse assurait le blocus du port de Yorktown, empêchant ainsi tout

ravitaillement ou toute fuite des Britanniques par la mer. D'ailleurs, la

supériorité navale acquise par l’escadre de l'amiral français semble avoir été

la clé de la victoire franco-américaine. Ce fut la première

grande opération combinée (infanterie, cavalerie, artillerie et marine) de

l'histoire, réunissant trois grands militaires: Washington, Rochambeau et de

Grasse. Le général anglais Charles Cornwallis dut capituler.

Au lendemain de la victoire de Yorktown, Thomas Jefferson rendit hommage aux Français en déclarant

que «chaque homme a deux patries: son pays et la France». Cette victoire

franco-américaine valut à la France le surnom de «Nourrice d’Hercule». C'est

pourquoi le SAR Magazine pouvait déclarer:

|

Without the aid of France, on

land and sea, the rebellion of the thirteen colonies against Great Britain

would have failed. There would be no United States of America. |

[Sans l'aide de la France, sur

terre et sur mer, la rébellion des Treize Colonies contre la

Grande-Bretagne aurait échoué. Il n'y aurait pas d'États-Unis d'Amérique.] |

Cependant, le coût excessif de la guerre franco-américaine plongea la France

dans une situation financière délicate et accéléra la crise de la monarchie qui

paiera ainsi très cher sa revanche sur la «Perfide Albion». La guerre aura coûté

un milliard de livres tournois, soit l'équivalent de huit milliards d'euros

d'aujourd'hui (ou dix milliards de dollars US), creusant encore davantage le gouffre financier

de la France. |

L'espoir de

devenir le premier partenaire commercial des nouveaux États-Unis s'évanouit

rapidement, de

même que toute éventuelle restitution de la Nouvelle-France.

George Washington était déterminé à jeter hors de

l'Amérique toutes les puissances coloniales européennes, que ce soit la

Grande-Bretagne ou la France! Louis XVI dut

convoquer les états généraux pour réformer les impôts, ce qui entraînera la

Révolution française (1789) et plus tard sa décapitation et l'abolition de la

monarchie (1793).

Finalement, les

relations entre la France et les États-Unis se détériorèrent rapidement, surtout

après la mort de Louis XVI et les excès de la Révolution française sous la

Terreur. Puis les Américains, rappelons-le, firent peu

d'efforts pour rembourser les énormes dépenses encourues par la France pour

assurer leur indépendance tout en reprenant leurs liens commerciaux privilégiés

avec la Grande-Bretagne. Bref, si les Britanniques

avaient perdu la guerre, ils ont su ensuite gagner la paix. La France, elle,

n'était pas plus avancée avec comme seule récompense «la reconnaissance

éternelle» des États-Unis d'Amérique.

2.3 L'indépendance américaine

Cette indépendance fut officiellement reconnue

par la Grande-Bretagne à l’issue du traité de Paris et du

traité de Versailles (3

septembre 1783). Ce sont John Adams, John Jay et Benjamin Franklin (âgé de plus

de 70 ans) qui signèrent pour les États-Unis le traité de paix garantissant

l'indépendance. Selon les termes du traité, les États-Unis

obtenaient :

- l'indépendance sous le nom d'«États-Unis d'Amérique»;

- l'expansion de leur territoire vers l'ouest

jusqu'au Mississippi et l'absorption des «Territoires indiens»;

- la fixation des frontières avec le Canada et la division des Grands

Lacs en deux, sauf le lac Michigan, qui revenait entièrement aux Américains;

- l'obtention de droits de pêche sur les bancs de Terre-Neuve et au large de

la Nouvelle-Écosse.

De son côté, la Grande-Bretagne obtenait:

- la reconnaissance des dettes contractées

avant, pendant et après le conflit (remboursables en livres sterling);

- l'amnistie des loyalistes et la liberté pour eux de s'installer dans les

autres colonies britanniques (Québec, Nouvelle-Écosse, Bermudes, Antilles

britanniques, etc.).

|

Au point de vue territorial, le traité de

Versailles traçait de nouvelles frontières entre les colonies britanniques au

nord et les États-Unis au sud (1783). Les États-Unis ont vu leur territoire doublé,

alors que celui de la «province de Québec» (alors le Canada) a été réduit du

tiers. De fait, le Canada voyait sa frontière

sud-ouest passer désormais au milieu des Grands Lacs, sauf pour le lac Michigan

qui allait entièrement aux États-Unis. Plus au sud, la Grande-Bretagne

perdait la Floride qui devenait espagnole. Les nouvelles frontières qui

régissaient la province de Québec faisaient en sorte que les Canadiens qui

habitaient la région au sud des Grands Lacs devenaient du jour au lendemain

citoyens américains. Or, la quasi-totalité des habitants étaient des

Amérindiens, des Métis francisés ou des francophones. Ils deviendront

anglophones au cours des décennies suivantes. |

Cela étant dit, le Canada demeurait une possession

britannique qui disposait de puissantes armées, parfaitement équipées, et

pouvait encore, sur ordre de Londres, envahir les États américains du Nord.

Bref, l'Amérique vivait dans une phase critique et rien n'était acquis de façon

définitive. Les traditions britanniques,

étant ce qu'elles étaient, si les Américains avaient perdu la guerre pour leur

indépendance, tous les révolutionnaires, dont George Washington, Benjamin

Franklin, Thomas Jefferson, James Madison,

John Adams, etc., auraient été pendus ou

fusillés sur la place publique, leurs biens confisqués, leurs familles

massacrées ou jetées dans la misère.

La nouvelle nation américaine se trouva rapidement dans une situation politique

et économique difficile. Le gouvernement fédéral ne détenait alors qu’une faible

autorité. La nécessité d’établir un gouvernement central s’imposa bientôt dans

les esprits. Une Convention constitutionnelle se réunit sous la présidence de

George Washington.

3.1 Une république fédérale

|

|

Une nouvelle constitution des États-Unis, inspirée par

le colonel James Madison (futur 4e

président des États-Unis), Alexander

Hamilton, un autre militaire, et James Wilson, un spécialiste du droit, fut adoptée le 17 septembre 1787 (voir

le texte complet), soit quatre ans après l'indépendance effective du pays et

plus de dix ans après la proclamation unilatérale de l'indépendance. La

ratification de la Constitution par les élus des 13 États membres de la

Confédération s'est étalée sur deux ans et demi, de décembre 1787 à juin 1790. Ménageant le souci

d’indépendance des Treize États, la Constitution mit en place un pouvoir fédéral compétent

dans les domaines du commerce extérieur, de la défense et de la politique

extérieure, ainsi que dans le domaine des relations entre les États fédérés.

Afin que les grands États ne dominent pas les petits, il fut décidé d’une

représentation égale au Sénat (deux sièges par État) et proportionnelle à la

Chambre des représentants. La séparation des pouvoirs exécutif, législatif et

judiciaire, fut instituée.

Dans une lettre de

1787 à Thomas Jefferson, James Madison, l'un des «pères de la Constitution»,

écrivait: «Diviser pour régner, cette règle corrompue propre à la tyrannie

est, sous certaines conditions, la seule politique qui permettra à une

république d’être administrée par de justes principes.» |

La nouvelle Constitution fut, dès 1788, signée par

onze États. La Caroline du Nord ne la ratifia qu’en novembre 1789 et le Rhode

Island en mai 1790. Le 4 mars 1789, le premier Congrès des États-Unis se réunit

à New York. Le 30 avril,

George Washington devint le

premier président des

États-Unis (1789-1797). En 1791 furent adoptés les

dix premiers amendements de

la Constitution des États-Unis.

|

Par ailleurs, c'est en 1782 que le Congrès a adopté le

pygargue à tête blanche comme emblème national des États-Unis avec la devise

E Pluribus Unum («De plusieurs, un»). Cependant, Benjamin Franklin

lui avait préféré le dindon sauvage; il estimait que le pygargue était

un oiseau de mauvaise moralité ("a Bird of bad moral character"), et

trop paresseux pour pêcher lui-même ("too lazy to fish for himself"),

survivant seulement en dérobant les prises du balbuzard, un autre

rapace. Pour Franklin, le dindon sauvage était un oiseau bien plus

respectable ("a much more respectable Bird"), un peu vaniteux et

ridicule, mais courageux ("a little vain & silly [but] a Bird of

Courage"). Évidemment, malgré son statut de symbole du pays, cela n'a

pas empêché le pygargue d'être exterminé dans la plupart des États, sauf en

Floride et en Alaska, sous prétexte qu'il nuisait aux aires de reproduction des

saumons (ce qui s'est révélé complètement faux.

Aujourd'hui, il est l'un des symboles les plus

connus du pays et apparaît sur la plupart des sceaux officiels, y

compris sur celui du président américain. |

3.2 L'élite coloniale et le peuple

|

Préambule de la Constitution

Nous, Peuple des États-Unis,

en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de faire

régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer

le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes

et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette constitution

pour les États-Unis d'Amérique. |

|

Il convient de rappeler

que le fameux «peuple des États-Unis» ("We, the People of the United

States") dont il est question dans la

Constitution américaine de 1787

ne comprenait ni les Indiens, ni les Noirs, ni les femmes, ni même les

serviteurs blancs sous contrat. De plus, la liberté dont il est fait

mention excluait la liberté des esclaves et des autochtones, bien que la

lutte pour l'indépendance contre l’Angleterre ait été rapportée comme

une lutte pour la liberté; c’était la liberté pour les esclavagistes de

faire ce qu’ils voulaient, la liberté d'exploiter les plus vulnérables. |

En 1787, cette constitution apparut comme une «œuvre de génie»,

pensée par des hommes sages et remplis d'humanisme, qui auraient édifié un cadre

juridique élevé en hommage à la Démocratie et à l'Égalité. En fait, la nouvelle

Constitution a été rédigée par une petite élite coloniale, soit 55 hommes parmi

les plus riches de la Nouvelle-Angleterre. Ce nouveau pays permettait aux plus

riches de devenir encore plus riches en exploitant d'abord les esclaves, la

liberté d'exploiter signifiant moins de liberté pour les exploités.

Par exemple,

George Washington était l'homme le plus fortuné

d'Amérique (parmi les 400 Américains les plus riches); John Hancock, un négociant prospère de Boston;

Benjamin Franklin, un

riche imprimeur; Thomas Jefferson, un propriétaire terrien fortuné possédant

près de 200 esclaves; Alexander Hamilton, un riche banquier;

James Madison, un riche

planteur esclavagiste, John Adams, avocat ayant fait fortune à Boston, etc. La plupart des «Pères de la Constitution» étaient

des professionnels du droit et parlaient tous anglais, mais certains d'entre eux parlaient bien le français (Franklin,

Adams, Day, Jefferson, Livingston, etc.) ou l'allemand, voire le latin et/ou le

grec. Jefferson parlait l'anglais, le français, l'italien, le latin et le grec. Le plus polyglotte

fut

certainement Benjamin Franklin qui avait appris le français, l'allemand,

l'espagnol, l'italien, un peu de gallois, sans oublier le latin et le grec.

Ces

prospères propriétaires terriens

possédaient des esclaves, des manufactures, des compagnies maritimes et

plaçaient de l'argent rapportant de gros intérêts. Si l'on en croit les archives

du Département du Trésor, 40 des 55 Constituants (soit 72,7 %) possédaient des

titres gouvernementaux. N'oublions pas qu'à l'époque personne ne pouvait accéder

à un poste officiel sans posséder une fortune considérable. Pour la plupart

d'entre eux, l'esclavage apparaissait comme un mal nécessaire dans une colonie

qui manquait de main-d'œuvre et dont les traditions étaient celles d'un monde

colonial. Si Alexander Hamilton fut un riche financier, Thomas Paine fut l'un

des rares révolutionnaires à mourir dans la pauvreté.

Évidemment, ces quelques privilégiés ont fait en sorte de

protéger leurs intérêts en légalisant dans la Constitution la condition sociale

inférieure des Noirs, l'exclusion des Indiens et des femmes, la domination des

riches sur les pauvres, bref tout ce qui existait dans les colonies britanniques

avant l'indépendance.

La différence, c'est que l'élite fortunée américaine dut faire

quelques concessions en faveur des petits propriétaires, des artisans et des

fermiers aux revenus modestes afin de s'assurer un soutien politique plus large.

Ces gens modérément prospères formaient un rempart efficace contre les Indiens,

les Noirs et les Blancs pauvres. En ce qui a trait aux esclaves, un compromis fut trouvé

à l'époque pour établir la répartition des représentants entre les États. Il fut admis par

tous les États qu'un Noir équivalait aux trois cinquièmes d'un Blanc, ce qui

signifiait que l'esclave était ipso facto reconnu par la Constitution.

Les États esclavagistes durent accepter de verser une contribution qui tenait

compte de leur population servile.

D'ailleurs, John Adams aura de la difficulté à

devenir président des États-Unis (1797-1801),

car il n'était

pas particulièrement apprécié par ses concitoyens en raison de ses

idées sur «les riches, les bien-nés et les capables» ("the rich, the well-born,

and the able"), qui devaient jouer un rôle

particulier dans les assemblées législatives locales (A Defence of the

Constitutions of Government of the United States of America, 1787). Voici ce

qu'Adams écrivit sur ce sujet :

|

The rich, the well-born, and the able, acquire an influence among

the people that will soon be too much for simple honesty and plain

sense, in a house of representatives. The most illustrious of them

must, therefore, be separated from the mass, and placed by

themselves in a senate; this is, to all honest and useful intents,

an ostracism. A member of a senate, of immense wealth, the most

respected birth, and transcendent abilities, has no influence in the

nation, in comparison of what he would have in a single

representative assembly. When a senate exists, the most powerful man

in the state may be safely admitted into the house of

representatives, because the people have it in their power to remove

him into the senate as soon as his influence becomes dangerous. The

senate becomes the great object of ambition; and the richest and the

most sagacious wish to merit an advancement to it by services to the

public in the house. When he has obtained the object of his wishes,

you may still hope for the benefits of his exertions, without

dreading his passions; for the executive power being in other hands,

he has lost much of his influence with the people, and can govern

very few votes more than his own among the senators. |

Les riches, les bien-nés et les capables acquièrent une influence

parmi le peuple, qui sera bientôt trop grande pour leur simple

honnêteté et leur bon sens ordinaire à une Chambre des

représentants. Les plus illustres d'entre eux doivent donc être

séparés de la masse et placés par elle dans un sénat; c'est, de

toutes les intentions honnêtes et utiles, un ostracisme. Un membre

d'un sénat, immensément riche, de la naissance la plus respectée et

de capacités supérieures, n'a aucune influence dans la nation, par

comparaison à ce qu'il ferait dans une simple assemblée

représentative. Quand un sénat existe, l'homme le plus puissant de

l'État peut être sans risque admis à la Chambre des représentants,

parce que les gens ont le pouvoir de le retirer du Sénat aussitôt

que son influence devient dangereuse. Le Sénat devient le grand

objet de l'ambition; et le plus riche et le désir le plus avisé de

mériter un avancement grâce au service public dans la Chambre. Quand

il a obtenu l'objet de ses désirs, vous pouvez toujours espérer des

bénéfices de ses efforts sans redouter ses passions; lorsque le

pouvoir exécutif est en d'autres mains, il a perdu beaucoup de son

influence auprès du peuple et peut obtenir très peu de votes autre

le sien parmi les sénateurs. |

La Constitution de

1787 ne prévoyait aucun suffrage universel: les

sénateurs étaient désignés par les législatures des États, alors que le

président était choisi par un collège restreint d'électeurs (les «grands

électeurs»). Enfin, tout était

prévu pour empêcher un pouvoir de prendre le pas sur les autres et l'État

fédéral d'étouffer les droits des États. La Constitution devait rallier au moins

neuf États sur les treize. La plupart des constituants (signataires) étaient convaincus que la

monarchie restait la meilleure forme de gouvernement et rêvaient d'instaurer «une

monarchie sans monarque» tout en se méfiant du «peuple». Finalement, il en sortit

une sorte de «monocratie» dans laquelle le pouvoir exécutif est théoriquement

représenté par une seule personne: le président des États-Unis. Tout le monde

connaît sans doute le mot, strictement authentique, d'Abraham Lincoln. En pleine guerre de

Sécession, le président avait conclu une réunion de travail (sur l'émancipation

des esclaves), dont tous les membres avaient exprimé une position contraire à la

sienne, en lançant: «Messieurs, huit non, un oui. Le oui l'emporte.»

C'est pourquoi

également la

conduite des affaires publiques devait revenir à ceux qui possédaient la

richesse, l'éducation et qui jouissaient d'une tradition familiale — il

s'agissait alors d'une «démocratie terrienne» qui dura jusqu'en 1824. Ceux qui votaient

étaient ceux qui

détenaient une propriété, c'est-à-dire ceux qui avaient quelque chose à défendre et

étaient directement concernés par la gestion des affaires publiques. C'est ce

qui explique que le président devait être élu par des délégués sélectionnés, non directement par le

peuple dont il fallait se méfier. Par la suite, le recours au suffrage a évolué

en une multiplication de procédures démocratiques. Finalement, le citoyen

exercera son droit de vote

au XXe siècle pour les juges, les sénateurs, les

shérifs, voire les maîtres d'école.

N'allons pas croire que la démocratie américaine a

radicalement changé.

Elle demeure toujours une ploutocratie, qui sert encore et avant tout ceux qui

ont de l'argent pour faire élire des candidats, lesquels vont influer sur les

décisions publiques. Le système démocratique américain est financé depuis sa

création en 1787 par les riches. Rien n'a changé dans ce domaine. C'est pourquoi

aucun président des États-Unis, même parmi les plus progressistes, ne peut

combattre un système lubrifié à l'argent depuis si longtemps pour une raison

très simple: pour assurer son élection ou sa réélection, un candidat à la

présidence (de même qu'à un poste de sénateur ou de représentant) doit trouver des

dizaines de millions auprès des donateurs privés, des groupes

d'intérêt et des entreprises.

Il n'est pas dû au hasard que des milliards de

dollars en baisse d'impôt ont été accordés aux riches Américains sous

l'administration de George W. Bush (2001-2009).

Ce fut encore mieux lors de l'élection de Donald Trump

en novembre 2024, puisque les candidats aux élections américaines ont battu le

record de collecte de fonds, amassant au total 15,9 milliards de dollars, selon

l’organisation Open Secrets qui a compilé les données. Les États-Unis sont ainsi

passés d'une ploutocratie à une oligarchie, car ce sont les riches qui financent

les élections en fonction de leurs intérêts. Il s'agit d'une prise de pouvoir et

d'argent par les plus riches en ne laissant aux autres que des miettes. C'est un

gouvernement du 1 %, pour le 1 % et par le 1 %, En 2023, par exemple, 1 % des

ménages américains les plus riches possédaient 0,30 $ de chaque dollar.

3.3 La question linguistique

Le premier document juridique, les Articles de la Confédération

de 1777, avait été publié en anglais, en français et en allemand, ce qui

pouvait signifier une forme de reconnaissance du multilinguisme. De fait, durant

un certain temps, il y eut des tensions entre l'anglais, l'allemand, le français

et l'espagnol. Les trois dernières langues ont résisté longtemps à

l'anglicisation, mais les communautés qui utilisaient ces langues n'ont jamais

réclamé pour celles-ci un statut particulier. Il est vrai que, dans les

premières années de l'Union, le Congrès américain publia plusieurs documents en

français et en allemand dans le but de mieux les diffuser dans certaines

régions du pays. En réalité, les États-Unis ont appliqué, depuis le début de leur

histoire, une politique linguistique jacobine, c'est-à-dire une politique

d’imposition linguistique, sans recourir à des lois, avec des résultats qui feraient l’envie de nombreux

pays. La population américaine était issue de différents pays et parlait

de nombreuses langues. Le nouvel État se trouvait ainsi confronté à un problème de

plurilinguisme très semblable à celui que connaissent aujourd'hui nombre de

pays. Pour les dirigeants américains, il paraissait toutefois évident que l'anglais allait s'imposer sans

contrainte constitutionnelle.

Les nouveaux dirigeants américains n'ont jamais cru

nécessaire d'inclure dans la Constitution une quelconque disposition sur la

langue officielle. D'ailleurs, il n'y eut pas de discussion à ce sujet, car ce

n'était pas dans les coutumes de l'époque acquise au libéralisme. Les Américains

constataient que la Grande-Bretagne et la

France fonctionnaient très bien sans langue officielle proclamée, comme

d'ailleurs dans la plupart des autres pays. Pourtant, il existe bien

une certaine «légende» sur la question linguistique aux États-Unis. On raconte que le

Congrès devait se

prononcer sur le choix entre l'anglais et

l'allemand,

le 13 janvier 1795; l'anglais aurait été choisi par un seul vote de majorité. Or, aucun historien n'a pu trouver une trace quelconque d'un

vote semblable. On croit plutôt qu'aucun vote n'a été pris et qu'aucune décision

ne fut nécessaire. Il s'agit là d'une des légendes les mieux connues de

l'histoire de l'aménagement linguistique des États-Unis: c'est la légende dite

«de Muhlenberg». Les historiens croient plutôt qu'une demande a été faite par un

groupe d'Allemands de la Virginie afin d'obtenir que certaines lois soient

publiées en allemand comme en anglais. La proposition aurait été rejetée par un

vote de majorité, apparemment amenée par un ecclésiastique luthérien

germanophone du nom de Frederick Muhlenberg (1750-1801).

On raconte aussi que le très francophile

Thomas Jefferson

(1801-1809)

aurait proposé de choisir le français comme langue officielle de l'Union afin de

mieux marquer la rupture avec l'ancienne métropole. Encore là, aucun historien

n'a pu le confirmer par des textes! Il faut dire que la plupart des discussions sur le sujet

ont été tenues secrètes, et nous devons nous rabattre sur les notes informelles

de James Madison (président de

1809 à 1817).

En réalité, le futur président

John Adams (1797-1801)

semble être l'un des rares «Pères de la Constitution» américaine à

avoir porté un grand intérêt pour la question linguistique. Il était convaincu qu'une

langue commune était importante pour le nouvel État et, malgré le conflit avec

la Grande-Bretagne, cette langue devait être l'anglais. Adams a même proposé

de créer une Académie de la langue américaine destinée à épurer, améliorer et

préserver l'anglais ('' an American Academy for refining, improving, and

ascertaining the English Language"). Adams voulait vraiment «épurer, développer

et dicter l'emploi de l'anglais» (''to purify, develop, and dictate the usage of

English''). Il ne manquait pas d'argument, comme le laissent croire ces propos

rédigés le 5 septembre 1780 dans une lettre au président du Congrès :

|

English

is destined to be in the next and succeeding centuries more generally the

language of the world than Latin was in the last or French is in the

present age. The reason of this is obvious, because the increasing

population in America, and their universal connection and correspondence

with all nations will, aided by the influence of England in the world,

whether great or small, force their language into general use, in spite of

all the obstacles that may be thrown in their way, if any such there

should be. |

[L'anglais est destiné, au

cours du prochain siècles et des siècles suivants, à être plus

généralement la langue du monde que le latin l'était en dernier ou le

français à l'époque présente. La raison de cela est évidente, parce que la

population croissante en Amérique et ses relations et ses écrits

universels avec toutes les nations auront pour effet, en cela facilité par l'influence de

l'Angleterre dans le monde, qu'elle soit grande ou petite, d'imposer sa

langue comme emploi généralisé, malgré tous les obstacles qui peuvent être

jetés sur son chemin, s'il doit y en avoir.] |

On peut lire la «Lettre

au président du Congrès» que John Adams, alors ministre plénipotentiaire

pour négocier un traité de paix et de commerce avec la Grande-Bretagne,

expédia à partir d'Amsterdam, en cliquant

ICI, s.v.p. Toutefois, la proposition de John Adams fut aussitôt

rejetée par le Congrès qui jugea une telle intrusion comme non démocratique de

la part du gouvernement de l'Union parce qu'elle aurait constitué une menace aux

droits individuels des citoyens. Le consensus était établi sur le fait qu'un

gouvernement dit démocratique n'avait pas à dicter aux gens comment

parler et que le choix de la langue devait être laissé à chaque citoyen. De

plus, les Américains considéraient que les académies sur la langue constituaient

des institutions royalistes.

Au moment où, en 1780, Johan Adams faisait sa proposition

pour promouvoir une «langue américaine», un obscur professeur du Connecticut

allait devenir bientôt le fer de lance de la «langue américaine»: Noah Webster

(1758-1843).

Dans ses Dissertations on the English Language publiées en 1789, Webster

allait déclarer la guerre linguistique à l'«anglais du roi» (''the King's English'')

:

|

As an independent nation, our

honor requires us to have a system of our own, in language as well as

government. Great Britain, whose children we are, and whose language we

speak, should no longer be our standard; for the taste of her writers is

already corrupted, and her language on the decline. But if it were not so,

she is at too great a distance to be our model, and to instruct us in the

principles of our own tongue. |

[En tant que nation

indépendante, notre honneur exige que nous ayons notre propre système,

dans la langue aussi bien que dans le gouvernement. La Grande-Bretagne,

dont nous sommes les enfants dont nous parlons la langue, ne doit plus

être notre norme; le goût de ses auteurs est déjà corrompu et sa langue en

déclin. Mais si ce n'était pas ainsi, cette langue paraît à une trop

grande distance pour être notre modèle et nous instruire selon les

principes de notre propre langue.] |

Voici l'argumentation un autre extrait du texte de Webster

dans "An Essay on the Necessity, Advantages, and Practicality of Reforming the

Mode of Spelling and of Rendering the Orthography of Words Correspondent to

Pronunciation" ("Un essai sur la nécessité, les avantages et les aspects

pratiques de réformer le mode d'orthographe et de rendre correspondante

l'orthographe à la prononciation des mots"):

|

The question now occurs;

ought the Americans to retain these faults which produce innumerable

inconveniencies in the acquisition and use of the language, or ought

they at once to reform these abuses, and introduce order and

regularity into the orthography of the AMERICAN TONGUE? Let us

consider this subject with some attention.

Several attempts were

formerly made in England to rectify the orthography of the language.

But I apprehend their schemes failed to success, rather on account

of their intrinsic difficulties, than on account of any necessary

impracticability of a reform. It was proposed, in most of these

schemes, not merely to throw out superfluous and silent letters, but

to introduce a number of new characters. Any attempt on such a plan

must undoubtedly prove unsuccessful. It is not to be expected that

an orthography, perfectly regular and simple, such as would be

formed by a "Synod of Grammarians on principles of science," will

ever be substituted for that confused mode of spelling which is now

established. But it is apprehended that great improvements may be

made, and an orthography almost regular, or such as shall obviate

most of the present difficulties which occur in learning our

language, may be introduced and established with little trouble and

opposition. |

[La question qui survient maintenant; les Américains doivent-ils

conserver ces fautes qui produisent des inconvénients innombrables

dans l'acquisition et l'usage de la langue ou doivent-ils

immédiatement réformer ces abus et présenter un ordre et une

régularité dans l'orthographe de la LANGUE AMÉRICAINE ? Laissez-nous

considérer cette question avec une certaine considération.

Plusieurs tentatives ont

autrefois été tentées en Angleterre pour rectifier l'orthographe de

la langue. Mais je me rends compte que ces projets ont échoué plutôt

en raison de leurs difficultés intrinsèques qu'à cause d'une

quelconque impraticabilité nécessaire à une réforme. Il a été

proposé, dans la plupart de ces projets, de ne pas rejeter

simplement les lettres superflues et muettes, mais de présenter

quelques nouveaux caractères. Toute tentative à un tel plan doit

sans aucun doute se révéler infructueux. Il ne doit pas être attendu

qu'une orthographe, parfaitement régulière et simple, qui serait

formée par un «synode de grammairiens selon des principes

scientifiques», soit parfois remplacée par ce mode confondu

d'orthographe maintenant établie. Mais nous pouvons croire que

d'importantes améliorations peuvent être apportées avec une

orthographe presque régulière, de telle sorte qu'on doive éviter la

plupart des difficultés présentes qui se produisent dans

l'apprentissage de notre langue et qui peuvent être introduites et

implantées avec peu de difficulté et d'opposition.] |

|

Noah Webster, appelé le «père de la

scolarité américaine et de l'éducation» (en anglais: "Father of

American Scholarship and Education"), défendit l'existence d'une

orthographe de l'anglais spécifiquement américaine, comme pour mieux

se distinguer des usages britanniques. À nouveau pays, une nouvelle

langue! C'est à Webster que les Américains doivent color au

lieu de colour, ainsi que honor (honour), humor

(humour), theater (theatre), center (centre),

etc.

À cette époque, beaucoup de citoyens

américains insistaient pour que l’on adopte un type d’anglais qui

serait uniquement américain. Or, le lexicographe Noah Webster était

à la tête de ce mouvement et proposa de plusieurs nouvelles règles

pour l’orthographe américaine, dont sept demeurent encore en

vigueur. Bien que les innovations de Webster ne connurent pas toutes

le succès, elles furent révélatrices d'une tendance qui consistait à

orthographier les mots plus phonétiquement. |

C'est seulement en 1813 que l'ancien président

Thomas Jefferson

(1801-1809) fera appel à Noah Webster,

car il croyait que la jeune nation aurait besoin de beaucoup de nouveaux mots :

|

Certainly so great

growing a population, spread over such an extent of country,

with such a variety of climates, of productions, of arts, must enlarge

their language, to make it answer its purpose of expressing all ideas... The new circumstances under which we are placed call for new words, new

phrases, and for the transfer of old words to new objects. An American

dialect will therefore be formed. |

[Assurément, une si grande

croissance de la population, un diffusion sur une si grande étendue de

pays, avec autant de variétés de climats, de productions et d'œuvres

d'art, doivent donner une extension à la langue, afin de faire répondre à

son objectif d'exprimer toutes les idées... Les nouvelles circonstances

dans lesquelles nous sommes placés exigent de nouveaux mots, de nouvelles

expressions et des transferts de vieux mots pour de nouvelles réalités. Un

dialecte américain sera par conséquent façonné.] |

Mais le lexicographe qu'allait devenir Noah Webster

demeurait encore un inconnu pour les «Pères de la Constitution» et il n'exerçait

aucune influence sur eux. Webster croyait même que la «langue anglo-américaine» allait

devenir aussi différente par rapport à l'anglais du roi d'Angleterre que

l'étaient entre eux le néerlandais, le danois, le suédois et l'allemand.

Évidemment, ses prédictions ne se sont pas réalisées, car l'anglais d'Amérique

et l'anglais d'Angleterre, malgré leurs particularismes respectifs, sont demeurés la même

langue. Le nom de Webster est néanmoins devenu synonyme de «dictionnaire», au

même titre que Pierre Larousse, Émile Littré ou Paul Robert en français.

Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien en anglais standard que fut rédigée la

Constitution américaine de 1787,

un geste symbolique qui, en principe, paraissait très suffisant pour symboliser la place de cette

langue dans le nouvel État. Il ne s'agissait certainement pas d'un «oubli» de la part

des législateurs, mais bien d'une volonté délibérée de ne pas intervenir

politiquement dans ce domaine. En fait, la plupart des hommes politiques américains,

sauf le pro-interventionniste John Adams, associaient

l'interventionnisme linguistique à une pratique monarchiste qui avait cours en

Europe. Pour eux, les académies sur la langue, comme il en existait en France et

en Espagne ou en Italie, étaient perçues comme trop royalistes. Par ailleurs,

on ne connaissait pas de pays, à l'exception de la seule Confédération suisse qui, à

l'époque, avait légiféré sur le statut des langues.

Le premier recensement officiel américain date de 1790. Il nous

révèle que 60,9 % des Américains étaient d'origine anglaise, 8,3 % d'origine

écossaise, 9,7 % d'origine irlandaise et 8,7 % d'origine allemande. On comptait

au moins 55 000 Américains ayant des origines françaises, surtout des huguenots;

comme les Français étaient très disséminés sur le territoire, ils n'ont jamais formé une

communauté homogène: ils se sont assimilés et se sont intégrés par affinité à

l'Église anglicane. Ainsi, la grande majorité des citoyens américains vient des îles Britanniques, ce

qui explique que la langue anglaise était forcément prédominante. Seulement 15 %

des familles de la Nouvelle-Angleterre avaient moins de trois enfants, et une

famille de dix ou quinze enfants ne constituait pas une exception. Dans ces

conditions, la langue anglaise était appelée à se propager rapidement.

3.4 Le gouvernement fédéral et l'Union

La raison pour laquelle les États-Unis ont imposé dans

leur pays l’usage du terme gouvernement fédéral est d'ordre historique. Les

États et les «Pères de la Constitution» ne pouvaient accepter ce terme qui

donnait l’impression que le véritable gouvernement des États-Unis était au

centre et que les États lui étaient soumis. En pratique, c’est ce qui est advenu

dans un grand nombre de domaines, mais ce fut davantage le résultat de l’Histoire, que

la

rigueur juridique, qui imposa le terme gouvernement fédéral plutôt que

gouvernement central. De plus, la Constitution fut un compromis entre

les intérêts esclavagistes du Sud et ceux des affairistes du Nord. Le Sud

avait accepté une certaine réglementation commerciale en échange de la promesse qu'on

autoriserait la poursuite du commerce d'esclaves pendant «encore vingt ans»

avant de songer à l'interdire. Les constituants croyaient que l'esclavage

s'éteindrait avec le temps. Leur optimisme allait être déjoué, car au contraire

il prospéra dans les décennies suivantes.

Ainsi, parce qu’elle avait enveloppé l’esclavage de

garanties juridiques presque impossibles à défaire, la Constitution allait

également favoriser la guerre de Sécession de 1861-1865.

Deux partis politiques se développèrent durant la présidence de

George Washington :

les fédéralistes et les républicains. Les fédéralistes, représentés par

George Washington et Alexander Hamilton, étaient favorables au renforcement du

pouvoir fédéral. Soutenus par les industriels et les milieux d’affaires du Nord,

ils restèrent au pouvoir jusqu’en 1801, avec John Adams (1797-1801), successeur

de Washington.

Les républicains, avec Thomas Jefferson et

James Madison à leur tête, hostiles

à toute ingérence excessive du pouvoir central, étaient favorables à une limitation

stricte des pouvoirs fédéraux. Les républicains étaient alors appelés

«démocrates» par leurs adversaires fédéralistes, ce qui signifiait avec un

certain mépris «ami de la populace». Les républicains reçurent le soutien des petits

propriétaires terriens du Sud et de l’Ouest.

Le Parti républicain accéda au pouvoir avec Thomas Jefferson (1801-1809) et s’y

maintint sous les présidences de

James Madison (1809-1817) et de

James Monroe

(1817-1825). Ce dernier, en affirmant son opposition à toute intervention

européenne dans les affaires du continent américain («doctrine de Monroe» en 1823),

définit les principes de la politique étrangère des États-Unis jusqu’au

XXe siècle. Dans les

faits, l'évolution politique des États-Unis s'est faite simultanément dans le

sens d'un accroissement considérable des pouvoirs de l'État fédéral et d'une

démocratisation accentuée de la vie politique. Quant à la langue anglaise, elle

s'est imposée dès le début de la création du nouveau pays.

Dernière mise à jour:

10 mars 2025

L'Amérique du Nord

![]()