|

|

L'Empire colonial britannique1707 - 1997 |

|

|

L'Empire colonial britannique1707 - 1997 |

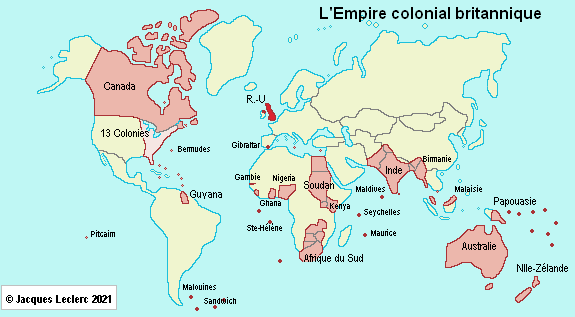

L'Empire britannique (en anglais : British Empire) fut l'un des empires coloniaux les plus étendus de l'histoire moderne. Les premières colonies britanniques commencèrent le long de la côte est des États-Unis au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Cependant, l'Empire perdit ces colonies à la suite de la guerre de l'Indépendance en 1775, ce qui allait permettre la naissance des États-Unis. À son apogée en 1920, l'Empire britannique administrait le quart de la population mondiale et le quart des terres émergées, donc 540 millions de «sujets» de Sa Majesté répartis sur 33,5 millions de kilomètres carrés. Moins d'un quart de siècles plus tard, l'Union Jack allait commencer à se retirer sur tous les continents, l'empire des Indes étant le premier en 1947 à quitter le giron colonial. Le ministère des Colonies fut aboli en 1967.

1. L'Empire anglais (1600-1707)

|

Tout a commencé avec le royaume d'Angleterre issu de l'unification progressive des différents royaumes anglo-saxons qui se partageaient le sud de la Grande-Bretagne au Moyen Âge. Le roi Henri VIII d'Angleterre (1491-1547) fusionna le pays de Galles et l'Angleterre en promulguant les Actes d'Union de 1536 et 1543. En même temps, en 1541, le Parlement irlandais dut proclamer Henri VIII comme «roi d'Irlande», réunissant ainsi le royaume d'Irlande au royaume d'Angleterre sous le régime de l'union personnelle. La Grande-Bretagne fit dès lors ses premiers efforts pour établir des colonies outre-mer. L'expansion maritime, poussée par des ambitions commerciales et par la concurrence avec la France , s'accéléra au XVIIe siècle et se traduisit par l'établissement de colonies en Amérique du Nord et aux Antilles. |

|

En 1670, il y avait des colonies anglaises en Nouvelle-Angleterre, en Virginie et au Maryland, ainsi que des colonies aux Bermudes, au Honduras, à Antigua, à la Barbade et en Nouvelle-Écosse. La Jamaïque fut conquise en 1655 et la Compagnie de la Baie d'Hudson s'est établie dans ce qui est devenu le Nord-Ouest, le Canada à partir des années 1670.

Ensuite, la Compagnie des Indes orientales commença à établir des comptoirs commerciaux en Inde en 1600, suivis d'établissements à Penang, Singapour, Malacca et Labuan), qui devinrent tous anglais grâce à une extension des activités commerciales. La première colonie anglaise sur le continent africain fut créé en 1661 à l'île James (en l'honneur de James, duc de York), aujourd'hui l'île Kunta Kinteh, sur le fleuve Gambie, un important comptoir ouest-africain pour le commerce des esclaves. L'Empire colonial anglais était créé. |

2. L'Empire britannique (1707-1797)

En 1707, les royaumes d'Angleterre et d'Écosse furent réunis par les actes d'Union entraînant la naissance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, le nom de «Grande-Bretagne» désignant communément cette entité politique. Ce terme de «Royaume-Uni» laissait entendre que l'union avait été volontaire entre les Anglais, les Écossais, les Gallois et les Irlandais. En réalité, cet empire appelé «britannique» servait à masquer la domination des Anglais sur les autres peuples. Le fondement de l'Empire britannique, ainsi que de sa puissance navale et commerciale, reposait sur les nombreuses possessions anglaises, et non sur celles inexistantes des Écossais ou des Irlandais.

|

Après le traité de Paris de 1763, l'Empire britannique conserva ses colonies du Canada, des Antilles et des Indes, puis commença la colonisation de la Nouvelle-Zélande (1769) et de l'Australie (1788), ainsi que de nombreux territoires d'outre-mer dans l'Atlantique, dans l'océan Indien et dans le Pacifique. En 1801, la Grande-Bretagne se désigna officiellement comme le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

La victoire sur Napoléon à Waterloo, le 18 juin 1815, allait ouvrir la voie à la suprématie mondiale de l'Empire britannique, puisque la Grande-Bretagne tourna alors ses efforts vers le reste du monde. L'Inde britannique commença en 1858 par le transfert des possessions de la Compagnie des Indes orientales à la Couronne britannique en la personne de la reine Victoria, proclamée en 1876 «impératrice des Indes» (en anglais: Queen Victoria, "Empress of India"). Voir l'article sur l'empire des Indes. |

|

La reine Victoria représente le symbole de la puissance britannique en raison de son règne de plus de 63 ans (1837-1901); celui-ci, connu sous le nom d'époque victorienne marque une période de profonds changements sociaux, économiques et technologiques au Royaume-Uni et une rapide expansion de l'Empire britannique. En effet, les Britanniques administrèrent un territoire immense, qui s'étend aujourd'hui du Pakistan jusqu'à la Birmanie, en incluant l'Inde et le Bangladesh. Le territoire regroupait des «provinces» sous administration directe et des États princiers sous suzeraineté britannique. Durant l'époque victorienne, le Royaume-Uni conquit d'autres territoires sur le continent africain: le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Botswana et le Zimbabwe. |

À la suite de la défaite militaire de l'Empire allemand en 1918, le Royaume-Uni annexa la Tanzanie, la Namibie et plusieurs îles du Pacifique. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire britannique hérita également des possessions de l'Empire ottoman en Irak et en Palestine.

L'Empire britannique atteignit alors son apogée, vers 1920. Sa croissance rapide lui permit d'accéder également au statut de première puissance économique et financière, laquelle fut soutenue par une marine marchande reconnue comme la plus importante du monde, ce qui favorisa son contrôle indiscuté des mers et des routes du commerce international. À ce moment, l'Empire britannique prétendait contrôler 22% des surfaces émergées du globe, soit environ 33 millions de km².

Par comparaison avec l'Empire colonial français, l'Empire britannique était beaucoup plus riche, puisqu'il couvrait 30 millions de km² et comptait environ 400 millions d'habitants, contre 11 millions de km² pour la France et 48 millions d'habitants (dont 17 pour la seule Indochine). Les possessions anglaises étaient réparties sur toute la surface de la planète : c'était un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais.

De tout cela, il faut aussi comprendre que l'Empire britannique était avant tout un empire «anglais», dont le terme «britannique» servait à dissimuler discrètement la préséance du peuple anglais sur les divers autres peuples assujettis. De fait, aucun de ceux-ci ne se percevait comme des Britanniques, mais plutôt selon le cas comme des Écossais, des Irlandais, sinon des Canadiens ou des Acadiens, des Africains, des Indiens, des Arabes, des Persans, etc.

3. La décolonisation

Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses colonies s'affranchirent de la tutelle britannique et accédèrent à l'indépendance. Un peu partout, l'Empire dut faire face à l'émergence des identités nationales et à la création de pays inexistants. L'acte final du mouvement de décolonisation fut la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Toutefois, 14 territoires sont restés sous souveraineté britannique au sein des Territoires britanniques d'outre-mer.

La plupart des anciennes colonies britanniques adoptèrent l'anglais comme langue officielle ou co-officielle. Certaines d'entre elles ont même accepté sans rechigner de conserver le souverain de l'Angleterre comme leur chef d'État, laissant le pouvoir à leurs premiers ministres respectifs. Toutefois, il existe encore un contentieux avec l'Espagne à propos de Gibraltar; de son côté, l'Argentine revendique encore les îles Malouines ("Islas Malvinas" en espagnol, "Falkland Islands" en anglais), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud. Aujourd'hui, l'île Maurice revendique l'île de Diégo Garcia (archipel des Chagos) dans les Territoires britanniques de l’océan Indien. La guerre des Malouines en 1982 fut la dernière «guerre coloniale» du Royaume-Uni, bien que ce fût parce que les insulaires voulaient rester fidèles à la Couronne d'Angleterre. La rétrocession de Hong Kong en 1997 marqua la «fin de l'Empire».

Rappelons aussi le rôle colonial des États-Unis à la fin du XIXe siècle. Ceux-ci se sont implantés en Asie du Sud-Est (Philippines), puis dans les Caraïbes (îles Vierges, Porto Rico, etc.) et, après la Seconde Guerre mondiale, dans une grande partie du Pacifique. Depuis cette époque, les États-Unis ont joué un rôle prédominant grâce à leur puissance politique, militaire, économique et culturelle.

4. La résilience d'un phénix

Bien que la décolonisation soit en principe achevée, le Royaume-Uni maintient une emprise territoriale importante. Autrement dit, si l'Empire a vécu, il n'a pas totalement disparu. Depuis 1997, si l'on fait exception de la presqu'île de Gibraltar, le pays a conservé les territoires insulaires suivants:

- dans les Antilles: Montserrat, Anguilla, îles Vierges, îles Caïmans, îles Turks-et-Caïcos;

- dans l'Atlantique: Bermudes, îles Malouines, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Sainte-Hélène;

- dans le Pacifique: île Pitcairn;

- dans l'océan Indien : Territoire britannique de l'océan Indien.

Grâce à toutes ces îles, le Royaume-Uni agrandit ses eaux territoriales et assure la pérennité de la langue anglaise dans de nombreuses régions du monde.

|

Ce n'est pas tout, il existe un autre élément majeur pour la continuité du Royaume-Uni: le Commonwealth, une organisation intergouvernementale composée de 56 États membres (en date de 2022), lesquels sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique, à l'exception du Gabon, du Mozambique et du Rwanda, qui sont admis au sein du Commonwealth sans lien colonial ou historique avec le Royaume-Uni. Le Commonwealth perpétue une sorte de réminiscence de l'ex-Empire britannique, qui s'est modifié en passant du contrôle et de la domination en zones d'influence et d'interdépendance. Avec ses 2,5 milliards de locuteurs, c'est un formidable réservoir de locuteurs anglophones ou certainement «anglicisables». |

5. Le sort des langues

Au point de vue linguistique, c'est à partir du milieu et surtout à la fin du XVIIIe siècle que la civilisation britannique suscita l'intérêt général, surtout dans les domaines de la politique et des mœurs, et que l'anglais prendra une place grandissante dans les échanges internationaux. Par le fait même, la langue anglaise exerça une influence grandissante. Disséminé aux quatre coins de la planète par les Britanniques, l'anglais devint la langue des relations économiques et politiques. Par contrecoup, cette langue acquit un prestige considérable sur le continent d'où il titre son origine.

La puissance politique de l'Empire britannique réussit à imposer l'anglais dans ses colonies d'Amérique du Nord, d'abord le Canada enlevé aux Français et aux Treize Colonies, qui sont devenues les États-Unis. Au début du XIXe siècle, les Britanniques conquirent l'Australie et les Indes. En Afrique, les Britanniques prirent la relève des Hollandais en Afrique: en 1822 (Le Cap) et en 1848 (Natal). Puis ce furent la Zambie, le Soudan, l'Égypte, le Nigeria, la Gambie, le Ghana, etc. Dans chacune des colonies, l'anglais devint la langue administrative, puis la langue officielle.

|

Alastair Pennycook, professeur de linguistique appliquée à l’Université de Melbourne (Australie), décrit ainsi dans English and the discourses of colonialism (Routledge, 1998) l'expansion de l'anglais :

|

À la suite du colonialisme britannique, les États-Unis ont pris la relève. David Rothkopf, sous-secrétaire adjoint au commerce pour la politique commerciale internationale sous Bill Clinton, explique l'intérêt des États-Unis dans In Praise of Cultural Imperialism («Pour l'éloge de l'impérialisme culturel»), 1997, Foreign Policy, Washington:

|

|

L'anglais est devenu LA langue internationale de sorte qu'aucune autre langue ne peut réussir à s'opposer à ce genre de rouleau compresseur. Toute tentative de résistance dans les instances internationales se heurtera à la volonté ou à la complicité des autres nations d'avoir recours à l'anglais pour des raisons d'ordre économique et d'efficacité dans les communications. Le linguiste français Claude Hagège parle alors de «mimétisme de la puissance», qu'il définit comme une attitude consistant à renoncer à sa langue nationale, non par une hostilité interne à cet égard, mais pour faire partie des pays ou de ceux qui sont considérés comme riches ou puissants; adopter l'anglais c'est faire partie des «privilégiés», des «riches», des puissants», plus précisément appartenir à la langue de la puissance.

Ce processus de mimétisme, observable chez la plupart des peuples d'aujourd'hui éblouis par la puissance du monde anglo-saxon correspond également à une manifestation extérieure d’un besoin d’identification à ce monde, dont on choisit d’arborer tous les attributs et accessoires aptes à être empruntés. Le principe repose en l’occurrence sur l'alignement du dominé dans la culture du dominant, une sorte de réflexe naturel de soumission inconsciente par la croyance en la supériorité intrinsèque d'une autre langue.

![]()

Cela dit, l'anglais s'est imposé de façon encore plus durable, dont on ne trouve aucun autre exemple similaire dans notre monde actuel, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'incontournable force des États-Unis d'Amérique. On estime que 369,7 millions de locuteurs parlent l'anglais comme langue maternelle, ainsi que 898,4 millions comme langue seconde, pour un total de 1,2 milliard.

Voir aussi l'article «L'empire des Indes» (1858-1947).

Dernière mise à jour: 27 déc. 2023

![]()

![]()