|

République et canton

|

|

Canton de Genève |

|

Capitale: Genève |

|

République et canton

|

|

Canton de Genève |

|

Capitale: Genève |

| Le canton de Genève (GE) fait partie des quatre cantons francophones unilingues (avec Vaud, Neuchâtel et Jura) de la Confédération suisse. Il est situé à l'extrémité ouest du lac Léman et est presque entièrement entouré (à 90 %) par la France. L'aéroport se trouve à cheval sur la frontière franco-suisse. Le canton ne partage ses frontières avec d'autres cantons suisses, plus précisément le canton de Vaud, que par 4,5 km. C'est l'un des plus petits cantons avec une superficie avec 282 km², par comparaison à Vaud (3212 km²), Fribourg (1671 km²) ou Berne (6051 km²). Si le canton de Genève demeure le 20e canton suisse par sa taille, il forme néanmoins le 6e canton le plus peuplé de la Confédération. Bien que le canton compte 45 communes, c'est presque un «canton-ville» puisque l'agglomération de la commune de Genève-Ville, la capitale cantonale, s'étend pratiquement sur la quasi-totalité du canton. |

Fait à noter, il existe un petit territoire de 4,5 km², qui est une enclave du canton de Genève située à 18 km de celui-ci dans le canton de Vaud: la commune de Céligny comptant un peu plus de 800 habitants. Celle-ci est constituée de deux parties ou de deux enclaves: le village de Céligny lui-même et une seconde enclave plus petite, celle des Coudres (Grande et Petite Coudre), qui est séparée du village principal par une bande de terre vaudoise appelée le « couloir de Bossey ».

En 2023, le canton de Genève comptait 12 villes réparties en 45 communes genevoises.

|

On remarque que la population de Genève-Ville est de 235 839 habitants, ce qui représente 44,4 % de la population de tout le canton.

Les autres villes sont beaucoup moins populeuses puisque Vernier (37 536 habitants) et Lancy (36 237) ont six fois moins de citoyens par comparaison avec Genève. Bref, la population du canton de Genève varie considérablement selon les villes. L'écart est encore plus grand dans les communes. Par exemple, la commune de Gy ne compte que 550 habitants. Le canton abrite une population essentiellement urbaine, car toutes les villes et communes sont regroupées autour du lac Léman (voir la carte). |

2.1 Les communes et les nationalités étrangères

Par ailleurs en 2024, 41,5 % de la population résidant dans le canton de Genève est de nationalité étrangère, ce qui est énorme en Suisse. Sur un total de 524 379, les étrangers comptent pour 218 091 et les Suisses d'origine, 306 288. En 2024, quelque 23 500 personnes se sont installées à Genève. L'immigration de personnes de nationalité étrangère représente 80 % des flux migratoires vers Genève en 2024 (18 869 personnes).

Selon l'Office cantonal de la statistique de 2001 (OCSTAT), six communes à l'ouest du lac Léman comptaient plus de 40 % d'étrangers: Pregny-Chambésy (48,1 %), Vernier (47,5 %), Genève-Ville (44,3 %), Meyrin (44,1 %), Grand-Saconnex (43,6 %) et Versoix (41,1 %). Six autres communes avaient une population étrangère variant entre 30,1 % et 40,0 %: Bellevue (39,3 %), Carouge (37,6 %), Chêne-Bourg (36,4 %), Lancy (35,5 %), Onex (36,2 %) et Thônex (34,3 %).

En 2024, les communes de Genève qui comptaient plus de 40 % d'étrangers étaient les suivantes: Pregny-Chambésy (49,9 %), la ville de Genève (49,7 %), Meyrin (45,9 %), Vernier (45,6 %), Le Grand-Saconnex (44,8 %) et Versoix (43,9 %). Ces six communes dépassaient la moyenne cantonale du taux de population étrangère, qui était de 41,5 % en 2024.

Le tableau suivant (2007) présente la liste des 45 communes avec la proportion de résidents étrangers:

|

|

Le tableau qui suit présente l'origine des immigrants dans le canton de Genève. Les pays mentionnés ne sont que les principaux pays. Les sigles UE et AELE renvoient respectivement à l'Union européenne et à l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

| Immigrants étrangers | Effectifs | Pourcentage |

| Europe UE/AELE France Italie Espagne Portugal Autres pays d'Europe Ukraine Royaume-Uni Turquie |

12 718 10 869 4 924 1 367 1 196 896 2 171 506 446 440 |

67,4 % 55,9 % 26,1 % 7,2 % 6,3 % 4,7 % 11,5 % 2,7 % 2,4 % 2,3 % |

| Amérique États-Unis Brésil |

2 068 569 423 |

11,9 % 3,0 % 2,2 % |

| Afrique Maroc Tunisie |

1 412 157 104 |

7,5 % 0,8 % 0,6 % |

| Asie Inde Chine |

2 523 407 405 |

13,4 % 2,2 % 2,1 % |

| Océanie Australie |

131 108 |

0,7 % 0,6 % |

| Apatrides - nationalités inconnues | 17 | 0,1 % |

| Source: Statistique cantonale de la population. |

On peut constater que la grande majorité des immigrants vient de l'Europe (12 718 + 2 171) pour représenter 78,9 %. Les ressortissants de l’UE/AELE s’installent en grande majorité dans le but d'exercer une activité professionnelle (57%), tandis que ceux des pays tiers s’installent à Genève avant tout pour un regroupement familial (25%) ou pour se former (23%). Seuls 8% des immigrants provenant d’un pays tiers s’installent pour exercer une activité lucrative en raison des contingents et des conditions régissant leur accès au marché du travail suisse.

2.2 Les langues parlées

Le tableau qui suit (Office fédéral de la statistique, 2024) présente la liste des langues parlées dans le canton de Genève en décembre 2024. Selon la définition du recensement, la langue principale est «celle dans laquelle on pense et que l'on sait le mieux».

|

Le tableau ci-contre indique le pourcentage des langues parlées dans le canton de Genève.

La population du canton de Genève, selon la langue principale, est régie par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Sur la période 2019–2023, 80 % de la population résidante âgée de 15 ans ou plus déclare le français comme langue principale. Cette proportion était de 81 % entre 2014 et 2018, marquant une légère baisse. L'anglais arrive en deuxième position, avec 12,1 % des déclarations, un chiffre stable par rapport à la période précédente. Viennent ensuite le portugais (9,7 %, contre 10 % en 2014–2018) et l'espagnol (7,8 % contre 8 % précédemment). Les autres langues sont l'italien (6,6%), l'allemand ou plutôt le suisse alémanique (4,4%), l'albanais (2,2%), l'arabe (2,0%) et le serbe ou le croate (1,%). Le total de 125% s'explique parce que les personnes pouvaient indiquer plus d'une langue. |

2.3 La langue officielle

Le français est la langue officielle du canton de Genève, mais il n'a jamais été nécessaire de le promulguer dans une constitution ou dans une loi spécifique. C'est qu’historiquement le canton de Genève a toujours été français tout en jouissant d'une grande autonomie.

Le canton a accueilli un grand nombre de réfugiés huguenots francophones et, à la suite de la défaite de Napoléon, il a gagné des portions de territoire à la Savoie et à la France avant de faire partie de la Suisse en 1815. Par son statut de ville internationale, Genève-Ville a toujours favorisé le français. C’est pourquoi un effort particulier a été mis sur l'enseignement du français aux enfants des ressortissants étrangers, qui, à leur arrivée, ont des difficultés à comprendre le français. Les autorités cantonales ont mis sur pied des dispositifs à cet effet, notamment des classes d'accueil et des classes d'appui. Le canton de Genève compte également des écoles entièrement privées qui offrent un enseignement bilingue français-allemand ou un enseignement dispensé en anglais.2.4 Les religions

Les Genevois sont surtout de religion chrétienne dans une proportion de 51,2 %. Les catholiques romains forment 35,9 % de la population, les adeptes de l'Église évangélique réformée, 9,9 %; les autres religions chrétiennes, 5,4%; les musulmans, 5,9 et les juifs 1,0%. En réalité, près de 130 confessions et pratiques sont officiellement répertoriées dans le canton. Les personnes sans religions forment 37,1 % de la population; certaines d’entre elles n’ont jamais eu de religion, d’autres en ont eu une dans le passé, mais l’ont quittée, alors que d’autres en font encore officiellement partie, mais préfèrent malgré tout se déclarer «sans appartenance».

Vers 3000 ans avant notre ère, les premiers humains commencèrent à s'installer sur les rives du lac Léman et dans la région genevoise, mais la ville où est située aujourd'hui Genève ne fut peuplée que vers 1000 ans. Vers 300 avant notre ère, la tribu celte des Allobroges occupa un vaste territoire s'étendant de Vienne (en Isère, France) jusqu'à Genève.

3.1 La romanisation

En 124, les Allobroges, un peuple celte (voir la carte), se soumirent aux Romains et intégrèrent la Gaule narbonnaise. Genève devint une ville romaine et fut latinisée. En 58 avant notre ère, Jules César se rendit dans la région pour la défendre contre une incursion des Celtes helvètes; la mention de cet événement dans ses Commentaires de la guerre des Gaules constitue la première apparition du nom de Geneva (Genève) dans un texte.

3.2 Un État-évêché

|

À la toute fin de l'Empire romain, Genève fut érigée en évêché. En 443, les Burgondes, un peuple germanique, se fixèrent dans la région pour un certain temps, mais ils occupaient aussi toute la Savoie. Ils fondèrent la Sapaudia, qui correspond aujourd'hui aux cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Le terme de Sapaudia signifierait «pays des sapins», ce qui donna «Savoie». Genève devient la première capitale du royaume burgonde, avant d'être remplacée par Lyon en 470. Les langues celtes et germaniques (burgonde) disparurent pour faire place à des langues romanes à l'origine des parlers franco-provençaux. Puis, en 535, la région fut occupée par les Francs. C'est alors que Genève fut incorporée à la monarchie mérovingienne avant de faire partie de l'Empire carolingien. Lorsque l'empire de Charlemagne se désagrégea au IXe siècle, Genève fut rattachée au second royaume de Bourgogne jusqu'en 1032, au moment où la région fut intégrée au Saint Empire romain germanique. Néanmoins, Genève disposa d'une certaine autonomie en devenant la «seigneurie de Genève».

En réalité, depuis le XIe siècle et jusqu'à la Réforme de 1535, toute la région fut gouvernée par ses évêques devenus les seigneurs de la ville. Au cours du Moyen Âge, Genève resta une ville secondaire jusqu'à ce que ses foires réputées lui conférèrent une renommée internationale. L'évêque concéda à la ville de Genève des franchises et un secteur banquier important se développa, tandis que de riches prêteurs et marchands s'y installaient. |

En un demi-siècle, la population genevoise doubla. On y trouvait une population parlant principalement les parlers franco-provençaux (dont le parler genevois), le français, l'allemand et l'italien. Comme Lyon, l’autre grande ville de la zone franco-provençale, Genève a très vite adopté le français et n’a jamais eu le rôle fédérateur qu’elle aurait pu jouer pour le franco-provençal.

Précisons que, au début du XIIIe siècle, les comtes de Savoie en virent à exercer leur pouvoir sur Genève au détriment de l'évêque. Puis Amédée VIII de Savoie (1383-1451) acquit le comté de Genève. Amédée VIII fut comte de Savoie (1391-1416), comte d’Aoste et de Maurienne (1391-1439), duc de Savoie (1416-1439), prince de Piémont (1418-1439), puis antipape sous le nom de Félix V (1439-1449) au temps du concile de Bâle (1431-1449).

3.3 La Réforme protestante

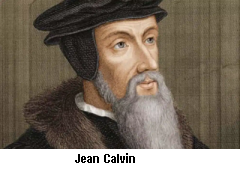

|

En 1535, la république de Genève devint la capitale de la Réforme et fut désignée comme «la Rome protestante». Jean Calvin s'y établit en 1536 et contribua à propager la langue française, jusqu'à sa mort en 1564. Calvin exerça une influence déterminante, en tant que président de la Compagnie des pasteurs, sur tous les aspects de la vie genevoise. La seigneurie de Genève devint une république dont les ordonnances ecclésiastiques de 1541, les édits civils et la Constitution de 1543 furent rédigés par Calvin. Des milliers de protestants en provenance de France et d'Italie fuyant les massacres y trouvèrent refuge et favorisèrent le français. De toute façon, les calvinistes ont toujours favorisé le français dans leur enseignement. Le parler genevois (franco-provençal) régressa au profit du français, mais dès 1536 une chanson en genevois fut écrite en raillerie contre les prêtres catholiques. En 1547, un second texte apparut contre les pasteurs calvinistes! |

En 1602, le duc de Savoie, Charles-Emmanuel ler, tenta une attaque contre la république Genève en escaladant les murs de la ville. Dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602, les Genevois imposèrent une défaite humiliante aux Savoyards. La victoire des Genevoix est encore aujourd'hui commémorée chaque année à l'occasion de la «fête de l'Escalade». D'ailleurs, le Cé qu'è lainô («Celui qui est là en haut») est devenu l'hymne du canton de Genève. Cet hymne fut composé par un auteur inconnu et fut rédigé en «patois genevois» (aujourd'hui disparu), une variété franco-provençale du savoyard. Ce fait témoigne que le genevois était encore couramment parlé à cette époque; il était souvent utilisé comme un moyen patriotique et anti-savoyard. Les Genevois s'allièrent aux Bernois et aux Fribourgeois afin de se défendre contre les Savoyards et les Français.

Après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685, une seconde vague de réfugiés huguenots déferla sur Genève, afin de fuir les exactions entreprises par le roi de France. Le XVIIIe siècle demeura une époque de grande prospérité économique. Les industries genevoises, les sociétés bancaires et commerciales devinrent florissantes, favorisant encore l'expansion du français et la régression du parler genevois. En 1703, le Conseil d'État sommait l’Audience de faire dorénavant leurs publications en français «et non en langue patoise». Deux célébrités du XVIIIe siècle contribuèrent encore au prestige du français: la présence de Voltaire en exil à Ferney (tout près de Genève) après 1758 et l'action de Jean-Jacques Rousseau, d'origine genevoise, en faveur de la tolérance et du culte de la nature soulevant les passions.

3.4 La Révolution française

|

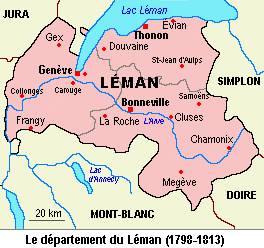

Genève connut une période de luttes intestines mettant aux prises les aristocrates et les bourgeois. Pour rétablir l'ordre, en juillet 1782, quelque 3000 Bernois, soutenus par la France et la Savoie, s'emparèrent de la ville de Genève. L'armée française acquit ainsi le contrôle de la cité. À la suite de la Révolution française, Genève fut annexée en 1798 par la France, qui l'intégra au département du Léman dont elle devint la préfecture régionale.

Ce département français fut formé après l'annexion de Genève et du pays de Gex, ainsi que d'une partie du département du Mont-Blanc. Son territoire correspondait à l'actuel canton suisse de Genève et à des portions des actuels départements français de l'Ain et de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, la région est partagée entre la France, avec le département de la Haute-Savoie, et la Suisse, avec notamment les cantons de Genève, de Vaud et du Valais. |

Le 15 avril 1798, le traité de Réunion incorpora Genève au territoire de la République française. L'histoire de Genève a retenu deux versions opposées de cette annexion: celle du représentant français (Félix Desportes) et celles des représentants genevois (Gédéon Flournoy, P. Gervais et J.-G. Butin):

|

Lettre au Directoire français, de la part de Félix Desportes, Genève est dans l'allégresse et le bonheur! Sa réunion à la République française a été unanimement prononcée hier à six heures du soir, par la Commission extraordinaire, à la suite du Conseil souverain qui s'était tenu dans la matinée. Une députation solennelle, précédée d'une foule de citoyens qui faisait retentir l'air des cris de «Vive la grande Nation [la France], vive le Directoire exécutif», est venue m'annoncer cette résolution. J'ai accepté, en votre nom, le vœu du peuple genevois. Les intrigues les plus criminelles et d'odieux complots avaient été ourdis pour faire manquer le Conseil souverain. [...] Après la tenue du Conseil souverain et sur la demande expresse des Genevois, j'ai fait entrer dans leurs murs une force armée, commandée par le général Girard, et composée simplement de douze cents hommes; elle a suffi pour comprimer la fureur des brigands, qui menaçaient d'égorger les amis de la France. [...] Je ne vous parlerai point, Citoyens Directeurs, du sentiment d'ivresse avec lequel nos braves défenseurs ont été reçus par leurs nouveaux concitoyens; tous leurs besoins ont été prévenus : chacun se faisait une fête de leur procurer des jouissances; on n'entendait de toutes parts que des chants qui rappellent les hauts faits des héros français; les liens de la plus antique fraternité semblaient unir tous les coeurs. Un accueil si flatteur, un attachement si vrai, nous prouvent, Citoyens Directeurs, combien le rameau genevois est digne de figurer dans le faisceau de la grande République. |

Lettre au Directoire français, Les citoyens de la République de Genève soussignés, pleins de confiance en la justice et la magnanimité du pouvoir exécutif, viennent lui faire connaître l'exacte vérité relativement à la manière dont la réunion de Genève à la grande nation a été opérée. Le citoyen Félix Desportes déclara, le 25 ventôse an 6 [15 mars 1798], à plusieurs citoyens et à quelques magistrats de Genève que le Directoire exécutif voulait la réunion de la République de Genève à la République française. Dès lors, il chercha à subjuguer, par la terreur, les personnes qu'il appelait auprès de lui et la Commission extraordinaire, que le Souverain [Conseil souverain] créa le 29 [19 mars], pour le salut des citoyens; il lui donna d'abord cinq jours pour se déterminer [...]. Le 26 germinal [15 avril], pendant que les citoyens étaient au Conseil souverain ou dans leurs maisons, le citoyen Desportes fit entrer de son propre mouvement et sans avoir prévenu les magistrats ni les citoyens, par trois portes de la ville, 1600 hommes de troupes françaises, qui se répandirent dans tous les quartiers et s'emparèrent de tous les postes; il fit investir la maison de ville d'infanterie, cavalerie et artillerie et accusa quelques citoyens de machinations, qui leur furent toujours étrangères. Dans ce moment-là, ni dans celui où les troupes entrèrent dans la ville, les citoyens ne poussèrent des cris de réunion ; ils ne prirent point la cocarde française ; ils portent la cocarde genevoise ; enfin, personne n'accompagna la députation qui fut chargée de faire connaître au citoyen Desportes le vote de la réunion ; nul cri de «Vive la République française!» ne fut entendu; la ville était dans un deuil profond. |

Genève resta occupée durant plus de quatorze ans et ne retrouva son indépendance qu'après la défaite des armées napoléoniennes en 1813. Au cours de cette époque, les Genevois recommencèrent à publier des textes en genevois, sur un registre patriotique et anti-français. Mais, conscients que Genève ne pouvait plus constituer un petit État isolé, les magistrats de la ville se tournèrent vers leurs alliés suisses en demandant l'entrée de leur république dans la Confédération helvétique.

3.5 Un canton suisse

En 1815, Genève devenait le 22e des cantons suisses et, en rejoignant la Confédération helvétique, obtenait du Congrès de Vienne quelque 10 kilomètres carrés gagnés sur la France (entre Versoix et Bossey) ainsi que 24 communes gagnées sur la Savoie. Cette expansion territoriale apporta de nouveaux francophones et fit encore reculer les «patois suisses» du franco-provençal.

En 1846, une révolution dirigée par James Fazy (1794-1878) renversa la gouvernement de la Restauration et adopta la Constitution qui régit encore le canton de Genève. Cette constitution ne contient aucune mention relativement à la langue et témoignait du statut du français comme langue officielle de facto. Au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Genève accueillit de nombreux réfugiés politiques, accentuant le caractère cosmopolite de la ville.

Depuis toujours, Genève entretenait une réputation de ville ouverte sur le monde en raison de ses activités commerciales, bancaires et religieuses. Cette vocation allait encore se développer, alors que Henry Dunant, un instigateur des premières conventions internationales sur les blessés de guerre et premier prix Nobel de l'histoire, créait en 1846 le Comité international de la Croix-Rouge. C'était la première institution internationale qui s'établissait dans le canton, qui fut aussitôt rejointe par de nombreuses institutions.

Considérée comme trait d'union non seulement entre le nord et le sud de l'Europe, mais aussi entre tous les pays du monde, Genève devint en 1919 le siège mondial de la Société des Nations, ce qui confirma son statut de ville internationale. En 1923, Genève accueillit le premier aéroport international de la Suisse. Après la Seconde Guerre mondiale, le siège européen de l'ONU et des dizaines d'organisations internationales s'installèrent à Genève, ce qui profitera au développement des affaires et du tourisme. La ville de Genève abrite aujourd'hui des établissements spécialisés en relations internationales, comme l'Institut des hautes études internationales, l'Institut international de Lancy, ainsi que la plus ancienne école internationale au monde, l'École internationale de Genève, contribuant ainsi à l'internationalisation du français concurrencé de plus en plus maintenant par l'anglais.

Le canton de Genève n'a jamais proclamé le français comme langue officielle, ni dans la Constitution du 25 mai 1847, ni dans aucune loi. Le français est donc la langue officielle de facto. Compte tenu du fort petit nombre de lois contenant des dispositions linguistiques, on peut affirmer que, de façon générale, le canton n'a d'autre politique linguistique que la non-intervention tout en pratiquant dans les faits une politique d'unilinguisme français.

4.1 La langue de l'État

Le Parlement cantonal n'utilise que le français, et les lois sont rédigées et promulguées dans cette langue. Dans les procès, la procédure judiciaire se déroule dans la seule langue officielle. La Loi de procédure civile du 10 avril 1988 (abrogée en 2011) précisait que «les parties procèdent en langue française»:

| Article 9 [abrogé]

Langue du procès Les parties procèdent en langue française. |

L'article 37e de la Loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 1942 énonçait que, pour faire partie d'un jury, il fallait connaître le français, mais la version de 2010 a fait disparaître cet article:

| Article 37e [abrogé]

Incapacités Ne peuvent siéger les personnes qu'une infirmité ou la méconnaissance de la langue française empêche de suivre les débats ou de participer aux délibérations. |

- L'état civil

L'Administration cantonale n'utilise que le français dans le cadre de son travail auprès de la population. L'article 2 de la Loi sur l’état civil du 19 décembre 1953 (en vigueur en 2025)expose que «les registres de l'état civil, les extraits et les communications doivent être rédigés en français»:

| Article 2 Langue usitée 1) Les registres de l’état civil, les extraits et les communications doivent être rédigés en français. 2) Les noms, prénoms et indications appartenant aux langues nationales sont transcrits tels quels en lettres latines. Ceux qui appartiennent à une langue étrangère sont transcrits aussi exactement que possible en lettres latines. 3) Sont réservées les dispositions des articles 43, alinéas 2 et 3, 43a et 139 de l’ordonnance fédérale. |

Tous les services cantonaux et municipaux sont donc offerts en français seulement.

- Le droit de cité genevois

Dans ce pays, le droit de cité détermine l'appartenance d'une personne à une commune, un canton ou à la fédération. Ce droit est lié au lieu d'origine d'un citoyen suisse et est transmis des parents aux enfants ou acquis par naturalisation. Il détermine les droits et les obligations politiques; il diffère de la notion de citoyenneté d'honneur, qui est accordée pour services rendus. La Loi sur le droit de cité genevois (2023) exige des connaissances orales et écrites en français:

| Article 21 Connaissances linguistiques 1) La personne requérante doit justifier de connaissances orales et écrites en français. Sont fixés par le droit fédéral le niveau requis, les critères d'évaluation et les cas dans lesquels la preuve des compétences linguistiques doit être fournie. 2) Le département refuse d'enregistrer la demande de naturalisation ordinaire lorsque l'attestation de langue n'est pas conforme aux exigences prévues par l'alinéa 1. 3) Le règlement fixe les modalités de contrôle des connaissances linguistiques acquises par la personne requérante. |

L'article 17 du Règlement d’application de la Loi sur le droit de cité genevois (2024) impose un niveau minimal de connaissances en français:

| Article 17 Évaluation des connaissances linguistiques 1) La personne requérante doit prouver qu'elle dispose du niveau minimal de connaissances en français visé à l'article 6 de l'ordonnance fédérale. 2) La personne requérante peut disposer d'une attestation des compétences linguistiques minimales en français, reconnue par le Secrétariat d'État aux migrations. 3) Est également considérée comme attestation des compétences linguistiques au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre d, de l'ordonnance fédérale la maturité gymnasiale ou fédérale effectuée dans une autre langue nationale et obtenue avec la moyenne en français. 4) En cas de scolarité obligatoire en filière bilingue, le taux d'enseignement en français doit être égal ou supérieur à 50% pour répondre à l'exigence de l'article 6, alinéa 2, lettre b, de l'ordonnance fédérale. |

L'article 6 de l'Ordonnance sur la nationalité suisse (2016-2019) traite de l'attestation des compétences linguistiques, ce qui implique des preuves sur les connaissances linguistiques.

En 1988, le Conseil d'État a adopté le Règlement relatif à l’usage de la forme féminine des noms de métier, de fonction, de grade ou de titre dans les actes officiels, ce qui démontrait la préoccupation du canton pour cet aspect de la langue française.

4.2 L'éducation

La scolarité est obligatoire à Genève dès l’âge de 6 ans, mais le Département de l'instruction publique encourage une inscription à l'école enfantine dès l'âge de quatre ans. Les deux premières années de l'école enfantine (1E - 2E) sont facultatives. L'école primaire est organisée en deux années de deux cycles élémentaires (1re enfantine - 2e primaire) et quatre années de cycle moyen (3e primaire - 6e primaire), ce qui totalise six années. Des établissements spécialisés proposent des conditions scolaires adaptées aux enfants en difficultés: troubles de l’ouïe ou de la vue, handicap physique, problèmes de développement de la personnalité ou de l’apprentissage. En 2024, l’école primaire genevoise comptait quelque 65 500 élèves.

En vertu du Règlement de l'enseignement primaire (1993-2025), les cours sont offerts en français, sauf pour les cours de langue étrangère (l'allemand pour les deux dernières années).

| Article 1-b Critères d’admission à la formation initiale Pour être admis à la formation professionnelle initiale, le candidat à la fonction de maître généraliste du degré primaire doit, cumulativement :

Article 42

4) L'évaluation des apprentissages de l'élève dans les disciplines fait l'objet, selon la discipline, d'appréciations ou de notes. |

Le Règlement de l'enseignement primaire (1993-2025) met en particulier l’accent sur la maîtrise de la langue orale et écrite

| Article 1 Buts de l’école 1) L'école primaire conduit l'enfant à l’acquisition et au développement des connaissances et des compétences traduites dans le plan d’études romand et ses spécificités cantonales. 2) L’école primaire met en particulier l’accent sur la maîtrise de la langue orale et écrite et de la culture mathématique et scientifique. Elle apprend à l'enfant à organiser son travail. Elle développe ses qualités d'intelligence et d'imagination, sa capacité de jugement, ses facultés créatrices, ses aptitudes physiques. Elle le sensibilise à la tolérance et au respect d'autrui. Elle encourage une ouverture sur le monde extérieur. 3) L’école primaire complète l’action éducative des parents. Article 11 Attributions du corps enseignant 1) Sous la responsabilité du directeur d'établissement scolaire, les membres du corps enseignant participent au fonctionnement de leur école. Attributions de l'enseignant titulaire de classe d'accueil 6) L'activité de l'enseignant titulaire de classe d'accueil s'adresse aux élèves allophones primo-arrivants. En tant que tel, il apporte prioritairement un soutien au développement des compétences langagières en français, tout en respectant et en soutenant la promotion de la langue et de la culture d'origine. Il assure, en fonction des besoins, l'enseignement des domaines disciplinaires du plan d’études romand et de ses spécificités cantonales. Il est chargé de l'instruction des élèves qui lui sont confiés et de la part éducative qui s'y rapporte. Son enseignement s'adresse à des groupes d'élèves restreints, d'âges et de niveaux différents. Il accomplit cette tâche en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l'école, l'autorité scolaire et les parents et contribue à la liaison entre la classe d'accueil et la classe ordinaire. |

L'article 100 de la Loi sur l’instruction publique (2015) prévoit des classes d'accueil pour les élèves allophones:

| Article 100 Classes d’accueil 1) Les classes d’accueil sont destinées aux jeunes gens allophones de 15 à 20 ans révolus qui poursuivent leur formation dans le degré secondaire II, général ou professionnel, dès la douzième année. 2) Elles ont pour but d’assurer l’acquisition du français, des connaissances générales et de faciliter l’insertion sociale et culturelle. |

L'article 15 de la Loi sur l’instruction publique (2015) énonce les cours de langues enseignées:

|

Article 15

|

- Les élèves allophones

La proportion d'élèves allophones à Genève est importante, environ 40 % en enseignement primaire. Dans certains quartiers, cette proportion peut atteindre plus de 47 % de la population scolaire, selon une étude de 2022 de l'Université de Genève, précise ce document de l'Université de Genève. Parmi les élèves allophones, une proportion significative est née à Genève, selon des recherches sur le sujet.

Dans une directive de 2023 de la part du Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, on y lit ceci:

| 2. Considérants La présence d'élèves allophones dans des classes ordinaires de l'enseignement secondaire II est à mettre en relation avec les éléments suivants :

|

L'article 26 de la Loi sur l’instruction publique (2015) accorde néanmoins la priorité sur des connaissances et des compétences suffisantes en français:

| Article 26 Élèves allophones Afin de permettre aux élèves allophones d’acquérir en priorité des connaissances et compétences suffisantes en français, le département délivre des prestations complémentaires d’enseignement dans cette discipline et prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que les cours complémentaires de français ou des classes d’accueil. |

- Les écoles privées

Le canton de Genève compte également quelque 200 écoles privées qui offrent un enseignement bilingue français-allemand, ou un enseignement donné seulement en anglais. Toutes les écoles proposent des programmes d'études linguistiques. Indépendamment de la préparation aux examens suisses reconnus de fin d'études secondaires (maturité), les jeunes peuvent se préparer aux examens d'État de français ou d'allemand, au Baccalauréat international et à l'entrée dans les universités britanniques et américaines. En 2024, on comptait environ 14 600 élèves dans le primaire et le secondaire II.

- L'enseignement supérieur

Celui-ci est également appelé «degré tertiaire de l'éducation», qui se divise principalement en deux domaines, celui des hautes écoles et celui de la formation professionnelle supérieure. Le domaine des hautes écoles comprend les Hautes Écoles spécialisées (HES) offrant des formations professionnelles de niveau universitaire dans les six domaines suivants: sciences de l'ingénieur, économie et services, design et arts, santé, travail social, musique. Les hautes écoles universitaires (universités cantonales et Écoles polytechniques fédérales) ainsi que les hautes écoles spécialisées et les écoles supérieures. L’Université de Genève regroupe sept facultés (sciences, médecine, lettres, sciences économiques et sociales, droit, théologie protestante ainsi que psychologie et sciences de l’éducation), un institut d'architecture et une école de traduction et d'interprétation. Il y a deux instituts universitaires affiliés: l'Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) et l'Institut universitaire d'études du développement (IUED). Les cours sont normalement dispensés en français, mais certains domaines spécialisés peuvent l'être en anglais.

Soulignons que, depuis 1901, le Conseil d'État, dans son Règlement relatif à la simplification de l'enseignement de la syntaxe française, a proposé de multiples mesures afin de faciliter l'apprentissage des règles de la langue française.

En décembre 2008, le canton de Genève adhérait à l'harmonisation inter-cantonale (voir la liste des cantons participants) en ce qui a trait à l'enseignement des langues étrangères, pour un total de trois:

| Article 4

Enseignement des langues 1) La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 5e année de scolarité et la deuxième au plus tard dès la 7e année, la durée des degrés scolaires étant conforme à ce qui est stipulé à l’article 6. L’une des deux langues étrangères est une deuxième langue nationale, et son enseignement inclut une dimension culturelle ; l’autre est l’anglais. Les compétences attendues dans ces deux langues au terme de l’école obligatoire sont de niveau équivalent. Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères.2) Une offre appropriée d’enseignement facultatif d’une troisième langue nationale est proposée durant la scolarité obligatoire. |

Tous les élèves doivent commencer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale et de l'anglais à l'école primaire, au plus tard en 3e et en 5e année scolaire (comptage basé sur neuf années de scolarité obligatoire); en incluant dans la scolarité obligatoire, comme prévu par l'accord intercantonal de 2007 (ou concordat Harmos),

4.3 Les médias

La plupart des grands journaux tels que La Tribune de Genève, Le Temps, La Côte, etc., sont en langue française. Cependant, comme Genève est une ville internationale, beaucoup de journaux étrangers en anglais, en allemand, en italien, en néerlandais, etc., sont disponibles dans la ville-centre (ou Genève-Ville).

Il existe plusieurs stations radiophoniques régionales diffusant en français, mais également de nombreuses stations étrangères en français (France, Luxembourg, Belgique, Monaco), en allemand (Suisse et Allemagne), en italien (Suisse et Italie), en anglais (Royaume-Uni, Suisse), etc. Mentionnons aussi la Radio suisse romande (Lausanne).

La TSR (Télévision suisse romande) dont le siège social est installé à Genève et diffuse des émissions en français dans toute la Suisse romande. La TSR diffuse quotidiennement près de 35 heures de programmes sur deux chaînes, TSR 1 et TSR 2. Elle diffuse des informations immédiates, des informations internationales, nationales et régionales, des découverts sur la culture, la science et la société et des émissions pour la jeunesse. En général, les Genevois sont friands des émissions radiotélévisées en français, qu'elles proviennent de Genève (Léman Bleu), de France (TF1, France2, France3, TV5 Monde, etc.), du Luxembourg (RTL9) ou de Monaco (Telemontecarlo).

![]()

La politique linguistique du canton de Genève reste relativement simple. Si ce n'était que de l'éducation, toute la politique se résumerait à la non-intervention. C'est seulement en matière d'éducation que le Département de l'instruction publique s'est empressé d'élaborer une politique pour les enfants allophones et des classes d'accueil destinés aux 40 % d'élèves étrangers.

Évidemment, il n'existe aucune politique concernant le «patois genevois» aujourd'hui disparu, sauf dans l'hymne national genevois. Dans les faits, le canton pratique une politique d'unilinguisme français. Cette attitude démontre que le canton de Genève ne connaît pas de réel problème linguistique.

Autres cantons francophones: Jura, Neuchâtel et Vaud.

|

| Accueil: ménagement linguistique dans le monde |