|

Canton des Grisons2) Données démolinguistiques |

|

Canton des Grisons2) Données démolinguistiques |

Plan de l'article

| 1 La population des Grisons 1.1 La population par région 1.2 Les langues officielles du canton 1.3 Les groupes de langues 1.4 L'ambiguïté des termes désignant les langues 1.5 Le trilinguisme grison 1.6 La répartition des langues selon la région 2 Les germanophones 3 Les italophones |

4 Les romanchophones 4.1 Une langue très régionalisée 4.2 La localisation des romanchophones 4.3 Les emprunts aux autres langues 4.4 Le rumantsch grischun 5 Les communes linguistiques 6 L'emploi des langues

|

Selon l'Office fédéral de la statistique, au 31 décembre 2022, le canton des Grisons comptait 202 538 habitants, soit 2,3 % de la population totale de la Suisse. Il est ainsi le 14e canton le plus peuplé; avec 29 hab./km², le canton a la densité de population la plus faible de Suisse. Les étrangers dans le canton comptent pour 18,8% de la population, ce qui signifie que 81,2% sont des «Suisses autochtones».

La population immigrante identifiée est originaire des pays suivants:

| Portugal | Allemagne | Italie | Autriche | Ukraine | Érythrée |

| 21,0 % | 18,7 % | 17,4 % | 3,5 % | 2,5 % | 2,4 % |

| Afghanistan | Roumanie | Hongrie | Turquie | Serbie | Espagne |

| 1,9 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,6 % |

1.1 La population par région

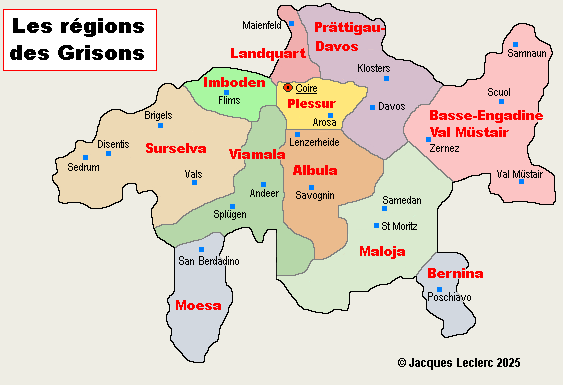

Parmi les 11 régions grisonnes, Plessur, qui abrite la capitale, représente presque le quart de la population (21,4%). Suivent Prättigau-Davos (12,9%), Landquart (12,8%), Imboden (10,7%) et Surselva (10,6%), puis Maloja (9,0%), Viamala (6,9%), Basse-Engadine/Val Müstair (4,4%), Moesa (4,4%), Albula (4,0%) et Bernina (2,2%).

|

|

Dans la région de Plessur, environ 35 400 personnes vivent à Coire (Chur, en allemand), la capitale, l’une des villes les plus anciennes de Suisse.

1.2 Les langues officielles du canton

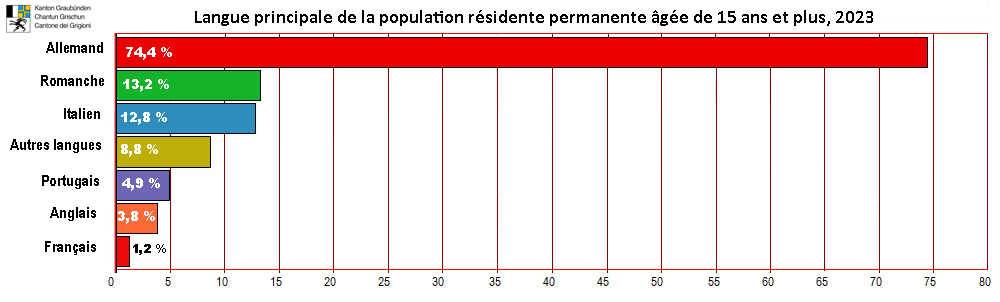

Trois langues officielles sont employées dans le canton des Grisons : l'allemand, l'italien et le romanche. Selon une enquête structurelle de 2023, l'allemand a été déclaré comme langue principale par 74,4 % des personnes interrogées; 13,2 %, le romanche; et 12,8 %, l'italien. Précisons dès le départ que les langues officielles sont les langues écrites standardisées de l'allemand, de l'italien et du romanche, car tous les locuteurs des Grisons parlent une variété locale plus ou moins différente de la forme officielle.

| Allemand | Romanche | Italien | Autres langues | Portugais | Anglais | Français |

| 149 820 | 26 580 | 25 775 | 17 720 | 9 867 | 7 652 | 2 416 |

| 74,4 % | 13,2 % | 12,8 % | 8,8 % | 4,9 % | 3,8 % | 1,2 % |

Avec une part de 4,9 %, le portugais est la quatrième langue principale la plus courante, suivie de l'anglais (3,8 %) et du français (1,2 %), lesquelles ne sont pas des langues officielles dans ce canton, bien que le français le soit au gouvernement fédéral. L'enquête structurelle annuelle de 2023 ne portait que sur les membres de la population résidente permanente âgés de 15 ans et plus, qui vivaient dans un ménage privé. L'échantillon des Grisons comprenait environ 5000 personnes (Suisse : au moins 200 000), de sorte que tous les résultats ont été fournis avec un «intervalle de confiance». Les répondants pouvaient également désigner plusieurs langues principales; jusqu'à trois réponses par personne ont été prises en compte, ce qui peut donner plus de 100%. On peut consulter une carte linguistique des parlers locaux en cliquant ici s.v.p.

1.3 Les groupes de langues

Rappelons que l’allemand et les variétés de suisse alémanique sont des langues germaniques et que l’italien ainsi que le romanche font partie des langues romanes.

- Les langues rhéto-romanes

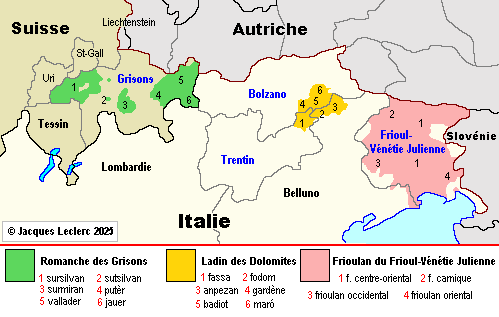

Cependant, le romanche appartient à un sous-groupe particulier parmi les langues romanes, c'est celui des langues rétho-romanes (voir la structure arborescente et la carte linguistique). Celles-ci comprennent trois langues distinctes:

En Italie, les locuteurs des variétés tant du ladin que du frioulan ont recours à l'italien standard pour communiquer entre eux. Quant aux Romanches des Grisons, aux prises eux aussi avec des variantes linguistiques (sursilvan, sutsilvan, surmiran, putèr, vallader ou jauer), sans compter les formes écrites également distinctes, ils utilisent l'allemand à la fois entre romanchophones et avec les deux autres communautés linguistiques. Même l'allemand des Grisons prend des formes locales différentes dans le parler suisse allemand (ou suisse alémanique), parfois suffisamment importantes pour réduire considérablement l'intercompréhension avec l'allemand standard, sinon l'annuler. |

|

- Le romanche, langue romane

La plupart des parlers romanches, comme pour toutes les langues rhéto-romanes, sont restés très proches de la langue ladine parlée dans le nord de l'Italie. Au-delà de cette apparente hétérogénéité, les cinq variétés de romanche demeurent néanmoins étroitement apparentées. Ainsi, comme dans la plupart des langues romanes, sauf en français, le mot latin gallina («poule» en français) a donné gaglina en sursilvan, giallina en vallader, gillina en putèr, gagligna en surmiran, gagliegna en sutsilvan et giaglina en rumantsch grischun (ou romanche unifié). Voici d'autres exemples illustrant la grande variabilité des parlers romanches:

| Français (latin populaire) | Sursilvan | Sutsilvan | Surmiran | Putèr | Vallader | Rumantsch grischun |

|---|---|---|---|---|---|---|

| œil (oculus) | egl | îl | îgl | ögl | ögl | egl |

| trois (tres) | trais | tres | treis | trais | trais | trais |

| neige (nivis) | neiv | nev | neiv | naiv | naiv | naiv |

| roue (rota) | roda | roda | roda | rouda | rouda | roda |

| fromage (formaticum*/caseus) | caschiel | caschiel | caschiel | chaschöl | chaschöl | chaschiel |

| maison (casa/mansio*) | casa | tgeasa | tgesa | chesa | chasa | chasa |

| chien (canis) | tgaun | tgàn | tgang | chaun | chan | chaun |

| jambe (gamba) | comba | tgomba | tgomma | chamma | chomma | chomma |

| chat (cattus) | gat | giat | giat | giat | giat | giat |

| tout (totus) | tut | tut | tot | tuot | tuot | tut |

| forme (forma) | fuorma | furma | furma | fuorma | fuorma | furma |

| je - moi (ego) | jeu | jou | ja | eau | eu | jau |

La plupart des mots romanches ont leur origine dans le latin classique, y compris fromage (< lat. caseus) et maison (< lat. casa), alors que le français a préféré le latin populaire: formaticum* > fromage, mansio* > maison. Autrement dit, les variétés romanches sont restées plus fidèles au latin classique que le français. Les parlers romanches sont néanmoins différents les uns les autres, surtout pour le sursilvan, comme on peut le constater avec cet extrait d'une fable de Lafontaine: «Le renard était encore une fois affamé.»

|

Le mot «renard» en latin était vulpis, ce qui a donné en français «goupil» tombé en désuétude par l'emprunt au francique Reginhart (> renard). En italien et en roumain, c'est vulpe, resté très proche du latin vulpis/vulpem.

Les exemples suivants reproduisent l'article 1 de la Constitution cantonale des Grisons, le français, le romanche (grison) et l'italien étant des versions officielles; les autres, de simples traductions:

| Romanche | Il chantun Grischun è in stadi da dretg liberal, democratic e social. |

| Français | Le canton des Grisons est un État de droit libéral, démocratique et social. |

| Catalan* | El cantó dels Grisons és un estat liberal, democràtic i social de dret. |

| Roumain* | Cantonul Grisonilor este un stat liberal, democrat și social de drept. |

| Espagnol* | El cantón de los Grisones es un estado liberal, democrático y social de derecho. |

| Portugais* | O Cantão de Grisões é um estado liberal, democrático e social, governado pelo Estado de Direito. |

| Italien | Il Cantone dei Grigioni è uno Stato di diritto fondato sulla libertà, sulla democrazia e sulla solidarietà sociale. |

On peut constater que la version catalane est, avec le français et le roumain, la plus proche du romanche, mais les différences avec l'espagnol, le portugais et l'italien sont peu importantes.

1.4 L'ambiguïté des termes désignant les langues

En résumé, lorsqu'on parle de l'allemand, de l'italien ou du romanche dans les Grisons, on peut comprendre deux catégories de langues :

1) soit l'allemand standard oral et écrit, l'italien standard oral et écrit, le romanche écrit appelé le rumantsch grischun («romanche grison»);

2) soit le suisse allemand; l'italien dialectal ou régional; l'une des cinq variétés locales reconnues du romanche et appelées «idiomes».

Par conséquent, les termes allemand, italien et romanche peuvent désigner autant l'ensemble des parlers locaux que la langue standard, en l'absence de tout contexte. Lorsqu'on parle de l'allemand des Grisons, il peut s'agir de l'allemand standard, de l'allemand régional (Bündnerdeutsch, Walserdeutsch ou Bairishdeutsch) ou plus souvent du suisse allemand, puisqu'on ne fait pas nécessairement la distinction entre les formes possibles de ce qu'on croit être l'allemand; la plupart du temps, le terme «allemand» fait référence au suisse allemand et non à l'allemand standard ou «allemand d'Allemagne». Lorsqu'on lit dans les journaux que «l’allemand est la langue maternelle de la majorité des habitants des Grisons», il faut comprendre que les germanophones écrivent en allemand standard, mais parlent le suisse allemand comme langue maternelle, sauf dans les communications formelles où ils ont recours à l'allemand standard qu'ils ont appris à l'école.

C'est relativement similaire avec l'italien, qui peut désigner aussi bien «l'italien d'Italie» qu'on apprend à l'école que l'italien des Grisons ou l'un des parlers locaux du village qu'on appelle dialetto. Quant au mot romanche, le terme recouvre toutes les variantes locales de la langue comme la forme unifiée du romanche, le rumantsch grischun (le «romanche grison»).

Bref, quand on mentionne qu'il se parle trois langues dans les Grisons — allemand, italien et romanche —, il faut aussi penser qu'en réalité on fait référence à l'une ou l'autre des nombreuses variantes de ces mêmes langues. D'une façon ou d'une autre, tous les Grisons adultes sont bilingues, ils écrivent et parlent une langue officielle standard dans les relations formelles, ainsi que, dans la vie quotidienne, un parler local ou, particulièrement chez les Romanches, une autre langue officielle dans la vie quotidienne.

1.5 Le trilinguisme grison

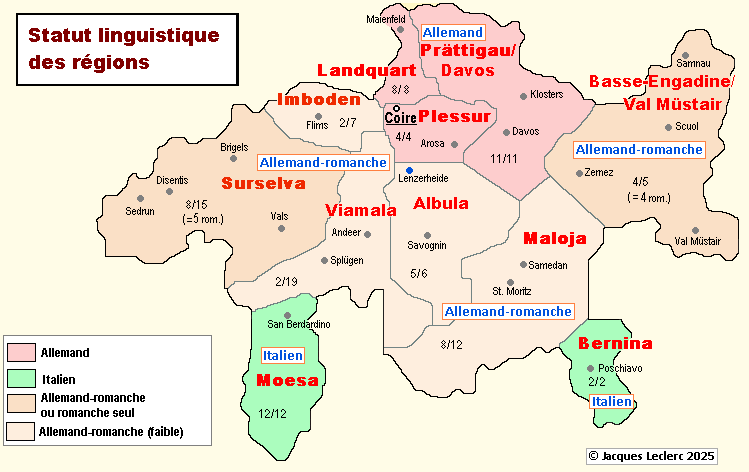

De plus, le trilinguisme cantonal ne s'applique pas uniformément dans l'ensemble du territoire, tout dépend du statut linguistique des régions et des communes (municipalités). Comme on le verra plus loin, il existe des municipalités unilingues (allemandes, romanches ou italiennes), des municipalités bilingues (allemandes-romanches) et une municipalité trilingue. Comme le canton est situé dans les hautes montagnes des Alpes avec de profondes vallées, les localités sont parfois éloignées les unes des autres, ce qui accentue la variabilité des langues parlées.

Ce trilinguisme des Grisons est un héritage du Moyen Âge, car avant 1800 le romanche prédominait comme langue parlée, sauf dans les vallées méridionales (Mesolcina, Calanca, Bregaglia et Poschiavo), qui employaient des variétés du lombard. Par la suite, la modernisation de l'économie et de la société favorisa un déplacement rapide des frontières linguistiques, de sorte que, vers 1860, le suisse allemand devint la langue maternelle de la majorité de la population grisonne.

1.6 La répartition des langues selon la région

|

Lorsqu'on consulte la carte ci-contre, on constate que les régions unilingues concernent l'italien (Moesa et Bernina) et l'allemand (Ladquart, Prättigau/Davos et Plessur).

Les cinq régions bilingues se rapportent au romanche: l'allemand et le romanche (Surselva, Imboden, Basse-Engadine/Val Müstair), ainsi que l'allemand, le romanche et l'italien (Albula et Maloja). Le canton compte de hauts sommets, dont certains au sud ont des cols et de profondes vallées, ce qui lui donne son caractère compartimenté. Au point de vue linguistique, le canton des Grisons se démarque des autres cantons suisses en raison de son plurilinguisme enchevêtré, notamment dans les cinq régions bilingues. Autrement dit, la carte ci-contre pourrait laisser croire que les locuteurs occupent entièrement leur région d'appartenance. Avec une densité de population de 28 personnes par km², les espaces inhabités sont la norme. En raison des distances plus ou moins importantes entre les localités, les langues parlées ont dans le passé évolué de manière différente. Par exemple, il est difficile à un locuteur du romanche sursilvan dans la région de Surselva de comprendre le putèr parlé en Basse-Engadine. |

La carte linguistique ci-dessous permet de préciser la répartition des langues en usage dans la plupart des régions.

|

|

La Surselva

compte trois zones distinctes: les agglomération des communes d'Obersaxen

Mundau et de Vals sont des zones germanophones, le reste étant

dédiée au romanche sursilvan (n° 5). La région d'Imboden comprend également trois zones: le romanche sursilvan (n° 5), le romanche sutsilvan (n° 4) et l'allemand. La Viamala est divisée entre le sutsilvan (n° 4), le surmiran (n° 3) et l'allemand. L'Albula présente aussi un territoire fragmenté entre l'allemand au nord et au sud, le romanche puter (n° 2) et le romanche surmiran (n° 3). La Majola compte une zone du romanche puter (n° 2) et une zone italienne. La Basse-Engadine/Val Müstair ne compte que deux zones avec le romanche vallader (n° 1) et l'allemand bavarois. |

Finalement, les seules régions unilingues sont les suivantes:

- pour l'allemand, le Landquart, le Plessur, le Plättigau-Davos;

- pour l'italien, la Moesa et la Bernina.

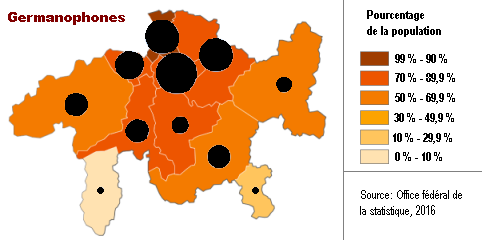

Les germanophones sont les locuteurs les plus nombreux dans le canton des Grisons, avec plus de 150 688 personnes (74,4 %). Ils habitent dans presque toutes les régions, sauf Moea, Bernina et la partie septentrionale de la Maloja. Comme partout en Suisse alémanique, les germanophones parlent l'allemand des Grisons.

2.1 Les variétés linguistiques

|

|

En fait, les germanophones n'emploient pas, dans la vie de tous les jours, l'allemand standard, mais au moins l'une des trois grandes variétés linguistiques suivantes: le Bündnerdeutsch, le Walserdeutsch et le Bairishdeutsch,

tous englobant le suisse allemand (Schweizerdeutsch).

Le Walserdeutsch (ou haut valaisan), n° 1, est utilisé principalement dans les régions de Prättigau-Davos, de Plessur et de Surselva. Il faut se rappeler qu'une grande partie des Grisons a été peuplée par des immigrants venus du Valais à la fin du Moyen Âge. Ils se sont déplacés principalement vers des zones plus élevées qui n'étaient pas habitées en permanence par la population locale de langue romanche. Les origines valaisannes se retrouvent encore aujourd'hui dans le parler des Walser. Quiconque parle le Walserdeutsch est un Walser. |

Le terme de Bündnerdeutsch (n° 2) est souvent employé sans distinction pour décrire les variétés dialectales du suisse allemand (ou Schweizerdeutsch), mais les locuteurs du Bündnerdeutsch désignent leur langue comme étant le "Dialekte des Churer Rheintals", c'est-à-dire «le dialecte rhénan de la vallée de Coire», celui parlé dans la capitale. C'est une variété du suisse allemand parlé dans les régions de Plessur (incluant Coire) et de Landquart, mais aussi dans la Sulselva méridionale. Linguistiquement, il s'agit d'une forme du haut alémanique influencé par l'alémanique du lac de Constance. Le terme englobe souvent aussi la variété que parlent les Romanches lorsqu'ils utilisent «l'allemand», plus précisément le suisse allemand.

Le Bairishdeutsch (ou bavarois tyrolien), n° 3, est aussi appelé «bavarois du Sud» ou suisse allemand de Samnaun (en allemand: Samnauner Tirolerisch). Si le terme «bavarois» fait référence à l’État fédéral de Bavière et à tout ce qui lui est associé, dont la langue, le nom «Samnaun» est une municipalité dans la région de Basse-Engadine/Val Müstair. Linguistiquement, cette variété du suisse allemand est parlée, du fait de sa proximité avec le Tyrol autrichien, dans la seule commune de Samnaun de la Suisse alémanique à utiliser traditionnellement un parler bavarois.

2.2 Le suisse alémanique

Tous les germanophones des Grisons parlent finalement le suisse allemand ou suisse alémanique (Schweizerdeutsch). Si tous les locuteurs peuvent affirmer parler le Schweizerdeutsch, certains s'identifient aussi aux trois variétés précédentes, lesquelles sont toutes considérées comme du suisse allemand. Par ailleurs, le suisse allemand peut varier d'un canton à l'autre, sinon d'une localité à l'autre, parfois à la limite de l'intercompréhension si une localité est relativement éloignée d'une autre.

La distance linguistique entre l’allemand et les variantes du suisse allemand peut être est considérable, de sorte qu'une très bonne connaissance de l’allemand n'assure aucunement la compréhension de l’une ou de l’autre forme du suisse alémanique. Ainsi, même les individus originaires d’Allemagne et établis en Suisse pour des motifs professionnels doivent suivre des cours pour acquérir une maîtrise du suisse allemand local. On peut consulter une liste de mots différents en suisse allemand et en allemand standard en cliquant ici s.v.vp.

Tout Suisse francophone ou italophone qui maîtrise l'allemand standard ne peut pas davantage communiquer dans cette langue avec les germanophones alémaniques unilingues de Coire, de Zurich ou de Saint-Gall, alors qu'il lui est possible de le faire en Allemagne. L'usage de l'allemand standard est perçu dans les Grisons germanophones comme artificiel et prétentieux. Dans les cantons bilingues comme Fribourg et le Valais, le suisse alémanique cause des maux de tête aux communautés francophones qui ont appris l'allemand, car ils se heurtent au suisse alémanique avec leurs compatriotes.

Les germanophones des Grisons sont peu bilingues, sauf entre l'alémanique et l'allemand standard. Quand ils le sont, ils apprennent l'italien, rarement le romanche. On peut consulter une carte linguistique plus complète des parlers locaux dans le canton des Grisons en cliquant ici s.v.p.

- le parler local (différent selon les vallées et inintelligible pour un italophone d'Italie);

- l’italien régional (celui des Grisons et du Tessin);

- l’italien standard (celui d’Italie).

3.1 La langue maternelle

La langue maternelle de la majorité des Suisses italophones (environ 81 %) est un «dialecte local», non l’italien standard. Si les personnes âgées de plus de 40 ans parlent couramment leur parler local, les plus jeunes parlent également un italien régional

ou «italien grison», qu’ils considèrent comme de l’italien standard.

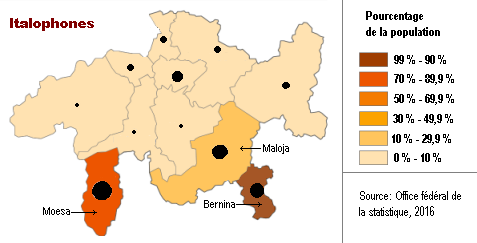

| Rappelons que c’est l'italien standard qui est l'une des trois langues officielles du canton des Grisons; c'est celui qui est appris à l’école. Les italophones des Grisons habitent surtout la région de la Moesa, le sud-est de la région de la Majola et la région de la Bernina. Ces trois régions qui composent les Grisons italiens sont séparées du reste des Grisons par les Alpes lépontines et les Alpes rhétiques, qui atteignent leur altitude maximale avec le Piz Palü (3905 mètres) dans le massif de la Bernina; les montagnes isolent les vallées du reste du canton, mais aussi les villages entre eux. En raison de leur isolement et du manque de possibilités économiques, l'émigration a toujours constitué un problème sérieux, et même aujourd'hui, plus de la moitié de la population italo-grisonne vit et travaille en dehors de sa région d'origine.

Les quatre vallées (ou Valli) du sud des Grisons, où l’on parle italien, sont appelées "Grigioni italiano". Il s'agit de la Mesolcina (italien: Val Mesolcina), de la Calanca (italien: Val Calanca), du Bergell (italien : Val Bregaglia) et du Puschlav (italien: Val Poschiavo). Elles se caractérisent par une fragmentation linguistique prononcée et par une grande variété de parlers italiens locaux. |

Effectivement, dans les vallées de la Mesolcina et de la Calanda, c'est la variété tessinoise de l'italien qui est parlée, donc celle du canton du Tessin voisin. Les locuteurs de la vallée de la Bregaglia parlent la variété valtelinoise (celle de la Valteline en Italie), alors que ceux de la vallée du Poschiavo s'expriment dans la variété "pus-ciavin" (ou poschiavo), une variante du lombard, lequel est parlé principalement en Lombardie, dans la partie orientale du Piémont et dans la partie occidentale du Trentin. Enfin, comme pour le suisse allemand, le tessinois, le valtelinois et le poschiavo sont parlés avec des différences plus ou moins prononcées selon les localités. Les Grisons appellent "i dialetti d'Italia"; ils sont très variés et souvent difficiles à comprendre, même pour les italophones d'Italie. Toutefois, comme le suisse allemand, ils ne sont généralement employés qu’à l’oral. On peut consulter une carte linguistique plus complète des parlers locaux dans le canton des Grisons en cliquant ici s.v.p.

|

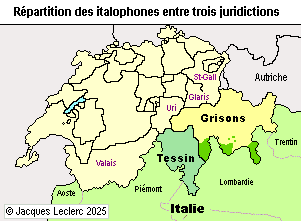

C'est au niveau lexical que l'italien standard et l'italien grison diffèrent le plus. Dans certains cas, des mots qui ont une certaine signification en Italie ont un sens totalement différent au-delà de la frontière. Dans d'autres cas, ce qui surprend dans l'italien des Grisons, c'est l'emploi de mots qui n'existent tout simplement pas en italien standard : il peut s'agir habituellement d'emprunts à d'autres langues ou d'une italianisation du parler local. On peut affirmer que les Grisons italiens constituent une aire linguistique fragmentée linguistiquement et politiquement en trois juridictions: le canton des Grisons, le canton du Tessin et la République italienne. De plus, la zone italienne des Grisons est coincée entre deux mondes: au sud, celui de l'italien en Italie et au nord celui en Suisse alémanique, qui parle allemand et romanche. En revanche, du point de vue des Italiens, ces territoires sont une ramification de l’italianité au-delà de la frontière de l’État italien, presque une bande de terre à la limite septentrionale de la Lombardie. |

3.2 Une aire linguistique fragmentée

|

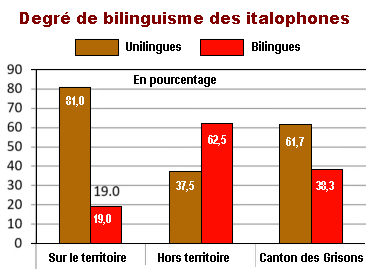

De plus, la majorité des italophones des Grisons se déclarent unilingues (81,0%) sur leur territoire contre 19% de bilingues, mais ils sont forcément plus bilingues lorsqu'ils résident ailleurs dans le canton (62,5%), la moyenne

d'unilinguisme étant de 61,7% dans tout le canton; quand ils sont bilingues, les

italophones apprennent généralement le suisse allemand, plus rarement l'allemand standard et encore moins le romanche. En général, les italophones maîtrisent l'allemand moins bien que les Romanches. Enfin, si un peu plus de la moitié des italophones vit dans une zone non italophone dans le canton des Grisons, l'immigration, principalement en provenance d’Italie, contribue à renforcer la situation de leur langue. Bien sûr, la proximité de 60 millions d'Italiens au-delà de leur frontière méridionale ne peut que contribuer à sécuriser les Grisons italophones. On peut consulter une carte linguistique plus complète des parlers locaux dans le canton des Grisons en cliquant ici s.v.p. De plus, on trouvera la liste des communes italiennes des Grisons en cliquant ici s.v.p. |

| Les locuteurs du romanche forment 13,2 % de la population, soit environ 25 900 locuteurs dans les Grisons, mais plus de 35 000 dans toute la Suisse. En se référant uniquement aux statistiques, le romanche ne serait que la 10e langue parlée en Suisse, après les trois autres langues nationales (allemand, français et italien), mais aussi le portugais, l'albanais, l'espagnol, le serbe, l’albanais, l’anglais, le turc. Contrairement qui résident dans une grande partie des Grisons, les Romanches sont concentrés dans les régions de Surselva et de Basse-Engadine/Val Müstair, avec quelques ilots dans l'Albula et le Viamala.

La langue romanche connaît dans le canton cinq grandes variétés régionales: le sursilvan, le sutsilvan, le surmiran, le putèr, le vallader, auxquels on peut ajouter le jauer, une variante du vallader. En fait, les locuteurs n'emploient que rarement le terme de «romanche» ("rumantsch", en romanche) pour désigner leur langue, c'est plutôt Platt ou «patois» ou encore Dialekt (allemand) ou dialect (romanche) auxquels tout locuteur s'identifie. |

4.1 Une langue très régionalisée

En romanche, pour désigner ce que les Allemands appellent habituellement regionale Schreibformen («écritures régionales»), regionale Standarte («profil régional») ou Regionalformen («forme régionale»), on emploie plutôt idiom («idiome») ou de façon plus technique furmas regiunalas («formes régionales) ou rumantschs regiunalas («romanches régionaux»). On trouvera la liste des communes romanches des Grisons en cliquant ici s.v.p.

|

|

Bref, le romanche est toujours une langue régionalisée ou très localisée. Lorsqu'un locuteur se reconnaît comme romanchophone, il se réfère à la forme particulière parlée dans son village: il existe donc une profusion de parlers villageois. La structure de chacun demeure invariable d'un parler à l'autre, mais des divergences, surtout phonétiques et lexicales, marquent chacun des parlers. Bien que la capitale des Grisons, Coire, soit située dans l'aire allemande, c'est la municipalité qui compte le plus grand nombre de locuteurs de cette langue (3500 locuteurs ou 10% des romanchophones). La ville de Coire (32 000 habitants) abrite aussi 4600 italophones.

En fait, Coire, Zurich, Berne et d’autres villes constituent les plus grandes

communautés romanches. La carte de gauche montre cinq aires linguistiques où sont parlées les principales variétés de romanche. Cependant, chacune de ces variétés est composée d'un plus ou moins grand nombre de sous-variétés locales. Par exemple, s'il y a 10 villages où est parlé le sursilvan, il y aurait le même nombre de formes distinctes dans les villages. Il est difficile de comptabiliser le nombre des locuteurs de chacune des variétés linguistiques, mais des statistiques de 2000 dénombraient ce qui suit:

|

En fait, ces aires linguistiques sont des zones romanches «traditionnelles», elles ne sont pas totalement romanchophones, car elles sont toutes en contact avec le suisse alémanique.

Les zones où les locuteurs du romanche sont plus concentrés résident dans le Sulselva avec le sulsilvan et la Basse-Engadine/Val Müstair avec le vallader et le jauer. Les aires linguistiques du sutsilvan, du surmiran et du putèr sont plus ou moins des zones bilingues avec l'allemand, en fait généralement le suisse allemand. Cependant, le territoire romanche est très fragmenté et discontinu. Cette discontinuité géographique correspond à une diversification linguistique en au moins cinq grandes variétés locales. Les graphies de ces variantes (traditionnellement appelées idiomes) sont immédiatement reconnaissables, et le degré d’intercompréhension entre ces idiomes est variable, selon l'idiome de départ.

4.2 La localisation des romanchophones

La plupart des Romanches habitent le canton des Grisons. En effet, 51,6% des locuteurs du romanche (romanchophones) vivent dans leur région linguistique d'origine et 25,5% dans les autres régions linguistiques du canton des Grisons, pour un total de 27 038 locuteurs, soit 77% des romanchophones de toute la Suisse.

En dehors du canton des Grisons, quelques rares localités ont une proportion de romanchophones supérieure à 0,3%: Sargans (0,4%), Werdenberg (0,3%) et Zurich (0,3%). En nombres absolus, la ville de Zurich (canton de Zurich) abrite le plus grand nombre de romanchophones à l'extérieur des Grisons, avec 990 locuteurs. Le tableau qui suit présente la répartition des romanchophones dans les quatre zones linguistiques du pays:

Source: Recensement fédéral de la population (OFS) |

Bref, près de la moitié des locuteurs du romanche vivent hors de leur région linguistique et près d'un quart, hors du canton des Grisons. De plus, à l‘intérieur du canton des Grisons, nous pouvons distinguer trois types de régions dans l'emploi des langues :

- la ville de Coire, la capitale cantonale, où le suisse allemand prédomine;

- les régions touristiques (Engadine, Davos, Arosa, Flims), où l'emploi de diverses langues est courant, notamment avec l'allemand, l'italien, l'anglais et le français;

- les régions plus rurales, où l‘usage du romanche et de l'italien régional est encore très répandu.

On peut consulter une carte linguistique plus complète des parlers locaux dans le canton des Grisons en cliquant ici s.v.p.

4.3 Les emprunts aux autres langues

Comme on peut s'y attendre, les emprunts à l'allemand ou au suisse allemand sont relativement nombreux en romanche. Voici quelques emprunts germaniques (allemands) constatés dans le Rumantsch Grischun:

| Rumantsch Grischun | Origine allemande | Équivalent français |

| burdi | Bürde | fardeau |

| malegiar | malen + IDIARE | peindre |

| pur | Bauer; Puur | paysan |

| resti | Rüstung | vêtement |

| lajegiar | lauern | guetter; viser |

| latta | latte (Holz~) | latte |

| giavischar | wünschen | souhaiter |

| guaud | Wald | forêt |

| fibla | Fibel | abécédaire |

| crida | Kreide | craie |

| griffel | Griffel | crayon d’ardoise |

| magher | magher | maigre |

| batlegiar | betteln + IDIARE | mendier |

| cria | Krug | cruche |

Source: Clau Solèr

Les emprunts de l’italien existent plutôt dans les variétés vallader et putèr, les deux idiomes de l’Engadine en contact avec le territoire italien. À cause de leur parenté linguistique avec l'italien, ces emprunts sont difficiles à identifier (ils pourraient être du romanche) et ensuite ils s’intègrent facilement au romanche. Beaucoup d’études sont consacrées aux emprunts, aux interférences, aux calques et autres phénomènes de contact.

4.4 Le rumantsch grischun

|

Le rumantsch grischun (ou romanche grison) fut créé en 1982 par la Ligue romanche; il correspond à une norme écrite unifiée pour les cinq variétés romanches. C'est une forme linguistique standardisée et fortement conservatrice, qui évite tout emprunt germanique possible. Cette «langue de synthèse» n'est employée essentiellement que comme «langue de chancellerie», c’est-à-dire par les autorités fédérales ou cantonales lorsque l’absence d’une version commune aurait eu pour conséquence l’absence de toute forme de romanche. Dans les communes ou les municipalités, on a recours aux «idiomes» locaux. |

Ces «idiomes» (terme officiel employé) ou variétés de romanche ont emprunté, pendant leur contact de plusieurs siècles, des objets et des techniques, et avec eux la désignation des termes allemands ou italiens. Certains «spécialistes» ont proposé pendant la première phase puriste du «romanche grison», soit autour de 1900, des «remplacements», mais ils n'ont presque jamais suffi à exprimer le sens précis de ces mots dans la langue courante. La langue soignée, l'équivalent de la langue écrite, les évite aussi. C’est la raison pour laquelle on ne peut guère se passer d’employer, par exemple, aber, schon, halt, eba (eben), zuar (zwar) et d’autres qui ne correspondent plus complètement à la sémantique qu’ils ont en allemand. Le romanche grison n'a pas été chaleureusement accueilli par la population. De nombreux habitants des Grisons craignent qu'une langue artificielle ne devienne «le fossoyeur du romanche».

- Le rôle du Parlement cantonal

En août 2003, le Parlement cantonal des Grisons a décidé que le romanche grison (rumantsch grischun) serait introduit comme langue écrite dans toutes les écoles romanches et que les nouveaux ouvrages pédagogiques destinés aux écoles romanches seraient publiés uniquement en romanche grison. Jusqu’alors, tous les ouvrages pédagogiques étaient publiés dans les cinq variétés traditionnelles. Cette mesure de choisir le romanche grison permet de réaliser des économies dans la production de manuels scolaires. Cependant, en particulier dans les régions fortement germanisées où le parler local est sensiblement différent, un tel procédé affaiblit encore davantage la situation du romanche, puisque les enfants doivent de facto apprendre «un deuxième romanche» qui leur est étranger. Une période transitoire de vingt ans s'applique pour la mise en œuvre de la décision parlementaire. Toutefois, selon la situation juridique actuelle, aucune municipalité ne peut être obligée d'introduire ultérieurement le rumantsch grischun dans les écoles, mais l'approvisionnement en matériel pédagogique adapté dans ces langues deviendra de plus en plus difficile.

Avec les années, la Ligue romanche ("Lia Rumantscha"), fondée en 1919 (avec siège à Coire), a perdu un peu de sa crédibilité du fait que ses orientations se sont éloignées des besoins concrets des locuteurs. L'introduction du rumantsch grischun a mécontenté les populations dans les régions montagnardes où les parlers locaux, ce qu'on appelle les idiomes, ont survécu pourtant durant des siècles. Ces populations considèrent que le romanche grison a été construit artificiellement et qu'il ne pourra remplacer l'allemand comme langue véhiculaire. Mais surtout, les locuteurs des parlers locaux craignent de voir disparaître leur idiome particulier auquel ils tiennent. De plus, les parents craignent que les enfants ne soient surchargés de travail à l'école: non seulement ils doivent déjà apprendre le suisse allemand et l'allemand, mais en plus deux formes de romanche. Sans parler de l'anglais ou du français...

- Les idiomes en voie d'extinction?

Depuis de nombreuses décennies, on parle du romanche ou de ces idiomes comme une langue en voie d'extinction. Effectivement, le nombre des locuteurs du romanche baisse de décennie en décennie. En 1970, le romanche était la première langue de 23 % des citoyens suisses dans les Grisons, alors qu’en 2000 ils n’étaient plus que 14 %, et 13,2 % en 2024. Selon l’Atlas des langues en danger de l’UNESCO, le romanche est une langue en voie de disparition. Alors que dans la première moitié du XIXe siècle la majorité de la population grisonne parlait le romanche, aujourd'hui, seulement un cinquième environ le parle. Dans toute la Suisse, quelque 60 000 personnes parlent encore cette langue. Le romanche est employé entre 27 000 et 40 000 personnes comme langue principale, ce qui correspond à environ 0,5% de la population suisse, mais entre 10% et 21% de celle des Grisons.

Statistiques des langues dans le canton des Grisons de 1880 à 2000

| 1880 | 1980 | 1990 | 1990 | 2000 | 2000 | |

| Langue maternelle | Langue maternelle | Langue la mieux maîtrisée | Langue régulièrement parlées en famille |

Langue la mieux maîtrisée | Langue régulièrement parlées en famille | |

| Allemand | 43 664 (46,0%) |

98 645 (59,9%) |

113 611 (65,3%) |

144 439 (83,1%) |

127 755 (68,3%) |

157 827 (84,4%) |

| Romanche | 37 794 (39,8%) |

36 017 (21,9%) |

29 679 (17,0%) |

41 067 (23,6%) |

27 038 (14,5%) |

40 168 (21,5%) |

| Italien | 12 976 (13,7%) |

22 199 (13,5%) |

19 190 (11,0%) |

39 089 (22,5%) |

19 106 (10,2%) |

42 901 (22,9%) |

| Autres | 557 (0,6%) |

7 780 (4,7%) |

11 410 (6,6%) |

- | 13 159 (7,0%) |

- |

| Total | 94 991 (100%) |

164 641 (100%) |

173 890 (100%) |

- | 187 058 (100% |

- |

Selon leurs propres déclarations, quelque 100 000 personnes en Suisse pourraient comprendre la langue romanche. C'est une fait que de plus en plus de petites langues meurent ou sont en voie de disparition, mais le romanche est toujours vivant chez les personnes qui le parlent, et elles le parlent quotidiennement. Néanmoins, il est clair que la langue romanche vit une période extrêmement difficile, dans la mesure où elle perd progressivement du terrain face aux deux autres langues du canton, l'allemand et l'italien. La population romanche diminue régulièrement et l’on peut prévoir que dans quelques dizaines d’années, seuls les vieillards s’exprimeront encore dans cette langue perdue définitivement pour l’humanité.

La première raison pour laquelle le romanche serait menacé réside dans la fragmentation de la langue : en raison de l'isolement des vallées, de nombreuses variétés linguistiques ont pu évoluer, sans oublier les cinq langues écrites régionales différentes, ce qui rend difficile la préservation de la langue. C'est ainsi qu'en 1982 une langue écrite commune a été artificiellement développée, le rumantsch grischun, mais cette langue artificielle qui était destinée à assurer la survie du romanche est aujourd'hui très controversée.

Une autre raison est d'ordre géographique. Le romanche est parlé surtout dans les régions alpines isolées les unes des autres. Les romanchophones trouvent peu d'interlocuteurs dans leur entourage, alors que le suisse allemand prédomine. De plus, les possibilités d’emploi sont rares dans ces montagnes. Résultat : les jeunes partent pour la Suisse alémanique ou la Suisse romande et, là, ils s'assimilent.

À l’inverse, les immigrants suisses alémaniques n’ont pas besoin d’apprendre le romanche pour s’intégrer dans les villages romanches. Tout Romanche peut s'exprimer en suisse alémanique et généralement en allemand standard. Seuls les très jeunes enfants sont unilingues romanche, et pas pour longtemps!

Au sein de l’administration cantonale, la responsabilité des langues cantonales et officielles est organisée de manière décentralisée. Cela signifie que ce sont les communes qui sont chargées de réglementer les langues en usage sur leur territoire. Comme il y a 100 communes (ou 101 selon les sources), il existe donc 100 politiques linguistiques, mais certaines communes unilingues allemandes peuvent avoir des adaptations particulières si elles abritent des minorités romanches.

|

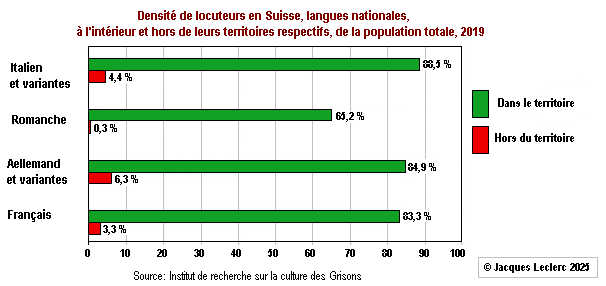

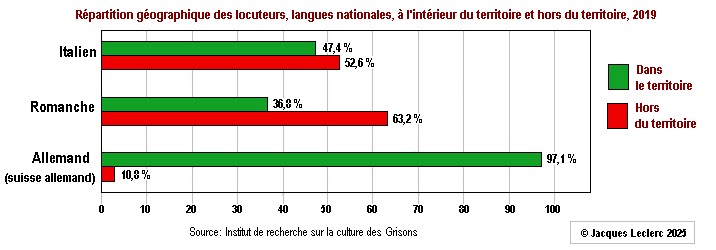

Il faut donc considérer la répartition territoriale des locuteurs, un aspect pertinent tant pour la conformation géographique et démographique des régions que pour le principe de territorialité qui caractérise la gestion politique des langues en Suisse. Le tableau ci-contre illustre la densité des locuteurs résidant à l'intérieur et hors de leurs territoires linguistiques respectifs pour les langues nationales (y compris le français). Chaque langue nationale — allemand, français, italien et romance — est majoritaire sur son territoire et clairement minoritaire à l’extérieur. L'italien présente le degré de dominance le plus élevé (88,5%). En revanche, le romanche a une densité de locuteurs beaucoup plus faible (65,2 %) sur son propre territoire que l'italien et d'autres langues. L'allemand (84,9 %) et le français en Suisse romande (83,3%) ont aussi des degrés de dominance très élevés. |

Bref, seul le romanche connaît un degré de densité de locuteurs plus faibles. Cette situation est due non seulement à la fragmentation territoriale du romanche, mais aussi à d'autres facteurs, comme la germanisation progressive, qui a fait que la séparation entre les régions germanophones et romanches est plus perçue que réelle.

5.1 La territorialité linguistique adaptée

Selon l'article 16 de la Loi grisonne sur les langues (2006), les communes du canton des Grisons comptant au moins 40 % de membres d’une communauté linguistique sont considérées comme des «communes unilingues». Les communes ayant une proportion d'au moins 20 % de leur population appartenant à une communauté linguistique sont considérées comme des communes multilingues. Cependant, compte tenu des facteurs historiques et traditionnels, il est possible que des communes puissent perpétuer le statut du romanche comme langue co-officielle et/ou comme langue scolaire. Sur la base de 101 communes selon la Loi sur la division du canton des Grisons en communes (2014), voici la répartition numérique des communes :

| Langue des communes | Nombre avant 2016 | Pourcentage 2016 | Nombre après 2016 | Pourcentage 2017 |

| Unilingues allemandes | 103 | 49,5 % | 53 | 52,4 % |

| Unilingues romanches | 58 | 27,8 % | 16 | 15,8 % |

| Unilingues italiennes | 24 | 11,5 % | 15 | 14,8 % |

| Bilingues allemande-romanches | 22 | 11,0 % | 17 | 16,8 % |

| Bilingues allemandes-italiennes | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |

| Total | 208 | 100% | 101 | 100% |

5.2 Les communes unilingues germanophones

|

Selon la carte ci-contre, les germanophones sont majoritaires dans la plupart des régions, surtout dans le Nord, notamment dans le Plessur, le Landquart, le Prättigau/Davos et l'Imboden. Dans tous les cas, ils forment entre 99% et 70% de la population de ces régions. Ce sont dans ces régions où sont situées les 53 communes unilingues allemandes.

Ils sont proportionnellement minoritaires dans les extrémités est et ouest, soit la Basse-Engadine/Val Müstair, la Majola et la Surselva. Enfin, les germanophones sont peu nombreux au sud dans les cantons italophones de la Bernina et de la Moesa. |

En général, il faut distinguer les communes situées dans l'aire germanophone du Nord où l'unilinguisme est effectif et celles localisées dans la zone ancestrale romanche. En ce cas, bien que l'allemand soit l'unique langue officielle, certains services peuvent être disponibles en romanche, généralement en éducation, afin de conserver les valeurs culturelles traditionnelles des Romanches. Il existe dans les Grisons une notion un peu floue de «langue traditionnelle» ou de «langue ancestrale» (en all. angestammte Sprache), qui s'applique sur la base de volontariat dans certaines communes allemandes.

5.3 Les communes romanches

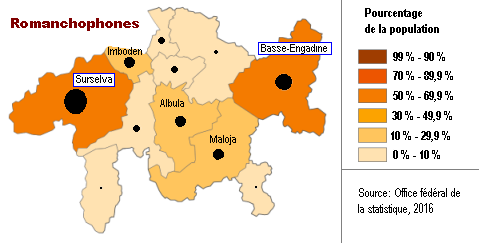

|

Comme pour les germanophones, les romanchophones sont dispersés dans toutes les régions, mais ils sont concentrés surtout dans la Surselva (majoritaires) et la Basse-Engadine/Val Müstair (majoritaires), ainsi que de façon moindre dans l'Imboden, l'Abula et la Majola.

Ils sont très minoritaires (10% et moins) dans les régions suivantes: Landquart, Prättigau/Davos, Plessur, Viamala, Moesa et Bernina. Les romanchophones sont donc constamment en contact avec les germanophones et vraiment peu avec les italophones. |

- Les communes unilingues romanches

On compte 16 communes unilingues romanches toutes situées dans les régions de la Basse-Engadine, de la Sulsilva et de la Majola:

| Région | Communes unilingues romanches |

Nombre des communes unilingues |

Nombre

total des communes |

| Basse-Engadine/Val Müstair | Scuol, Valsot, Val Müstair, Zernez | 4 | 5 |

| Surselva | Breil/Brigels, Disentis/Muster, Falera, Laax, Lumnezia, Medel/Lucmagn, Sagogn, Schluein, Sumvitg, Trun, Tujetsch | 11 | 16 |

| Maloja | S-chaf | 1 | 12 |

|

Total |

* Les noms avec un lien renvoient à la Constitution de la commune. |

16 |

En principe, elles sont toutes majoritaires ou répondent au critère du 40% pour que la langue soit officielle en dépit du fait qu'une bonne proportion de germanophones puissent y résider. Ces derniers peuvent néanmoins bénéficier de certains services en allemand.

- Les communes bilingues allemandes-romanche

Les communes bilingues avec l'allemand sont au nombre de 17:

| Région | Communes bilingues romanches |

Nombre des communes bilingues |

Nombre total des communes |

| Albula |

Albula/Alvra, Bergün Filisur, Lantsch/Lenz, Vaz/Obervaz, Surses |

5 | 6 |

| Imboden | Domat/Ems, Trin | 2 | 7 |

| Maloja | Celerina/Schlarigna, La Punt Chamues-ch, Pontresina, Samedan, Sils im Engadin/Segl, Silvaplana, Zuoz | 7 | 12 |

| Surselva | Ilanz/Glion, Obersaxen Mundaun | 2 | 16 |

| Viamala | Muntogna da Schons (Casti/Wergenstein et Donat) | 1 | 19 |

| Total | * Les noms avec un lien renvoient à la Constitution de la commune. | 17 |

Dans toutes ces communes, l'allemand et le romanche sont les langues officielles, bien que les proportions entre les deux communautés peuvent différer de façon importante. Toutefois, des nuances sont nécessaires. Par exemple, dans la commune de Domat/Ems, la langue officielle est l'allemand, mais la «langue traditionnelle» et scolaire est le puter. Dans la commune de Surses, la langue officielle est le romanche, mais dans la localité de Bivio c'est l'italien, alors que les trois langues sont employées dans l'administration de la Commune de Surses.

Finalement, la mise en œuvre du romanche incombe aux communes, de sorte que certaines d'entre elles, historiquement romanches, ont été supplantées par l'allemand, d'autres sont officiellement ou de facto bilingues, tandis que d'autres encore, bien qu'ayant le romanche comme langue officielle, utilisent de facto l'allemand.

5.4 Les communes italophones

|

Les italophones sont nettement plus isolés dans le sud des Grisons, d'abord dans la Bernina et la Moesa, ainsi que dans la partie méridionale de la Viamala. En raison de sa composition fragmentaire, les Grisons italiens ne possèdent pas de centre. La référence politique et le point de rencontre le plus facilement accessible sont la capitale Coire, située au nord du canton ; les centres linguistiques et culturels sont Bellinzone (Tessin), Chiavenna, Sondrio et Tirano (Valteline), Samedan et Coira (régions romanes et germanophones des Grisons). Lorsqu'ils sont en contact avec une autre communauté linguistique, ce sont avec les Romanches. Pourtant, la langue véhiculaire demeure l'allemand parce que c'est la langue seconde de tous les Romanches.

Par ailleurs, les communes reconnues juridiquement comme «communes italiennes» sont toutes situées au sud du canton des Grisons, près de la frontière avec l'Italie. À l'extérieur de ces communes, les italophones n'ont aucun droit linguistique, sauf de la part des autorités cantonales à Coire, la capitale. |

- Les communes unilingues

On compte 15 communes officiellement unilingues:

| Région | Communes unilingues italiennes |

Nombre des communes unilingues |

Nombre total des communes |

| Bernina | Brusio, Poschiavo | 2 | 2 |

| Maloja | Bregaglia | 1 | 12 |

| Moesa | Buseno, Calanca, Cama, Castaneda, Grono, Lostallo, Mesocco, Rossa, Roveredo, San Vittore, Soazza, Santa Maria in Calanca | 12 | 12 |

|

Total |

* Les noms avec un lien renvoient à la Constitution de la commune. |

15 |

Bien que l'italien standard soit la langue officielle, dans la plupart de ces communes environ 50 % des locuteurs parlent l'une des variétés du lombard alpin, dont le bregagliotto, le mésolcino, le calanchese, le poschiavo, etc. Ces variétés lombardes sont diversement influencées par le romanche avec des emprunts à l'allemand, tandis que la grammaire est plus proche de celle du lombard. Ces parlers sont demeurés très vivants dans les Grisons italiens, y compris chez les jeunes. Sur le lieu de travail, l’italien est la langue la plus employée, mais une personne sur deux s’exprime également "in dialetto".

L'unilinguisme italien s'applique avec succès dans les communes italophones, mais celles comptant moins de 80 % d'italophones ont tendance à se bilinguiser, notamment à Calanca et à Castaneda.

- La commune bilingue avec l'allemand

Jusqu'au 31 décembre 2015, Bivio était une localité autonome comprenant quatre villages. Le 1er janvier 2016, elle a fusionné avec huit autres localités supprimées pour former la nouvelle commune de Surses, dont Bivio fait dorénavant partie. Jusqu'en 2005, Bivio était la seule commune suisse extérieure à la zone géographique italienne, avec l'allemand et l'italien comme langue officielle.

| Communes | Région | Population | Langues officielles | Italien | Allemand | Romanche | Densité |

| Bivio (Surses) | Albula | 204 | italien/allemand | 29,4 % | 55,3 % | 12,2 % | 3 hab./km² |

Dans la commune de Surses, seul le village de Bivio (204 habitants) est allemand-italien, les autres ayant le romanche comme langue officielle, bien que l'allemand soit employé dans l'administration communale.

|

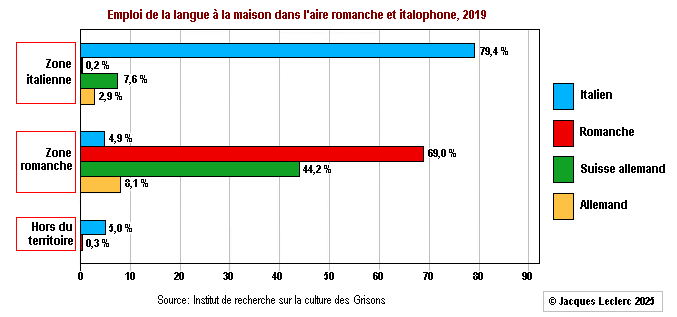

Parmi la population totale de référence résidant dans les zones linguistiques respectives, l'usage de l'italien et du romanche dans la famille est en pourcentage dominant (italien, 79,4%; romanche, 69%), tandis qu'en dehors de leur zone linguistique le pourcentage de la population qui emploie l'italien ou le romanche est faible (italien, 4,9%; romanche, 0,3%).

Lorsqu'ils sont dans la zone italienne, les germanophones utilisent peu leur langue, soit 7,6% pour le suisse allemand et 2,9% pour l'allemand. Par contre, lorsqu'ils résident dans la zone romanche, ils emploient le suisse allemand dans une proportion de 44,2% et l'allemand à 8,1%. Toutefois, lorsque les italophones et les romanchophones résident hors de leur zone linguistique, l'italien baisse à 5,0 % (au lieu de 79,4 %) et le romanche à 0,3 % (au lieu de 69,0%). |

|

Le tableau ci-contre présente les valeurs mettant en évidence comment la majorité des locuteurs de l'italien et du romanche vivent à l'extérieur de leurs territoires respectifs, contrairement aux langues nationales majoritaires. Un peu plus de la moitié des italophones vit dans une région non italophone (52,6%). Dans le cas du romanche, la diffusion extraterritoriale atteint jusqu’à 63,2 %. Pour les italophones comme pour les Romanches, les raisons de la diaspora se trouvent avant tout dans les possibilités de formation et de travail dans d’autres régions linguistiques. La présence extraterritoriale plus importante des deux langues minoritaires présente cependant des caractéristiques différentes. |

6.3 Le cas particulier du romanche

Les aires linguistiques romanches sont tellement entremêlées que les locuteurs du romanche sont constamment en contact, même dans leur village, avec des personnes parlant le suisse allemand ou l'italien, voire une langue étrangère ou immigrante. Comme la quasi-totalité des romanchophones est bilingue (romanche-allemand), les locuteurs changent constamment de langue. En général, un romanchophone passe automatiquement à l'allemand ou au suisse alémanique (en alémanique: Schwizerdütsch), dès qu'il se trouve devant un non-romanchophone. En réalité, on parle romanche uniquement entre romanchophones de son village et on passe au suisse alémanique avec un germanophone. Entre romanchophones de variétés linguistiques différentes, c'est l'allemand ou le suisse alémanique qui servira de langue véhiculaire, car un locuteur du sursilvan risque de ne pas comprendre très bien un locuteur du vallader. Bref, les locuteurs du romanche se comportent comme si les variétés du romanche appartenaient à des langues différentes et étaient incompréhensibles entre elles.

Le romanche est parlé en famille dans la mesure où la communauté romanche se situe au-dessus de 70 % dans un village, si la mère est romanchophone, si les parents sont romanchophone de la même variété (ou des variétés sursilvan et vallader), si le taux d'immigration est limité et si les écoles du village enseignent le romanche. Dès qu'il manque l'une de ces conditions, ce qui est fréquent, l'assimilation joue contre les locuteurs du romanche. M. Clau Solèr décrit ainsi la situation conflictuelle dans laquelle se trouve tout locuteur du romanche:

|

L'individu romanchophone, qui est également germanophone, est constamment confronté à un dilemme: utiliser exclusivement le romanche pour en augmenter la faible fréquence dans la communauté linguistique et ainsi limiter le rayon de contacts du locuteur, ou utiliser l'allemand de vaste extension et négliger son devoir envers le romanche. Dans les deux cas, le romanche s'avère minoritaire, soit socialement dans la communauté, soit par son statut bas et limité. Toutes les tentatives de récupérer de nouveaux champs pour le romanche ont échoué, à l'exception de l'usage officiel de chacune des trois langues dans l'administration et l'école. |

Dans la vie quotidienne, l'emploi du romanche à l'oral se limite donc au village de résidence. À l'écrit, le romanche est essentiellement réservé à l'enseignement primaire, à la lecture et à l'administration communale ou municipale. Tous les journaux, revues, livres et manuels sont subventionnés par le canton ou produits par des associations protectrices de la langue et la culture romanches. En somme, un romanchophone vit nécessairement une situation de diglossie déséquilibrée, dans laquelle l'allemand ou le suisse allemand sert pour les communications formelles, le romanche, uniquement pour la vie en famille ou entre amis du même village. Par ailleurs, si un romanchophone décide de changer de langue pour adopter uniquement l'allemand, il est aussitôt perçu comme un «traître» à sa langue maternelle, à l'héritage de ses ancêtres et au patrimoine culturel. Même les Suisses romands, francophones, considèrent souvent les romanchophones comme des «transfuges» passés à la «germanitude». On peut consulter une carte linguistique plus complète des parlers locaux dans le canton des Grisons en cliquant ici s.v.p.

1) Situation générale |

2) Donnée démolinguistiques |

3) Données historiques |

4) La politique linguistique cantonale |

5) Les politiques linguistiques locales |

6) Bibliographie |