|

Canton des Grisons3) Données historiques |

|

Canton des Grisons3) Données historiques |

Plan de l'article

| 1 La période gauloise 2 La Rhétie romaine 3 La germanisation des Rhètes 3.1 Le royaume de Charlemagne 3.2 Le royaume de Germanie 4 La République des Trois Ligues 4.1 Les ligues romanches 4.2 La Réforme protestante et la Révolution française |

5 Le canton des Grisons 5.1 Les langues nationales 5.2 La protection du romanche 5.3 La Constitution cantonale 5.4 L'instauration du romanche grison 5.5 La régression du romanche 6 Bilinguisme ou trilinguisme grison 6.1 La base juridique 6.2 La délégation législative aux communes 6.3 La difficile application de la loi |

|

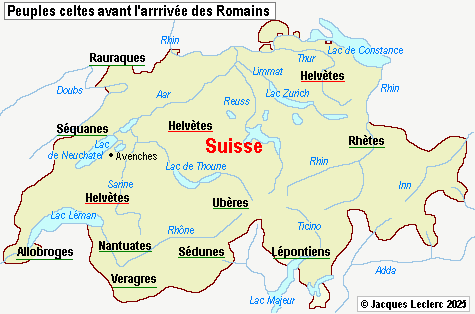

Au Ier siècle avant notre ère, la région couvrant toute la Suisse actuelle, l’Italie du Nord et les régions françaises voisines, appartenait à une même aire relativement homogène de langue gauloise. Rien n’est connu d’une éventuelle différenciation dialectale de cette aire ethnoculturelle. Nous ne savons même pas dans quelle mesure les parlers des différents peuples gaulois dont on connaît le nom se distinguaient.

Plusieurs peuples celtiques occupèrent le territoire de la Suisse actuelle, dont les Rauraques au nord-ouest, les Rhètes en Suisse orientale et dans les Grisons, le Tessin peuplé de Lépontiens, alors que le Valais actuel était partagé entre les Nantuates, les Véragres, les Sédunes et les Ubères; les Allobroges occupaient la région de Genève. Le canton des Grisons fut donc habité par les Rhètes, dans la région qui formait la Rhétie, laquelle comprenait les Grisons orientaux actuels, le Tyrol autrichien et le Trentin-Haut-Adige (Italie). |

|

|

En l’an 15 avant notre ère, les Rhètes furent soumis par les Romains. Sous le règne de l’empereur Tibère (14-37 de notre ère) ou sous celui de Claude (41-54), les territoires situés entre la partie occidentale du lac de Constance, le Danube et l'Inn, de même que le nord du Tyrol, furent réunis, d’abord en un district militaire, puis en une province qui prit le nom de «Rhétie et Vindélicie» (Rhetia et Vindelicia), par la suite, celui de «Rhétie» (Rhetia). Les Romains accordèrent une grande autonomie à la Rhétie; ils n'annexèrent pas la région à la province d’Helvétie, qui existait depuis 58 avant notre ère, ni à la Gaule cisalpine (Gallia cisalpina) au sud. Les armées romaines purent dans les années qui suivirent mener à bien la soumission et l'occupation des territoires de l'Illyrie (Dalmatie) et de la Germanie. Le latin populaire se répandit et se mêla aux langues préexistantes. Ainsi, il se forma une variante rhétique du bas latin qui, par la suite, évoluera vers les langues romanches actuelles. |

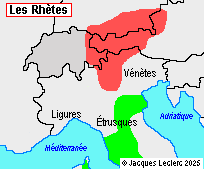

L'appartenance ethnique des Rhètes (ou Rhétiques) est aujourd'hui controversée; ils seraient apparentés, vers 500 avant notre ère, aux Étrusques, et peut-être aux Ligures (leurs voisins), et ils ne seraient pas en ce cas des Indo-Européens.

Quoi qu'il en soit, les Rhètes parlaient une langue celtique au moment de l'occupation romaine, puis ils subirent la romanisation, mais leur langue fut influencée par celles de leurs ancêtres, probablement l'étrusque, mais aussi par le gaulois local, comme ce fut d'ailleurs le cas pour les autres langues rhéto-romanes (ladin et frioulan). Le terme rhéto-roman provient du mot Rhaeto de la langue rhétique d'origine parlée par les anciens Rhètes, tandis que le terme romanche fait référence au processus de romanisation qui a commencé avec la conquête et l’assujettissement des autochtones par les Romains.

Bien que dispersés dans les régions alpines, les Rhètes parlaient une langue commune, le rhète, vénéraient la pierre, l’eau et le feu comme des puissances divines, et travaillaient le sol montagneux et aride. La romanisation de l’aire rhétique s’est fait lentement au cours des siècles suivants l'occupation. Le latin devient la langue officielle dans les échanges et le commerce; cependant, la langue rhétique résista un certain temps, en particulier chez les paysans, loin des routes romaines bien développées avec un trafic de transit animé. Les Rhéto-Romans appelaient leur langue "romontsch" ou "rumantsch", ce qui désignait la façon de parler le «romain», qui n'était plus du latin. Les idiomes romanches actuels dérivent directement du latin populaire parlé par les soldats et les marchands, mais le vocabulaire du romanche est très particulier, car il a emprunté de nombreuses racines aux anciens parlers indo-européens des Rhètes du groupe illyrien proche de l'albanais moderne.

Sous Dioclétien (244-312), la province de Rhétie fut divisée en "Raetia prima" ou "Raetia curiensis" (capitale: Coire) et en "Raetia secunda" (capitale: Augsbourg). Après le départ des légions romaines en 450, la Raetia secunda fut abandonnée aux peuples germaniques qui entamèrent le processus de la germanisation. Quant à la Raetia prima, elle passa sous la domination franque en 537. De nombreux réfugiés germanophones (alémaniques) qui occupaient déjà les régions autour du lac de Constance s'installèrent dans la Reatia secunda.

3.1 Le royaume de Charlemagne

|

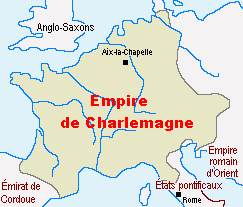

Lorsque le royaume des Francs passa aux mains de Charlemagne en 760 (dynastie des Carolingiens (latin: Carolus), celui-ci entreprit la restauration de l'ancien Empire romain. En monarque guerrier, Charlemagne agrandit son royaume par une série de campagnes militaires, en particulier contre les «Saxons païens» dont la soumission fut difficile et violente (772-804), mais aussi contre les Lombards en Italie et les musulmans d'al-Andalus en Espagne. Appelé par le pape en Lombardie, où les Lombards faisaient peser une menace sur les États de l'Église, Charlemagne s'empara de Pise et se proclama lui-même roi des Lombards (774). Puis il conquit l'Aquitaine (769), vassalisa la Bavière, soumit les Frisons (785), les Avars de Pannonie (796) et temporairement les Saxons de la Grande-Bretagne (804). Lorsque Charlemagne se fit couronner empereur du Saint-Empire romain germanique en décembre 799, son royaume s'étendait du nord de l'Espagne jusqu'aux limites orientales de l'Allemagne actuelle, de l'Autriche et de la Slovénie (voir la carte de l'empire de Charlemagne). |

Charlemagne ne réussit jamais à réunir l'Empire romain d'Orient et l'ancien Empire romain d'Occident. Quant à l'unification politique réussie par Charlemagne en Europe, elle ne dura pas assez longtemps pour qu'il imposât dans son empire le francique rhénan, sa langue maternelle (et la langue locale de sa région de naissance autour d'Aix-la-Chapelle), et probablement la langue courante à la cour carolingienne (mais en concurrence certaine avec le latin).

3.2 Le royaume de Germanie

|

Ainsi, après la désintégration de l'empire de Charlemagne, la région fut attribuée au royaume de Germanie (voir la carte ci-contre), ce qui correspondait à la partie orientale de l'empire de Charlemagne. Au sein de ce royaume, la Rhétie faisait dorénavant partie du duché de Souabe, situé entre la Lotharingie, le royaume de Bourgogne, le royaume d'Italie et la Bavière. À partir de cette époque, la région passa sous le contrôle germanophone. Au fil du temps, l’allemand devint progressivement la langue véhiculaire, le romanche étant considéré avec mépris comme une «langue paysanne», bien qu'il soit parlé par toute la population.

Au XIIIe siècle, les Walser, un peuple germanophone originaire du Valais, pénètrèrent dans la région rhétique par l'ouest et s'y installèrent. En même temps, d'autres populations alémaniques vinrent s'établir peu à peu au nord, dans la région de Coire qui fut gouvernée par des évêques. À côté de ces groupes germaniques subsistèrent des communautés romanes, notamment des Romanches et des Lombards. Aujourd'hui encore, les deux populations germaniques des Grisons restent distinctes. |

|

Devenus princes d’empire en 1170, les évêques de Coire s’allièrent aux Habsbourg d’Autriche contre la volonté des populations grisonnes. Pour leur résister, les populations romanches constituèrent trois ligues, appelées aussi «Ligues grisonnes» ou plus rarement «Ligues romanches». En fait, chacune des ligues avait un nom romanche et un nom allemand. C'était là une situation unique dans l'Europe moderne : le pouvoir de l'État n'était pas entre les mains d'un dirigeant de la noblesse ou d'une classe supérieure riche, mais plutôt entre les mains de quelque 48 communautés de citoyens, qui formaient l'État libre des Trois Ligues.

4.1 Les ligues romanches

|

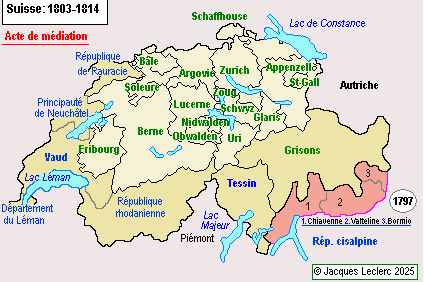

En 1367, ce fut d'abord (n° 1 sur la carte) la création de la Lia da la Chadé (en romanche) ou Gotteshausbund (en allemand), c'est-à-dire «Ligue de la Maison de Dieu»; elle fut fondée en Engadine contre l'évêque-comte de Coire. Elle fut suivie en 1395 par la Ligia Grischa ou Graue Bund, soit «Ligue grise» en traduction (n° 2); érigée dans les vallées du Rhin antérieur et du Rhin postérieur, la Ligue grise allait donner plus tard le nom au canton des Grisons (all.: Graubünden; ital.: Grigioni; romanche: Grischun). Une troisième ligue (n° 3) fut formée en 1436 par le nord de la région, la Ligia da las diesch Dertgira ou Zehngerichtenbund («Ligue des Dix-Juridictions»). Les Trois Ligues constituaient une sorte de fédération au contour assez floue, qui ne possédait ni autorités, ni pouvoir judiciaire, ni finances communes. Néanmoins, il y avait des obligations d'assistance militaire en cas de crises, une organisation qui préfigurait une sorte d'OTAN moderne. Toutes les décisions se prenaient par référendum. Contraints de vivre dans de profondes vallées isolées, les habitants furent forcés de résoudre leurs problèmes locaux par des associations de communes, de villages et de hameaux. Cette base communautaire donnera aussi naissance à des paroisses autonomes les unes des autres.

En 1464, un incendie détruisit la ville de Coire, la capitale. Or, ce furent des ouvriers germanophones qui reconstruisirent la ville, puis s'y installèrent, ce qui entraîna la germanisation quasi totale de la ville. La communauté romanche perdit définitivement son centre linguistique et culturel, ce qui condamnait le romanche au morcellement linguistique. |

|

Après 1471, les Trois Ligues fusionnèrent pour former une confédération d’États. Après avoir chassé les Français qui occupaient le duché de Milan, les ligues s’emparèrent en 1512 d’une partie des Alpes italiennes, donc de la Valteline, des comtés de Chiavenna et de Bormio, territoires qui appartenaient depuis le XIVe siècle au duché de Milan. La Charte fédérale du 23 septembre 1524 devient la Constitution des Trois Ligues, qui devait durer jusqu’à la dissolution de la ligue par Bonaparte. Le texte de la Charte fut publié dans la langue originale, le haut allemand moderne, mais également en romanche et italien. Ces trois ligues se distinguaient les unes des autres par le moment de leur création (1367, 1395 et 1436), mais également par leur langue (haut allemand, romanche et italien) et leur religion.

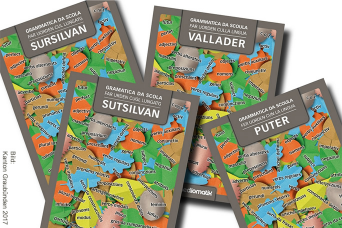

Sous le règne des Romanches, l'allemand servit de langue véhiculaire entre les trois ligues, ce qui laissait présager l'introduction progressive de cette langue dans la région. Étant donné que les villages étaient isolés dans quelque 150 vallées de régions montagneuses, la langue romanche s'est fragmentée en cinq variétés distinctes, chacune possédant son propre phonétisme et son écriture.

Cette absence de norme uniforme devait entraver considérablement le développement du romanche, par comparaison à allemand ou au français en Suisse. Pour des raisons pratiques, l'allemand demeura ainsi la langue véhiculaire durant trois siècles que dura la République des Trois Ligues. En même temps, la partie italophone des Grisons — Valteline, Chiavenna et Bormio — tomba en 1797 sous la coupe des Lombards qui annexèrent cette région.

4.2 La Réforme protestante et la Révolution française

|

Au début du XVIIIe siècle, plus de la moitié des municipalités des Grisons (dont Coire) adhérèrent à la Réforme protestante; la Bible devint le premier livre à être traduit en romanche. Le peuple se divisa, d'une part, entre le parti protestant, soutenu par la France et la république de Venise, d'autre part, entre le parti catholique, soutenu par les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne. Ces pays étaient intéressés à intervenir dans les affaires religieuses de la région afin de contrôler les cols alpins. En mars 1799, l'armée française commandée par André Masséna pénétra dans les vallées grisonnes; elle conquit la région au prix de nombreux affrontements avec l'armée autrichienne. L'invasion française marqua la fin de l'État libre des Trois Ligues. Le général André Masséna instaura, le 12 mars 1799, un gouvernement provisoire à Coire et, le 21 du même mois, permit aux Grisons, jusqu'alors simples alliés de la Confédération, de rejoindre la nouvelle République helvétique comme nouveau canton. Les Grisons constituèrent le 18e canton suisse lors de l’Acte de médiation de 1803 imposé par Bonaparte. |

|

La même année, les Grisons rejoignirent la Confédération suisse, tandis que leurs armoiries furent réunies en un seul emblème. Le premier quart supérieur montrait un bouquetin des Alpes (la Ligue de la Maison de Dieu), le second quart représentait deux couleurs, dont le gris porté par les habitants de la Surselva (provenant de la couleur de la laine des moutons); dans la moitié inférieure, une croix écartelée désignait la Ligue des Dix-Juridictions. Ces armoiries du XVIIIe siècle sont quasiment identiques aux armoiries actuelles, présentées ci-dessus. ; le gris était la couleur des vêtements portés par les habitants (laine grise de mouton des Grisons)

En 1803, les Grisons rejoignirent la Confédération suisse et, la même année, leurs armoiries furent réunies en un seul écu. Le premier quart supérieur présentait un écu divisé pour l'Obere Bund, le second une croix écartelée pour le Zehngerichtenbund et, dans la moitié inférieure, le bouquetin pour le Gotteshausbund. Ces armoiries étaient quasiment identiques aux armoiries actuelles, présentées ici à droite. |

Sous l'influence de la Révolution française, l’Assemblée cantonale (la Standesversammlung) avait déclaré en 1794 le français comme quatrième langue du canton des Grisons, bien que cette langue ne soit pas parlée par les habitants du canton! Par la suite, les constitutions cantonales des Grisons, celles de 1803, de 1814 et de 1853, restèrent muettes sur la question linguistique. Quant à la République cisalpine, elle fut intégrée au royaume d'Italie en 1805. Après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne refusa la demande des Grisons de réintégrer la Valteline à l'intérieur de ses frontières, qui restèrent italiennes.

| Jusqu'au milieu du XIXe siècle, le romanche resta la langue majoritaire dans les Grisons, bien que la population alémanique ait progressé dans le canton des Grisons. L'aire de la langue italienne est demeurée pratiquement sans changement, mais les autres langues rhéto-romanes, le frioulan et le ladin, se développèrent de façon autonome en Italie. Avec l’ouverture des routes et l’arrivée du chemin de fer, les Grisons subirent une vague d’immigration venue des cantons voisins germanophones, ce qui eut pour effet de réduire considérablement l’aire linguistique du romanche dans le canton. Avec l'arrivée massive de germanophones dans les Grisons, les variétés romanches furent considérées comme des obstacles au succès économique et, dans cette optique, l'enseignement de la langue allemande fut introduit dans les écoles romanches afin de répondre aux besoins du marché. |

5.1 Les langues nationales

La Constitution des Grisons de 1880 déclarait que «les trois langues du canton sont garanties comme langues nationales»:

|

Verfassung für den Kanton Graubünden vom 23. Mai 1880 aufgehoben durch Verfassung vom 2. Oktober 1892 Artikel 50 Die drei Sprachen des Kantons sind als Landessprachen gewährleistet. |

Constitution du canton des Grisons du 23 mai 1880 abrogée par la Constitution du 2 octobre 1892 Article 50 Les trois langues du canton sont garanties comme langues nationales. |

Ces trois langues n'étaient pas nommées, mais tous savaient qu'il s'agissait de l'allemand, de l'italien et du romanche. En 1880, selon l'Office fédéral de la statistique, les germanophones et les romanchophones représentaient respectivement 460,% et 39,8 % de la population, alors que les italophones n'étaient que de 13,7 %.

| Allemand | Romanche | Italien | Autres langues | Total |

| 43 664 | 37 794 | 12 976 | 557 | 94 991 |

| 46,0 % | 39,8 % | 13,7 % | 0,6 % | 100 % |

Une nouvelle constitution fut promulguée en 1892 pour entrer en vigueur seulement en 1984. L'article 50 de la Constitution précédente fut renouvelé à l'article 46, mais l'article 27 fut modifié afin que la Commission de l'éducation statue sur les plaintes dans le secteur de l'enseignement secondaire et se prononce sur les questions concernant la protection et la prise en charge des minorités linguistiques à l'école:

|

Verfassung für den Kanton Graubünden vom 2. Oktober 1892 Artikel 27. Dem Erziehungsdepartement wird als Beihilfe und Beitrat für alle wichtigen Geschäfte des Erziehungs- und Schulwesens eine Kommission von zwei Mitgliedern beigegeben, welche vom Großen Rates auf drei Jahre gewählt wird. Durch Volksabstimmung vom 6. Dezember 1987 erhielt der Art. 27 folgende Fassung:

Artikel 46 |

Constitution du canton des Grisons du 2 octobre 1892, Article 27 Le département de l'Éducation nationale est doté d'une commission de deux membres, élus par le Grand Conseil pour un mandat de trois ans, qui constitue un organisme consultatif et d'aide pour toutes les questions importantes relatives à l'éducation. Par référendum le 6 décembre 1987, l'article 27 a été modifié comme suit:

Article 46 |

Encore une fois, le texte ne mentionnait pas le nom des trois langues nationales.

5.2 La protection du romanche

Lorsque l’on compare les données de 1880 et celles de 2000, on constate une progression constante de la langue allemande ou plutôt du suisse alémanique (voir le tableau de l'Office fédéral de la statistique). Le romanche est passé de 40 % comme langue maternelle en 1880 à 17 % comme première langue en 1990, puis à 14,5 % en 2000.

|

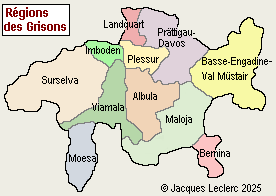

Alors que la situation linguistique n'avait que fort peu changé, et ce, lentement au cours des siècles précédant 1800, la période suivante fut marquée par des changements accélérés. Le plus frappant, en termes quantitatifs et territoriaux, est le déclin du romanche. Bien que le nombre de locuteurs de langue maternelle romane soit demeuré relativement constant, à environ 37 000, leur part dans la population croissante a diminué rapidement. On estime qu’au début du XIXe siècle, il était d’environ 50% (avec 36% de germanophones et 14 % d’italophones). En 1900, ce nombre était tombé à 35%, et le recensement de 1980 indiquait encore une part de 21,9% (avec 60 % de germanophones et 14% d'italophones). Au cours de cette même période, la population romanche fut réduite à l’état minoritaire dans de nombreuses communautés, en particulier dans les Grisons centraux (l'Albula et la Viamala) et la Haute-Engadine (la Majola), dans certains cas à un point tel que la germanisation peut être considérée comme quasi complète. En conséquence, le territoire romanche fut encore plus fragmenté et divisé en îlots linguistiques, et les zones de contact avec l’allemand se sont multipliées. Mais des régions plus stables telles que la Surselva et la Basse-Engadine ont également connu un processus de différenciation, principalement à cause des nouveaux arrivants germanophones qui n’étaient pas prêts à accepter le romanche.

Dans les faits, l'État cantonal fut le principal responsable de la germanisation massive des Romanches, notamment à la suite de l'immigration germanophone et étrangère. De plus, le canton a encouragé ses habitants romanches à apprendre l'allemand (ou le suisse allemand). De plus, une immigration portugaise importante a fait en sorte que le portugais est parfois parlé par plus de locuteurs que le romanche dans certaines localités. C'est pourquoi des voix se sont élevées pour appeler à la défense du romanche.

- La Ligue romanche

|

La Ligue romanche (Lia Rumantscha) fut fondée en 1919, mais c'est seulement en 1938 que la Suisse allait reconnaître le romanche comme «langue nationale» au même titre que l'allemand, le français et l'italien, même si ces trois langues bénéficiaient en plus du statut de «langues officielles»; le référendum fait ce jour-là fut gagné par 574 991 voix contre 52 827, c'est-à-dire 91,6% de «oui». En 1982, la Lia Rumantscha présenta une langue normalisée appelée le "Rumantsch Grischun" (ou «romanche grison») créée à partir des cinq idiomes parlés. Cette langue devait renforcer la conscience linguistique suprarégionale. Bien qu'elle n'aie pas réussi à s'imposer, même dans les ouvrages pédagogiques, les autorités fédérales et cantonales s'en servent pour communiquer avec les romanchophones. C'est également la langue employée par le journal La Quotidiana ainsi que la radiotélévision romanche. |

Depuis 1996, le romanche grison unifié sert de langue administrative, mais les romanchophones refusent d'abandonner leurs propres variétés locales au profit de la version commune.

- La Constitution fédérale

Les propositions visant à améliorer le statut des langues en Suisse furent nombreuses et publiées en août 1989 dans un volumineux rapport intitulé Le quadrilinguisme en Suisse - présent et futur. Le groupe de travail du Département fédéral de l'Intérieur a recommandé de modifier l'article 116 de la Constitution suisse du 29 mai 1874 de façon à reconnaître le quadrilinguisme et de le sauvegarder. Cet article 116 se lisait comme suit:

|

Constitution fédérale de la Confédération suisse (1874) Article 116 Les trois principales langues parlées en Suisse, l’allemand, le français et l’italien, sont langues nationales de la Confédération. |

Depuis la naissance de la Confédération suisse moderne, en 1848, l’allemand, le français et l’italien avaient été déclarés «langues nationales» et «langues officielles», de sorte que le romanche n'était pas inclus pour le gouvernement fédéral. En octobre 1992, le Conseil des États (la Chambre haute du Parlement fédéral) rejeta le projet d'un nouvel article 116 soumis par le Conseil fédéral (l'organisme exécutif de la Confédération), notamment en ce qui concerne le principe de la liberté des langues.

En 1996, à l’occasion d’une autre votation populaire, le peuple suisse accorda à une majorité très confortable de 76% des voix le statut de langue semi-officielle au romanche; les résultats des votations nationales et cantonales démontraient que la population suisse était plutôt bien disposée à l’égard du romanche, y compris dans les régions où l'on ne parlait pas du tout romanche. La même année, des commissions de révision constitutionnelle des Chambres fédérales furent formées et l’examen préalable de la réforme s'acheva à la fin de l'année 1997. Les Chambres furent ensuite saisies du projet et l'adoptèrent en 1998. Le projet fut soumis au peuple helvétique, le 18 avril 1999; la population accepta la nouvelle version de la Constitution suisse dans une proportion de 59,2 %, alors que 12 cantons firent de même. La Constitution fédérale entrait officiellement en vigueur le 1er janvier 2000.

|

Constitution fédérale de la Confédération suisse (1999) Article 70 |

Le statut du romanche s'affermit en 2000 lorsque le l'article 70 de la Constitution suisse entra en vigueur. Cela signifiait que les citoyens pouvaient correspondre en romanche avec les autorités fédérales et que certains textes du gouvernement (par exemple les brochures explicatives de vote) pouvaient être publiés en rumantsch grischun. Avant 1999, il n’était possible d’entretenir des contacts avec les autorités fédérales qu’en allemand, en français et en italien.

5.3 La Constitution cantonale

Par la suite, le canton des Grisons adopta une nouvelle constitution en 2003, laquelle entra en vigueur le 26 septembre 2004. Cette version de 2004 est conforme avec l'art. 70 de la Constitution fédérale. Elle rappelle la nécessité de favoriser les langues minoritaires du canton, le romanche et l'italien; elle réaffirme donc que les communes doivent soutenir et de prendre les mesures nécessaires pour préserver et promouvoir les langues romanche et italienne, ainsi que de favoriser la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. Par le fait même, les communes et les districts, en fait les régions depuis 2016, doivent déterminer leurs langues officielles et leurs langues scolaires. Enfin, le texte évoque que les communes doivent tenir compte de la composition linguistique traditionnelle et des minorités linguistiques ancestrales, les termes «traditionnel» (all. herkömmliche) et «ancestral» (all. angestammten) étant très importants.

|

Verfassung des Kantons Graubünden vom 18. Mai 2003 und 14. September 2003, Artikel 2. 1) Der Kanton Graubünden ist ein eigenständiger Kanton der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Sprachen. 1) Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch sind die gleichwertigen Landes- und Amtssprachen des Kantons. Kultur und Forschung. |

Constitution du canton des Grisons du 18 mai 2003 et du 14 septembre 2003, Article 2 1) Le canton des Grisons est un canton indépendant de la Confédération suisse. Langues 1) L’allemand, le romanche et l’italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique. Les communes et les districts choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l’enseignement est donné dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques ancestrales implantées sur leur territoire. Culture et recherche Le canton et les communes encouragent le travail artistique, culturel et scientifique ainsi que les échanges culturels. Ils tiennent compte de la diversité linguistique et des particularités régionales. |

Finalement, l'article 3.3 sera modifié comme suit pour supprimer le terme "Kreise" (districts):

| Artikel 3.3

Die Gemeinden bestimmen ihre Amts- und Schulsprachen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und im Zusammenwirken mit dem Kanton. Sie achten dabei auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten. * |

Article 3.3

Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l’enseignement est donné dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques ancestrales implantées sur leur territoire. |

5.4 L'instauration du romanche grison

En 2004, le gouvernement des Grisons adopta un programme prévoyant l’introduction du rumantsch grischun («romanche grison») comme langue écrite dans les écoles.

|

On devine que l’intérêt du canton est, entre autres, d'ordre financier dans la mesure où il paraît plus économique de publier des manuels de classe en une seule langue que dans chacune des cinq variantes traditionnelles. Le problème, c'est que les locuteurs du romanche considèrent l'unification linguistique en romanche grison comme une menace majeure pour leur propre idiome d'origine. Ils considèrent souvent la langue unifiée comme artificielle, alors que la variété qu'ils emploient est la langue affective. Néanmoins, le nombre de locuteurs du romanche continue de diminuer, car les habitants des Grisons accordent une plus grande valeur aux langues plus courantes comme le suisse allemand.

Aujourd’hui, plus de 600 000 locuteurs parlent une langue rhéto-romane. De ce nombre, 90 % des locuteurs habitent l’Italie et parlent le frioulan ou le ladin (9 %); les Romanches ne constituent donc que 1 % des locuteurs du rhéto-roman. |

Les communes romanches forment sept ou huit îlots géographiques séparés les uns des autres par des localités devenues entièrement germanophones ou majoritairement germanophones (avec le suisse alémanique). Il existe une chaîne de télévision et une radio romanches, ainsi qu'un journal romanche, La Quotidiana, qui utilisent tous un mélange de la langue unifiée et des différentes variétés dialectales. On trouve également des librairies qui proposent des choix de livres en romanche. Cependant, devant le peu de succès du «romanche grison», c'est l'allemand ou le suisse allemand qui tient lieu de langue commune pour les Romanches.

Il est difficile d'expliquer ce rejet du romanche unifié, mais les locuteurs de cette langue s'identifient à l'idiome de leur village, non à ce qu'ils considèrent comme une «nov langue» à apprendre en plus du suisse allemand et de l'allemand standard, sans oublier l'anglais. Les Romances sont peut-être aptes à apprendre plusieurs langues, mais il y a des limites, et ce, d'autant plus que le romanche grison ne sert que dans l'écriture de façon fort secondaire devant l'allemand standard.

La diversité géopolitique linguistique et culturelle du canton des Grisons se retrouve aussi dans son système scolaire, ce qui crée des particularités qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Suisse. Sur le plan économique, l'enchevêtrement des langues exige des moyens didactiques dont le coût élevé doit être assumé par une petite population. La ville de Coire, passe pour être la capitale des Romanches, bien qu'elle soit majoritairement de langue allemande, et ce, depuis 500 ans; sur plus de 35 000 habitants, quelque 10% sont de langue romanche. Plusieurs personnalités politiques des Grisons ont souvent évoqué le cas de la capitale Coire qui pourrait devenir une commune bilingue si le seuil des 10% était accepté; dans la Loi sur les langues, il faut obtenir 20%.

5.5 La régression du romanche

Depuis le milieu du XXe siècle, l'exode vers les villes a fait en sorte que les jeunes Romanches ont abandonné leurs vallées traditionnelles, ce qui a contribué à réduire une population rurale dont la langue est en perte de vitesse. Du fait des brassages de population en raison d'une évolution économique, une personne romanche sur deux vit aujourd'hui avec un conjoint ou une conjointe non romanchophone, alors que la moyenne nationale est d'une seule personne sur dix. Même au sein des universités suisses, la quatrième langue nationale demeure moins présente que, par exemple, le portugais ou le serbe. Dès que les Romanches sortent de leur village alpin, ils doivent recourir au suisse allemand ou à l'allemand standard, alors que les germanophones n'ont pas besoin d'apprendre le romanche. Tout romanchophone est nécessairement en même temps un germanophone suisse-allemand. Cette situation prévaut à un moindre degré pour des locuteurs de l’italien, de l’espagnol ou du portugais, qui sont pourtant des langues latines et en principe plus proches du romanche que l’allemand.

La situation dans laquelle se trouve le romanche est bien démontrée dans un discours que Vincent Augustin, romanchophone et alors président de la Lia Rumantscha et député au Grand Conseil du canton des Grisons, lors du débat parlementaire en octobre 2006 sur la Loi sur les langues :

| La langue allemande est la plus puissante. C’est la langue avec plus de prestige. Du point de vue des Romanches, elle offre plus de possibilités de nature économique. La situation de départ, en ce qui concerne la relation entre le romanche et l’allemand, est bien différente de celle entre l’italien et l’allemand. L’italien, c’est quand même une langue avec une nation derrière elle. C’est une importante langue régionale européenne, tandis que le romanche est une petite langue de ce pays, une langue semi-officielle de la nation suisse. |

Ce texte est cité en traduction par Nenad Stojanovic dans «Une conception dynamique du principe de territorialité linguistique - La loi sur les langues du canton des Grisons». Afin de lutter contre cet état de fait, des mesures ont été prises, par exemple la création d’une langue écrite commune, l’expansion de la radio et de la télévision romanche, les subventions fédérales et cantonales, mais rien n'a pu freiner le recul de cette langue. De plus, la langue écrite s'est révélée un handicap dans la vie quotidienne, car la population romanchophone préfère l'allemand au romanche grison.

D'ailleurs, la plupart des Romanches, y compris les enfants de plus de cinq ou six ans, possèdent un haut degré de bilinguisme et de multilinguisme, même beaucoup plus que tous les autres groupes linguistiques suisses. En effet, tous les romanchophones ont de bonnes compétences en allemand: ils parlent couramment le suisse allemand et emploient l’allemand standard comme langue écrite et comme langue parlée dans les situations formelles. Rappelons que chaque Romanche est aussi un Suisse allemand. Beaucoup de romanchophones possèdent aussi des connaissances de l’italien en tant que troisième langue du canton des Grisons. Il faut admettre que les unions exogames et les familles mixtes ont toujours contribué à la fois au bilinguisme et au recul du romanche devant le suisse allemand. À ce phénomène s'ajoute, on le sait, une présence récente de plus en plus importante d'allophones à côté du romanche et du suisse allemand, lesquels apprennent de préférence le suisse allemand plutôt que le romanche.

Dans une analyse de la situation des langues de la Suisse rédigée après le recensement de 2000, l’Office fédéral de la statistique faisait état d’un contraste révélateur: alors que la proportion des germanophones, des francophones et des italophones a constamment augmenté dans leurs régions respectives grâce à l’intégration des allophones, la proportion des romanchophones a, de son côté, diminué constamment, y compris dans les zones du canton des Grisons où cette langue est grandement implantée depuis des siècles. On peut consulter une carte linguistique plus complète des parlers locaux dans le canton des Grisons en cliquant ici s.v.p.

La Confédération suisse a adopté deux principes apparemment contradictoires: celui de la territorialité et celui de la liberté de la langue. En vertu du premier principe, il ne peut y avoir qu'une seule langue dans un territoire donné. Selon le second principe, les individus ont le droit d'employer leur langue maternelle. Dans la pratique, la liberté de la langue est limitée à l’usage privé, ce qui signifie que les citoyens n’ont pas le droit d’exiger l’usage de leur première langue dans la communication officielle, si celle-ci n’est pas une langue cantonale officielle. Cette prescription s’applique même s’il s’agit d’une langue nationale (allemand, français, italien et romanche).

6.1 La base juridique

Le fondement de la politique linguistique suisse est appliqué par le canton des Grisons. Ainsi, la Loi sur les langues de 2006 et modifiée en 2017 réglemente l'usage de trois langues officielles en ce qui concerne les autorités cantonales et les tribunaux locaux. La loi prévoit également des mesures de préservation et de promotion des langues romanche et italienne, ainsi que l'attribution des communes et des régions aux zones linguistiques. La loi de 2006 fut complétée par l'Ordonnance sur les langues en 2007 et modifiée en 2025. Il faut ajouter aussi un grand nombre de lois scolaires et plusieurs autres lois contenant des dispositions linguistiques, notamment dans l'organisation judiciaire. En conséquence, il est fait référence à cette base juridique dans les communications avec les autorités politiques, administratives et judiciaires.

Précisons que le Grand Conseil du canton des Grisons a adopté, le 19 octobre 2006, la Loi sur les langues avec 106 voix POUR, aucune CONTRE et aucune abstention. Par la suite, un référendum cantonal eut lieu le 17 juin 2007. Seulement 54 % des citoyens des Grisons ont voté OUI avec une participation de 33%. Cette loi fut massivement appuyée dans les communes romanches et italophones avec plus de 70% des suffrages, mais les participants des communes germanophones ont voté contre la loi. Néanmoins, les votes des germanophones favorables à la loi, ainsi que ceux des romanchophones et des italophones furent suffisantes pour obtenir une majorité des voix.

6.2 La délégation législative aux communes

En même temps, les autorités cantonales ont délégué leurs pouvoirs aux communes. En fait, la législation grisonne ne prévoit pas la responsabilité exclusive des autorités communales, mais une responsabilité partagée entre les communes et le canton. Ce sont les communes qui décident quelles sont la ou les langues officielles de leur communauté en fonction des barèmes prévus par la loi (art. 16.1): «Les communes définissent les langues officielles dans leur législation en tenant compte des principes communs de la présente loi.».

Autrement dit, les communes n'ont pas une liberté absolue dans ce domaine, puisque les communes ayant une proportion d'au moins 40 % de leur population appartenant à une communauté linguistique autochtone sont considérées comme des communes unilingues (art. 16.2); et dans ces communes la langue dite «autochtone» est la langue officielle de la commune. De plus, les communes ayant une proportion d'au moins 20 % de leur population appartenant à une communauté linguistique autochtone sont considérées comme des communes multilingues (art. 16.3); et dans ces communes la langue dite «autochtone» est l'une des langues officielles de la commune. Dans les faits, aucune commune n'est multilingue, même trilingue. La plupart des communes bilingues le sont avec l'allemand et le romanche; une seule l'est avec l'allemand et l'italien.

6.3 La difficile application de la loi

Il est difficile d'appliquer une loi visant à protéger des locuteurs lorsque ceux-ci demandent eux-mêmes de recourir à une autre langue. Dans les communications officielles, de nombreuses personnes dans les communes et les régions souhaitent être servies en allemand et préfèrent également répondre en allemand écrit. En général, plus les domaines administratifs et économiques deviennent complexes, plus l’allemand supplante le romanche dans la vie quotidienne, tant à l’oral qu’à l’écrit.

|

De plus, lorsque les Romanches quittent les vallées périphériques, les personnes âgées demeurent sur place et les écoles ferment, alors que dans les régions touristiques, tels le Prättigau-Davos et la Basse-Engadine, l'afflux massif des visiteurs et des vacanciers vient perturber l'emploi des langues locales traditionnelles. La population romanchophone devient rapidement une minorité inférieure à 20 %, de sorte qu'une partie de l'obligation officielle de promouvoir la langue romanche cesse si la population romanche tombe en dessous de 10%. Selon l’Ordonnance sur les langues (art. 19a), une commune peut demander une vérification des données statistiques fédérales, mais celle-ci doit être financée à moitié par la commune elle-même, ce qui constitue un frein évident pour les petites communes. La question se pose de savoir si l’on peut préserver la langue ou le territoire est déserté par ses locuteurs. |

Finalement, la loi prévoit la fusion des communes, mais pas entre une commune unilingue allemande et une commune unilingue romanche. Dans ce cas, la commune-centre (car elle peut compter plusieurs localités) serait bilingue, mais pas les localités qui en feraient partie. Les localités romanches resteraient officiellement romanchophones. De toute façon, il faut un référendum pour changer la langue d'une commune, car les autorités cantonales ont voulu éviter que le changement d'une langue officielle communale n’ait lieu automatiquement et sur la base des seules données statistiques. Par exemple, pour transformer une commune bilingue romanche-allemande en une commune unilingue allemande, il est nécessaire que deux tiers des votants acceptent un tel changement (art. 23.2 de la Loi sur les langues). Même lorsque la minorité romanche tombe en dessus de 10%, elle a le droit de demander pour ses enfants une école ou des classes dans cette langue. On peut consulter une carte linguistique des parlers locaux en cliquant ici s.v.p.

En somme, l'adoption de la territorialité linguistique accorde normalement aux langues menacées comme le romanche une protection supplémentaire, mais il ne peut néanmoins pas empêcher son déclin, lorsque ses propres locuteurs quittent leur territoire et s'assimilent.

1) Situation générale |

2) Donnée démolinguistiques |

3) Données historiques |

4) La politique linguistique cantonale |

5) Les politiques linguistiques locales |

6) Bibliographie |