|

Le monde francophone

(2)

L'Organisation internationale |

|

Le monde francophone

(2)

L'Organisation internationale |

Plan de l'article

|

|

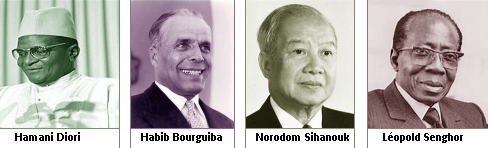

Dès le début des années 1960, des personnalités issues des anciennes colonies françaises comme Hamani Diori (Niger), Habib Bourguiba (Tunisie), Norodom Sihanouk (Cambodge) et Léopold Sédar Senghor (Sénégal) proposèrent de regrouper les pays nouvellement indépendants, désireux de poursuivre avec la France des relations fondées sur des affinités culturelles et linguistiques. La réponse de la France se fit ambiguë. Néanmoins, en 1960, plusieurs pays francophones créèrent la Conférence des ministres de l'Éducation nationale des pays ayant en commun l'usage du français (CONFEMEN), puis, en 1961, l'Association des universités entièrement ou partiellement de langue française (AUPELF). |

1.1 La Conférence des États francophones

En 1969 il s'est tenu la première conférence des États francophones (sous le patronage d'André Malraux, ministre français des Affaires culturelles) à Niamey (Niber). En 1970, l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) fut créée à l'initiative de l'Organisation commune africaine et malgache (OCAM), fondée en 1966. La charte créant l'agence fut signée par 21 pays, le 20 mars 1970. La coopération s'est d'abord limitée au domaine technique.

Il faut dire que, jusque là, la France avait refusé de créer une organisation internationale de type «Commonwealth français», probablement en raison du traumatisme engendré par la décolonisation. Les Français ne voulaient surtout pas avoir l'air de «coloniaux», même si c'étaient surtout les Africains et les Québécois qui réclamaient une telle organisation.

1.2 Le premier Sommet de 1986

|

Léopold Sédar Senghor du Sénégal, une fois de plus,

réclama un «sommet francophone». En 1973, sous

Georges Pompidou,

le premier sommet franco-africain s'est tenu à Paris, ce qui excluait le

Canada et le Québec. Il faut dire qu'une controverse avait éclaté entre

Paris et Ottawa qui ne voulait pas reconnaître le Québec comme

«gouvernement participant». Il faudra attendre le départ de la scène

politique canadienne du premier ministre fédéral Pierre Elliot Trudeau,

antinationaliste québécois notoire, pour faire débloquer le dossier. En 1984 fut créé le Haut Conseil de la

francophonie (aboli lors du Sommet de Bucarest de 2006) et la chaîne internationale câblée TV5 fut lancée.

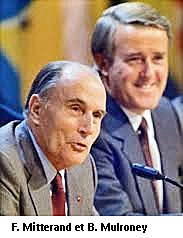

Le président français François Mitterrand fut finalement à l'origine du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement. En 1986, la "Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français", plus simplement désignée par l'expression de "Sommet francophone", s'est réuni pour la première fois à Versailles et à Paris. Le gouvernement canadien de Brian Mulroney avait accepté non seulement que le Québec participe au Sommet en tant que «gouvernement participant», mais également le Nouveau-Brunswick (la seule province officiellement bilingue du Canada). Ce fut le début des Sommets francophones. |

1.3 L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

Durant des années, certains observateurs ont reproché à ces Sommets de se limiter à s'entendre sur la date du prochain sommet et sur un communiqué officiel grincheux portant sur l'usage de l'anglais dans le monde. À partir de 1997, on eut l'idée de donner à l'organisme le nom de Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de nommer à sa tête une personnalité prestigieuse: Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l'ONU. Il s'agissait sans doute pour la Francophonie, d'une part, de renforcer sa dimension, d'autre part, sa visibilité politique. Dès lors, d'autres observateurs ont reproché à l'organisme de prôner la «diversité linguistique» après avoir vitupéré contre l'anglais. En fait, ce n'est pas aussi simple que cela, comme l'illustrent les descriptions de tous les Sommets francophones.

En février 2007, le secrétaire général de la Francophonie a procédé à la mise en place de la «Cellule de réflexion stratégique de la Francophonie», un organisme qui assure maintenant l'une des fonctions autrefois dévolue à l'ancien Haut Conseil de la Francophonie. Cette «cellule» a pour mission de réfléchir sur les cinq thèmes suivants :

- les migrations internationales;

- l'identité francophone à l'heure de la mondialisation;

- le dialogue des civilisations;

- l'Europe élargie et la Francophonie;

- les industries culturelles et l'éducation.

À l'heure actuelle, la Francophonie est présente sur les cinq continents et représente plus du quart des États membres de l'Organisation des Nations unies, soit 710 millions de personnes. On peut consulter le texte de la Charte de la Francophonie.

Les membres de la Francophonie sont ceux qui font partie des Sommets francophones «de plein droit». Le statut de membre de ce «club francophone» tient généralement du fait que le français est une langue officielle ou co-officielle dans un pays ou une région (gouvernement participant).

2.1 Les trois catégories de participants

En réalité, les membres de la Francophonie ne sont pas tous officiellement «de langue française». Depuis le Sommet tenu à l'île Maurice en 1993, des pays non francophones se sont joints à la Francophonie: la Guinée équatoriale (1989), la Roumanie (langue officielle: roumain), la Bulgarie (langue officielle: bulgare), puis, en 1995, Saint-Thomas-et-Prince (langue officielle: portugais), la Guinée-Bissau (langue officielle: portugais), ainsi que la Moldavie (langue officielle: roumain), etc. Plus tard, la Pologne, l'Albanie et la Macédoine sont devenus membres de la Francophonie, bien que l'Algérie, contrairement au Maroc et à la Tunisie, ne participe toujours pas à cette communauté de langue française.

Il existe trois types de participants au nombre de 93 (au Sommet de 2024): les «membres de plein droit», les «membres associés» et les «observateurs».

| États membres «de plein droit» (56) | possibilité de présenter des candidatures aux postes à pouvoir dans les institutions, de voter dans les instances de l'organisation, de faire une contribution statutaire au budget de l'OIF dont le montant est fixé par la Conférence ministérielle. |

| Membres associés (5) | assister aux réunions du Sommet de la Francophonie et à la Conférence ministérielle de la Francophonie, sans participer aux débats. Pour obtenir ce statut, un État ou un gouvernement doit avoir le français comme langue officielle (seule ou parmi d'autres langues officielles) ou qu'il soit d'usage habituel et courant ; et partager les valeurs de la Francophonie. |

| Observateurs (32) | assister au Sommet et à la Conférence ministérielle sans participer aux débats, mais peuvent présenter une communication lors de la Conférence ministérielle, si la présidence l'accorde. |

| Invité spécial | statut accordé aux « entités ou collectivités territoriales non souveraines » qui en font la demande, à la condition de manifester la volonté de s'engager dans la Francophonie, si l'usage de la langue française est attesté sur leur territoire, sous réserve de l'accord de l’État dont relèvent ces entités ou collectivités; ce statut ne concerne qu'un Sommet donné et doit être renouvelé à chaque Sommet. |

Les membres associés assistent à certaines instances sans intervenir dans les débats, mais ils peuvent présenter des communications; ce statut est réservé à des États et des gouvernements pour lesquels le français est d'usage dans l'enseignement ou qui partagent les valeurs de la Francophonie. Les observateurs ont les mêmes obligations et privilèges que les membres associés, mais les délégations siègent dans une section distincte de la salle; ce statut peut durer quelques années. L'Organisation internationale de la Francophonie réunit plus de 500 millions d’habitants, soit près de 10 % de la population mondiale et un quart des États membres des Nations unies. Présente sur les cinq continents, la langue française est la langue maternelle, seconde ou étrangère de plus de 300 millions de personnes à travers le monde.

Lors du XVe sommet francophone de Dakar (Sénégal) des 29 et 30 novembre 2014, les États étaient alors représentés de la façon suivante:

|

États membres

(54 en 2014)

Albanie, Andorre, Arménie, Belgique, Belgique/Wallonie-Bruxelles, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Canada/Nouveau-Brunswick, Canada/Québec, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte-d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, France, Gabon, Grèce, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Laos, Liban, Luxembourg, Macédoine, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Monaco, Niger, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, São Tomé et Príncipe (Saint-Thomas-et-Prince), Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu et Vietnam. |

|

États associés

(3 en 2014) Arménie, Chypre et Ghana |

|

États observateurs

(23 en 2014) Autriche, Bosnie-Herzégovine, Costa Rica, Croatie, Émirats arabes unis, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Mexique, Monténégro, Mozambique, Pologne, République dominicaine, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Thaïlande, Ukraine et Uruguay. |

Au Sommet de Bucarest (2006), quatre pays avaient été admis comme membres «de plein droit»: la Grèce, l'Albanie, la Macédoine du Nord et la principauté d'Andorre. On avait alors admis deux nouveaux membres associés: Chypre et le Ghana. Au Sommet de Québec (2008), l'Arménie (État observateur) a été admise au statut de «membre associé»; la Lettonie et la Thaïlande ont été admises au statut d'«État observateur».

L'admission de nouveaux pays à la Francophonie dépend finalement du vote unanime de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage.Le statut d'invité spécial s'adresse aux collectivités territoriales des États non membres de la Francophonie qui en font la demande dans la mesure où elles manifestent leur volonté d'engagement dans la Francophonie en attestant leur volonté d'utiliser la langue française dans leur pays ou territoire.

Quant au statut d'observateur (p. ex., la Louisiane), il s'acquiert lorsque l'État ou le gouvernement qui le sollicite fait preuve d'un réel intérêt pour la Francophonie et ses valeurs, et manifeste la volonté de favoriser le développement de l'usage du français dans son pays.

De plus, selon l'article 10 de la Charte de la Francophonie, tout gouvernement peut, sur demande, être admis par la Conférence générale en qualité de membre associé, dans la mesure où il a obtenu une recommandation unanime de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF).

Tout État qui souhaiterait s'associer à certaines activités de l'Agence peut conclure avec celle-ci un accord fixant les modalités de sa participation auxdites activités.

De façon générale, les États et gouvernements membres de la Francophonie doivent satisfaire à des conditions minimales, comme l'officialisation de la langue française dans leur pays OU le statut du français comme langue dans l'enseignement (en tant que langue première ou en tant que langue seconde) OU l'utilisation du français dans les communications internationales, lorsque la langue nationale de l'État membre n'est pas reconnue comme langue de travail.

En réalité, le fait que le français ne soit pas la langue officielle du pays requérant ne constitue pas un obstacle à son adhésion. Toutefois, la place qu'occupe la langue française dans le pays candidat est un critère déterminant d'admissibilité. En 2012, la Guinée-Bissau, Madagascar et le Mali étaient suspendus des instances de la Francophonie.

On peut consulter les pages suivantes:

1) la liste à jour (2024) des États membres de la Francophonie, ainsi que leur statut respectif: 93 États et gouvernements, dont 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs.

2) La carte des participants OIF des États du monde.

3) La carte des participants OIF des États d'Afrique.

4) La carte des participants OIF des États d'Europe.

5) La carte des participants OIF des Antilles.

6) La carte des participants OIF des pays du «Bloc de l'Est».

2.2 Les États non francophones

Depuis plusieurs années, la Francophonie a accepté en son sein des pays non francophones, car plusieurs États ont déposé de nouvelles demandes d'adhésion, ce qui correspondait à la volonté des dirigeants de la Francophonie d'élargir la communauté francophone. Progressivement, les chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie ont en effet accepté dans leurs rangs des pays, alors que leur langue officielle n'est même pas le français.

Voici le tableau des 23 États membres dont le français n'est pas une langue officielle (2024):

| État ou gouvernement (2024) | Date d'adhésion | Statut de membre | Langue(s) officielle(s) |

% population parlant français |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Albanie | 1999 | Membre | albanais | 1 % |

| 2 | Andorre | 2004 | Membre | catalan | 5,4 % |

| 3 | Arménie | 2008 | Membre | arménien | 0,6 % |

| 4 | Bulgarie | 1991 | Membre | bulgare | 2 % |

| 5 | Cambodge | 1991 | Membre | khmer | 3 % |

| 6 | Cap-Vert | 1996 | Membre | portugais | 11 % |

| 7 | Chypre | 2024 | Membre | grec et turc | 7 % |

| 8 | Dominique | 1979 | Membre | anglais | 10 % |

| 9 | Égypte | 1983 | Membre | arabe | 3 % |

| 10 | Ghana | 2024 | Membre | anglais | 1 % |

| 11 | Grèce | 2004 | Membre | grec | 7 % |

| 12 | Guinée-Bissau | 1979 | Membre | portugais | 15 % |

| 13 | Laos | 1972 | Membre | laotien | 3 % |

| 14 | Liban | 1973 | Membre | arabe | 38 % |

| 15 | Macédoine du Nord | 2001 | Membre | macédonien | 2 % |

| 16 | Maroc | 1981 | Membre | arabe | 36 % |

| 17 | Maurice | 1970 | Membre | anglais | 73 % |

| 18 | Moldavie | 1996 | Membre | moldave (ou roumain) | 1 % |

| 19 | Roumanie | 1991 | Membre | roumain | 12 % |

| 20 | Sainte-Lucie | 1981 | Membre | anglais | 2 % |

| 21 | Sao Tomé-et-Principe | 1999 | Membre | portugais | 20 % |

| 22 | Tunisie | 1970 | Membre | arabe | 52 % |

| 23 | Vietnam | 1970 | Membre | vietnamien | 1 % |

On peut aussi consulter la liste des 5 États «membres associés» et des 32 «États observateurs» en cliquant ICI, s.v.p.

On pourrait s'interroger sur la pertinence de ces nouvelles adhésions dont l'État ou le gouvernement n'utilise pas le français comme langue officielle ou co-officielle. Si le Cambodge (3000 francophones), le Vietnam (5100), la Bulgarie (200) ou l'Albanie (100) sont considérés comme des «pays francophones», il faudrait peut-être admettre la Grande-Bretagne (15 000) et surtout les États-Unis (3,4 millions), qui comptent un bien plus grand nombre de francophones et de francophiles. Si l'Égypte (63 000 francophones dans le pays) en est un membre à part entière, pourquoi Israël (40 000 francophones) n'en fait pas partie, alors que ce pays compte près du quart de sa population comme francophone et que 55 0000 élèves étudient le français comme langue étrangère, sans oublier que 1,6 million d'Israéliens connaissent le français comme langue seconde?

On pourrait parler aussi de l'Algérie qui compte un grand nombre de francophones (langue première et langue seconde: 21 millions), mais qui a toujours boudé les Sommets francophones. Ainsi, l'entrée d'Israël dans la Francophonie n'est pas pour demain, car celle-ci est devenue une tribune pour certains États arabes qui s'opposeraient à l'admission d'Israël, préférant plutôt le Ghana (anglais), le Soudan (arabe) ou la Thaïlande (thaï), des États qui n'ont aucun lien historique avec la francophonie, sans compter la Serbie, la Slovénie ou la Slovaquie, voire le Qatar et l'Uruguay. Les Sommets de la Francophonie sont donc devenus un club politique qui n'a plus grand-chose à voir avec la seule langue française, sauf de façon secondaire.

2.3 Les justifications de l'intégration des non-francophones

Dans certains pays et gouvernements participants, on s'interroge sur la pertinence d'accepter dans ce «club» des États non francophones. Beaucoup de francophones trouvent très curieux, sinon incompréhensible, qu'on ait accepté des pays tels que la Bulgarie ou la Macédoine dans la Francophonie. Ils craignent que la Francophonie perde de la crédibilité en diluant ainsi ce forum international. Vu sous cet angle, ce sont uniquement des considérations linguistiques qui entrent en jeu. Or, il existe d'autres raisons, celles-là d'ordre historique, éducatif, scientifique, économique, politique et idéologique, qui comptent parfois davantage que les simples questions linguistiques.

Il est vrai que pour la France, qui en est le principal bailleur de fonds avec le Canada, l'Organisation internationale la Francophonie est probablement une façon de se laisser croire qu'elle est encore à la tête d'un empire tout en faisant de bonnes affaires avec des pays pauvres.

- Les anciennes colonies ou anciens protectorats français

Plusieurs anciennes colonies ou anciens protectorats français ont maintenu de forts liens culturels, parfois des liens économiques, voire politiques, avec la France. C'est le cas de pays comme le Liban, l'île

Maurice, le Maroc, la Tunisie, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Autrement dit, ce sont des raisons historiques qui expliquent l'intégration de ces pays dans la Francophonie. Quant à l'Égypte et à la Pologne, ce sont notamment les aléas de l'histoire napoléonienne qui ont permis des liens particuliers avec la France. Dans tous ces États, le gouvernement s'est engagé à maintenir et à promouvoir l'enseignement du français dans ses écoles publiques et à utiliser le français dans les communications internationales, lorsque la langue nationale n'est pas reconnue comme langue de travail.- La proximité géographique des pays francophones

De plus, en raison de la proximité géographique de plusieurs pays francophones, la Dominique (anglais) et Sainte-Lucie (anglais) aux Antilles, ou des pays d'Afrique comme la Guinée-Bissau (portugais), la Guinée équatoriale (espagnol), le Cap-Vert (portugais) et Saint-Thomas-et-Prince (portugais) entretiennent des liens culturels et économiques très importants avec leurs voisins francophones. Ces pays sont tous enclavés par des États dont la langue officielle est le français. C'est pour cette raison que, dans les écoles secondaires, ces gouvernements ont développé l'enseignement du français comme langue seconde.

- Les pays du bloc de l'Est

L'adhésion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Macédoine, de la Moldavie et de la Roumanie semble faire plus problème... dans la mesure où l'on ne perçoit que les enjeux... linguistiques.

Ces États sont situés dans l'ancienne Europe de l'Est et étaient sous la «protection» de l'ex-URSS. Pour eux, faire partie du «club international» de la Francophonie, c'est une façon de s'affranchir de leurs anciens alliés et une occasion d'en trouver d'autres, plus accommodants (voir la carte).

Ces pays espèrent ainsi que leur entrée dans la Francophonie les aidera à préparer leur intégration à l'Europe. En attendant, ils misent sur les échanges économiques et culturels avec la France et les autres pays francophones influents. Pour la Francophonie, c'est une façon d'élargir l'influence francophone en tissant des liens politiques qui ne tarderont pas à se matérialiser, au plan de l'enseignement du français, dans les universités et lycées (ou collèges) de ces pays. En d'autres termes, on pourrait dire que participer à la Francophonie pourrait être une façon de se placer les pieds sur la scène internationale; d'autres diraient une façon de se faire voir. Pendant que des pays s'associent à la Francophonie, ils rendent l'influence américaine moins forte dans le monde. On aura intérêt à cliquer ici pour lire les justifications concernant la participation des pays de l'Est à la Francophonie. La république d'Arménie a fait une demande pour devenir membre de la Francophonie.

L'admission du Qatar comme État associé dans la Francophonie est plus nébuleux. Les représentants du Qatar ont fait valoir que l'enseignement du français a été rétabli dans les établissements publics qataris depuis la rentrée 2012, sans oublier le lancement en 2010 d'une radio francophone depuis Doha. Le Qatar, monarchie pétrolière et gazière du Golfe, a aussi investi massivement en France dans le secteur sportif, l'achat de droits de diffusion de télé, le marché de l'art et la mode. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, avait récemment souhaité la bienvenue aux investisseurs qataris. Pour ce qui est de l'Ukraine, même son statut d'«observateur» depuis 2006 fait controverse. On allègue que le français est désormais la troisième langue étrangère en Ukraine après le russe et l'anglais, et que dans plus de 2000 écoles plus de 300 000 élèves apprennent le français.

2.4 Des enjeux non linguistiques

Pour la France, la Francophonie ne constitue pas avant tout un enjeu linguistique comme elle l'est chez certains de ses partenaires, surtout chez les Canadiens et les Québécois. La France considère que plus il y aura de gens dans le monde à partager sa langue, ses idées, un peu de sa culture et des autres cultures francophones, plus elle en retirera des avantages culturels, mais surtout des avantages économiques et politiques.

Pour la France, le véritable enjeu consiste à promouvoir au plan international le multilinguisme, afin d'éviter l'uniformisation et l'hégémonie de l'anglais dans le monde.- Les nécessaires alliances

Pour ce faire, il faut des alliances avec ceux qui parlent espagnol, italien, allemand, polonais, albanais, etc., et instituer des coopérations internationales afin que le français soit enseigné à l'étranger parmi les langues étrangères. Lorsque l'apprentissage d'une seule langue internationale est imposé dans un pays, c'est toujours l'anglais qui gagne à ce jeu, tandis que le nombre d'enfants apprenant le français régresse nécessairement. Un pays qui choisit le français comme première ou deuxième langue étrangère indique sa volonté d'en faire l'une des bases additionnelles de sa culture. D'ailleurs, lorsqu'un État impose plus d'une langue étrangère, l'apprentissage du français augmente toujours. Bref, les représentants de la Francophonie considèrent que l'action en faveur de la francophonie ne consiste pas seulement à défendre le français, mais aussi à défendre et promouvoir le multilinguisme.

- Le renforcement de l'influence politique de la France

De plus, d'autres observateurs affirment que se restreindre à une Francophonie recroquevillée dans la seule défense de la langue conduirait à miner sa capacité d’influence en la privant des forces vives qui, dans le Nord comme dans le Sud, œuvrent au renforcement de la démocratie et de l’État de droit. En somme, émietter la Francophonie, même au nom de la langue française, aurait pour résultat de semer les germes de son impuissance, donc de son isolement.

Afin de donner une bonne idée des accords de coopération entre ces pays et la Francophonie, on aura grand intérêt à lire le Décret n° 99-62 du 25 janvier 1999 portant publication de l'accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement macédonien. Ce document illustre les possibilités remarquables que favorise l'intégration de certains pays non francophones au sein de la Francophonie.

Évidemment, l'adhésion des pays non francophones tient à des raisons éminemment politiques. Contrairement aux pays membres du Commonwealth, qui ont une langue et des institutions communes, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) reste un organisme avant tout politique, et linguistique bien après. L'exemple de l'Autriche est pertinent en ce sens. Il est vrai que le français a été pendant longtemps la langue de la cour autrichienne, et ce, jusqu’en 1918. C'est aussi devenu la deuxième langue pour 1,1 millions d'élèves et d'étudiants. La maîtrise de la langue française demeure un critère d'admission à la diplomatie autrichienne, le français étant l’une des trois langues offertes à l'École fédérale de diplomatie. Mais encore...

- Le remplacement éventuel du français ?

Il n'en demeure pas moins qu'il est possible que les Sommets de la Francophonie rendent un jour un mauvais service à la langue française. Cette assemblée bourrée de dictateurs et d'autocrates et qui, en plus, regroupe une majorité de pays dont la population n'a pas le français comme langue maternelle, risque un jour de desservir l'image de la Francophonie.

Il faut même prévoir le jour où les États non francophones vont demander d'utiliser comme langue de travail soit l'anglais soit leur langue nationale en lieu et place du français. Les tractations en ce sens ont déjà commencé lors du Sommet de Bucarest (2006). On a déjà vu un petit nombre de délégués se poindre à des sommets sans savoir un mot de français dans des communications informelles et tenir coûte que coûte à s'exprimer en anglais. Il y a fort à parier que les «langues partenaires» vont vouloir leur place et, le jour où, par exemple, l'anglais s'introduirait dans l'OIF, le français reculerait à coup sûr. C'est toujours ainsi que cela se passe dans toutes les organisations internationales: une fois que l'anglais a pris place, les autres langues reculent ou s'effacent.

Les Sommets francophones ont été inaugurés en 1986 et furent suivis de plusieurs autres par la suite. Rappelons que ces Sommets regroupent trois types de pays adhérents: les membres dits «de plein droit», les «États associés» et les «États observateurs». De plus, l'organisation prévoit le statut d'«invité spécial» pour les collectivités territoriales issues d'États n'y appartenant pas, mais qui participent à ses Sommets et à quelques-uns de ses programmes. C'est le cas de la région italienne de la Vallée d'Aoste et, avant 2018, de la Louisiane aux États-Unis, comme ce pourrait éventuellement être le cas, par exemple, de la Catalogne.

- Ier Sommet de Paris/Versailles: 17-19 février 1986

|

C'est en 1986 que le président de la République française, M. François Mitterrand, a invité à Paris, pour la première fois, 41 chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français. Par la suite, ont eu lieu des conférences bisannuelles, qu'on appelle conférences au sommet puisque les pays participants y sont représentés au plus haut niveau. Quarante et un pays et gouvernements étaient représentés à ce sommet qui s'est déroulé au château de Versailles. Pour leur premier rendez-vous, les participants se sont attachés à définir des objectifs axés sur la solidarité. |

- IIe Sommet de Québec: 2-4 septembre 1987

|

C'est sous la présidence du premier ministre du Canada,

Brian Mulroney, que les représentants

des gouvernements ont pris part à la rencontre. Quarante et un chefs d'État et de gouvernement ayant en commun l'usage du

français avaient répondu positivement à l'invitation conjointe du Canada, du

Québec (avec le premier ministre Robert

Bourassa) et du Nouveau-Brunswick (Richard

Hatfield). Les participants avaient pour but d'établir les bases de

la Francophonie. Ce deuxième sommet a permis aux représentants des peuples qui composent la grande famille francophone de se mieux connaître et de mettre en commun leurs expériences dans nombre de domaines d'activité politiques, économiques et culturels. C'est à cette occasion que fut arrêtée la liste des domaines prioritaires de la Francophonie. |

- IIIe Sommet de Dakar: 24-26 mai 1989

|

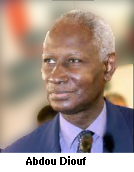

Les 41 chefs d'État et de gouvernement réunis dans la capitale du

Sénégal, en présence notamment de Français Mitterrand, du chef de file ivoirien

Houphouet-Boigny, du président sénégalais Abdou Diouf et du premier

ministre canadien

Brian Mulroney; les participants ont consacré l'essentiel

de leurs travaux à la question de l'éducation et de la formation dans les pays

francophones.

La collaboration Nord-Sud fut l'un des principaux thèmes abordés. Elle fut mise en relief par la décision de la France, annoncée par le président François Mitterrand, d’annuler un montant de 16 milliards de francs de la dette que 35 pays africains ont contractée à son endroit. |

- IVe Sommet de Chaillot: 19-21 novembre 1991

Sommet de «la maturité et de l'élargissement», selon son hôte le président Mitterrand, le Sommet de Chaillot a regroupé près de 50 pays et gouvernements, qui se sont dotés de nouvelles institutions et ont confirmé dans son rôle d'opérateur principal et de secrétariat de toutes les instances de la Francophonie: l'Agence de la coopération culturelle et technique (ACCT).

- Ve Sommet de Grand-Baie à l'île Maurice: 16-18 octobre 1993

Lors de cette cinquième rencontre qui s'est déroulée à l'île Maurice, les participants décident de remplacer l'appellation de Sommet par celle de «Conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage», une formule plus conviviale que celle qui avait prévalu jusqu’alors : «ayant en commun l’usage du français». Cette nouvelle appellation officielle n'a pas empêché toutes les autres «conférences» de s'appeler «sommet». Les participants ont reconnu que l'économie était l'un des éléments indissociables de la culture des peuples et ont défini les paramètres d'une coopération économique entre les pays membres de la Francophonie. À l'île Maurice, deux pays non francophones se sont joints à la Francophonie: la Roumanie (langue officielle: roumain) et la Bulgarie (langue officielle: bulgare).

- VIe Sommet de Cotonou (Bénin): 2-4 décembre 1995

La Sixième Conférence de chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage a notamment été l'occasion pour ses participants de donner un virage plus politique et plus visible à la Francophonie en adoptant une série de résolutions de nature politique et en créant le poste de secrétaire général de la Francophonie. De plus, l'Agence de coopération culturelle et technique est devenue l'Agence de la Francophonie sous la responsabilité de l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie. Les membres ont également révisé Charte de l'Agence qui devient la Charte de la Francophonie. Il faut noter également l'admission à titre de nouveaux membres (non francophones) au sein de la Francophonie: Saint-Thomas-et-Prince (langue officielle: portugais) ainsi que la Moldavie (langue officielle: roumain).

- VIIe Sommet de Hanoi (Vietnam): 14-17 novembre 1997

|

À l'occasion de leur septième rencontre au Vietnam, les représentants des 49 États et gouvernements membres de la Francophonie, qui avaient prévu de se pencher sur le thème de la coopération économique, ont finalement choisi comme sujet d'étude la prévention des conflits dans les pays membres; ils se sont engagés également à coopérer avec la communauté internationale pour garantir le respect des droits de la personne. Lors de ce Sommet, le premier secrétaire général de l'histoire de l'organisation a été élu en la personne de M. Boutros Boutros-Ghali. Il eut notamment pour mission de faire en sorte que l'Agence devienne une force politique plus active, susceptible de jouer un rôle plus significatif sur la scène internationale. À titre d'observateurs, étaient représentés l'Albanie, la Pologne et la Macédoine du Nord. Comme invité spécial: la Vallée d'Aoste (Italie). Sur la photo, Jacques Chirac discutait avec M. Boutros Boutros-Ghali. |

- VIIIe Sommet de Moncton (Canada): 3-5 septembre 1999

C'est le Nouveau-Brunswick (sous Bernard Lord, premier ministre), la seule province officiellement bilingue du Canada, qui accueillit le

VIIIe Sommet de la Francophonie. Les 52 États et gouvernements, membres et observateurs de l'espace francophone, ont salué le travail de M. Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général de la Francophonie, qui a certainement contribué à asseoir la crédibilité de la Francophonie politique. Les participants ont admis que l'approfondissement de la démocratie nécessitait une action de fond qui se traduira par l'organisation en 2000 d'un symposium de bilan et de propositions concrètes sur les pratiques démocratiques en Francophonie. De plus, le principe de la diversité culturelle est désormais acquis, alors qu'une conférence des ministres de la Culture de la Francophonie est prévue pour l'année suivante. L'admission de l'Albanie et de la Macédoine du Nord comme membres associés a été perçue comme un résultat positif dans la constitution d'un bloc francophone dans les pays de l'Europe de l'Est.IXe Sommet de Beyrouth (Liban): 18-20 octobre 2002

Le Sommet de Beyrouth qui devait se tenir en octobre 2001 a été reporté aux 18-20 octobre 2002 en raison de la situation internationale dans la région, suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis (World Trade Center de New York et Pentagone).

|

C'est le premier Sommet francophone tenu dans

un pays arabe. La Francophonie, sous

Jacques Chirac à

la présidence française, prit un certain virage politique à Beyrouth en

condamnant tout recours au terrorisme et appelé à la conclusion d'une convention

générale pour contrer ce fléau. Le Sommet rappela que le dialogue des cultures

constituait une condition indispensable à la paix et permettait de lutter contre

l'exclusion, l'intolérance et le terrorisme. C'est dans cet esprit que le Sommet

abordait

également les questions liées au Proche-Orient, notamment celles touchant

Israël, la Palestine et l'Irak, ainsi que celles concernant l'Afrique, plus

particulièrement la Côte d'Ivoire. En ce sens, avec le Sommet de Beyrouth, l'OIF

accélérait sa transformation d'un rassemblement culturel en un

rassemblement politique.

Les chefs d'État et de gouvernement prirent un engagement sans équivoque en faveur de la mise en application de la Déclaration de Bamako sur la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de la personne adoptée par la Francophonie en novembre 2000. |

Les chefs d'État et de gouvernement voulurent également que la Déclaration

de Beyrouth fasse état de leur résolution de mettre en œuvre tous les moyens

nécessaires afin d'éviter que le recours aux technologies de l'information et de

la communication ne crée de nouvelles inégalités. Ils ont conséquemment convenus

de la tenue d'une conférence ministérielle de la Francophonie sur les

technologies de l'information et de la communication dans le courant de l'année

2003 et en vue d'assurer une participation active de la Francophonie au Sommet

mondial sur la Société de l'information qui devait se tenir à Genève (2003), puis à

Tunis (2005).

Enfin, mentionnons que la République slovaque

a été admise à la Francophonie à titre d'«observateur» lors du Sommet de Beyrouth.

L'Algérie y a participé à titre d'invité

spécial du gouvernement libanais. Enfin, le Sommet a décidé de resserrer les

critères d'adhésion à la Francophonie, favorisant l'approfondissement plutôt que

l'élargissement de l'Organisation tout en permettant l'octroi d'un statut

d'«observateur» permanent aux pays francophiles intéressés.

Xe Sommet de Ouagadougou (Burkina Faso): 26-27 novembre 2004

À l'occasion du Sommet d'Ouagadougou, la Déclaration de Ouagadougou et un Cadre stratégique décennal (2005-2014) ont été adoptés. Ce sommet avait pour thème «La Francophonie, un espace solidaire pour un développement durable». Huit résolutions ont été votées sur la Côte d'Ivoire, le Proche-Orient, le Fonds mondial de solidarité, le Sommet mondial sur la société de l'information, le fonds de solidarité numérique, le coton, l'aide aux pays les moins avancés dans le domaine de la diversité culturelle et la liberté de la presse. Le Sommet a admis en qualité de «membres associés», la principauté d'Andorre et la Grèce et, au titre de «observateurs», les cinq pays suivants: l'Arménie, l'Autriche, la Croatie, la Géorgie et la Hongrie. L'OIF rassemblait désormais 49 États et gouvernements membres, quatre associés et dix observateurs.

XIe Sommet de Bucarest (Roumanie): septembre 2006

Ce Sommet s'est tenu sous le thème «L'éducation et les nouvelles technologies de l'information». Les technologies de l'information sont devenues des outils indispensables dans ce monde, mais l'accès à ces outils et leur usage furent considérés comme inégalement répandus dans le monde, ce qui créait de grandes disparités. Il apparut donc nécessaire

d'œuvrer à combler ce fossé dans un esprit de solidarité. Le XIe Sommet se proposait de capitaliser et de mettre en œuvre les résultats d'un large processus de réflexion issu de l'ensemble des États et gouvernements membres de la Francophonie. Plusieurs autres sujets étaient également à l'ordre du jour, à savoir la situation des conflits dans le monde francophone, l'élection du secrétaire général de l'OIF. La fin des travaux fut couronnée par quatre grands actes : la reconduction d'Abdou Diouf à la tête du secrétariat général de l'OIF, l'organisation du prochain Sommet de la Francophonie en 2008 au Québec (Canada) et la ratification de la Convention sur la diversité culturelle à l'Unesco. À l'occasion de ce Sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont publié la Déclaration de Bucarest.XIIe Sommet de Québec: octobre 2008

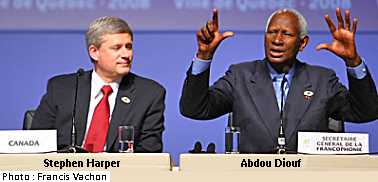

|

Le XIIe Sommet s'est déroulé à Québec

(Canada), du 17 au 19 octobre, et coïncidait avec le 400e

anniversaire de la fondation de la ville de Québec par Samuel de

Champlain (1608). À ce moment, le président

Nicolas Sarkozy

représentait la France, Stephen

Harper était premier ministre du Canada et

Jean Charest

premier ministre du Québec.

Les quatre enjeux inscrits à l'ordre du jour furent abordés dans le cadre de séances thématiques et de tables rondes : démocratie et État de droit; gouvernance et solidarité économique; environnement; langue française. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus sur la Déclaration de Québec. |

XIIIe Sommet de Montreux (canton de Vaud, Suisse) : octobre 2010

|

Le Sommet de 2010 devait se dérouler à Madagascar, mais les représentants de l'OIF ont décidé de tenir ce sommet à Montreux en Suisse (canton de Vaud), car la situation politique à Madagascar — coup d'état ayant destitué le président Marc Ravalomanana — semblait trop incertaine, pour y tenir une assemblée réunissant des dizaines de chefs d'État. Le XIIIe Sommet de Montreux s'est tenu du 22 au 24 octobre. À cette occasion, cinq nouveaux États ont demandé le statut d'observateurs : les Émirats arabes unis, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, l'Estonie et la République dominicaine. L'OIF comptait alors 75 États et gouvernements, dont 56 membres et 19 observateurs. Les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus sur la Déclaration de Montreux. |

XIVe Sommet de Kinshasa : octobre 2012

|

Le Sommet de 2012 s'est tenu du 12 au 14 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC). Les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF se réunissaient autour du thème : «Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale». Le Sommet a également adopté une Politique intégrée de promotion de la langue française, ainsi qu'une nouvelle Stratégie numérique de la Francophonie. En marge du Sommet, l'OIF a signé un pacte linguistique avec l'Arménie, ainsi qu'une Convention avec le Vietnam, accords destinés à renforcer l'usage de la langue française dans ces deux pays. De plus, on peut lire deux documents issus du Sommet de Kinshasa: Déclaration de Kinshasa et Politique intégrée de promotion de la langue française. |

XVe Sommet de Dakar : novembre 2014

|

Les 29 et 30 novembre 2014, le thème principal du Sommet était les «Femmes et jeunes dans la Francophonie». Les femmes sont souvent en première ligne; ce sont elles qui sont les victimes de violences; ce sont elles que l’on retire de l’école trop tôt, que l’on marie trop vite. Quant aux jeunes, véritable bombe à retardement, ce sont eux qui sont condamnés au chômage même quand ils sont diplômés, eux qui n’entrevoient parfois plus d’espoir. |

Le Mexique, le Costa-Rica et le Kosovo ont déposé une demande pour devenir membre de la Francophonie à titre d’observateur; ils ont été admis. La Catalogne a demandé à être présente à Dakar à titre d’invité spécial, mais Madrid s’y est opposé. L’OIF compte désormais 80 États et gouvernements membres ou observateurs. En marge su Sommet, le 28 novembre, un Pacte linguistique entre l’OIF et le Burundi a été signé par Abdou Diouf et le président burundais Pierre Nkurunziza.

L'élection d’un nouveau secrétaire général semblait constituer un enjeu important de ce sommet. Plusieurs candidats étaient en lice pour succéder à Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et secrétaire général depuis le IXe sommet de la Francophonie d’octobre 2002. C'est au terme de difficiles tractations que Mme Michaëlle Jean, canadienne d'origine haïtienne et ancienne gouverneure générale du Canada (de 2005 à 2010), a été élue secrétaire générale de l'OIF. C'est la première femme à accéder à ce poste au sein de l'OIF. Les quatre autres candidats étaient l'ex-président burundais, Pierre Buyoya; l'écrivain et diplomate congolais, Henri Lopes; l'ex-premier ministre mauricien, Jean-Claude de l'Estrac; l'ancien ministre équato-guinéen, Agustin Nze Nfumu. L’absence de consensus entre les pays africains sur une candidature unique aurait permis l’élection de la candidate du Canada.

XVIe Sommet d'Antananarivo (Madagascar) : novembre 2016

|

Les 26 et 27 novembre 2016, le Sommet d'Antananarivo s'est tenu autour du thème suivant: «Croissance partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du monde et de l’espace francophone». La lutte contre le terrorisme fut au cœur des échanges, y compris plus spécifiquement les opérations de maintien de la paix. Ce XVIe Sommet de la Francophonie n'a réuni qu'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, pour des représentants de 80 pays, mais les délégations qui étaient présentes ont affirmé que l'événement avait été une réussite. La tenue de ce sommet constituait pour le président Hery Rajaonarimampiana, en poste depuis janvier 2014, une occasion de mettre son pays en évidence. Une journée entière fut consacrée à la jeunesse. |

Comme à chaque Sommet, la question de l’adhésion de certains États faisait partie des dossiers sur lesquels les chefs d’État avaient à statuer. Le Sommet a été marqué par l'adhésion de la province canadienne de l'Ontario à l'OIF à titre de «membre observateur», de même que pour la Corée du Sud, l’Argentine et la Nouvelle-Calédonie, cette candidature, à titre d'État associé, étant soutenue par la France. En revanche, la candidature de l’Arabie Saoudite a été repoussée au prochain Sommet, car elle semblait «incomplète», le temps probablement d'envoyer une mission d'observation pour déterminer si le royaume saoudien, réputé pour son piètre bilan en matière de droits de la personne, partage les «valeurs» de l'OIF.

XVIIe Sommet d'Erevan (Arménie) : octobre 2018

|

La thématique du XVIIe Sommet de la Francophonie,

sous la présidence du premier ministre arménien Nikol Pachinian, était la

suivante: «Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes

et le respect de la diversité : source de paix et de prospérité pour l’espace

francophone.» Ainsi, à l’occasion du Sommet d’Erevan, les États et gouvernements

membres ont adopté l’Appel francophone pour le vivre ensemble dans l’espace

francophone, qui deviendra un document de référence de la Francophonie.

À l’issue du Sommet d’Erevan, la Francophonie comptait 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Les Émirats arabes unis, le Kosovo et la Serbie sont devenus Membres associés. La Gambie, l’Irlande, l’État de la Louisiane (États-Unis) et Malte sont entrés à l’OIF en tant qu’observateurs. |

Le prochain Sommet devait avoir lieu à Tunis (Tunisie) en 2020. Dans son allocution, à la séance de clôture, le président tunisien, Caïd Essebsi, a insisté sur la détermination de son pays à faire réussir cet important rendez-vous biennal de la Francophonie.

XVIIIe Sommet de Tunis : décembre 2020

Cependant, le Sommet de Tunis fut reporté en raison de la crise de la Covid-19.

XVIIIe Sommet de Djerba : novembre 2022

|

Ce Sommet qui s'est déroulé les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba en

Tunisie avait pour

objectif de définir de nouvelles orientations afin d’assurer un plus large

rayonnement de la langue française dans le monde. Les chefs d’État et de

gouvernement francophones ont débattu des priorités de la Francophonie,

notamment la question du numérique comme vecteur de développement et de

solidarité, le rôle des femmes et des jeunes en tant que vecteurs de paix et

acteurs de développement, ainsi que le contexte de défiance croissante des

citoyens envers les gouvernements. Cette année-là, l’OIF comptait 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. |

Le Sommet a adopté le Règlement relatif à la procédure d’adhésion ou de modification de statut d’un État ou gouvernement auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (voir des extraits du texte).

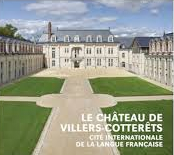

XIXe Sommet de Villers-Cotterêts/Paris : octobre 2024

|

Le Sommet de la Francophonie de 2024 s'est déroulé à la fois à la Cité internationale de la langue française (Villers-Cotterêts) et à Paris. Le thème principal qui a marqué ce sommet concerne la jeunesse francophone et l'emploi. Il y a eu aussi de nouvelles adhésions et des changement de statut: plusieurs États et gouvernements ont soumis des demandes d'adhésion ou de modification de leur statut à l'occasion de ce Sommet. Parmi les nouveaux observateurs figurent l'Angola, le Chili, la Nouvelle-Écosse (Canada), la Polynésie française (France) et la Sarre (Allemagne). De plus, des pays comme Chypre et le Ghana ont vu leur statut évoluer pour devenir membres de plein droit, témoignant de l'attractivité croissante de l'OIF. Voir la Liste des pays et gouvernement participants en 2024. |

Les chefs d'État et de gouvernement se sont donné rendez-vous au Cambodge en 2026, pour le XXe Sommet de la Francophonie.

Outre les «Sommets francophones», les États francophones ont créé de nombreuses organisations dont les suivantes:

UREF) ;- l'AUPELF (dont le siège est à Montréal): agence francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche qui œuvre au développement de la «francophonie scientifique» (c'est-à-dire de l'usage du français dans le domaine scientifique) au moyen d'une «université sans murs», l'Université des réseaux d'expression française (

CONFEMER);- le Consortium des télévisions francophones, TV5, avec ses composantes européenne, nord-américaine et africaine;

- la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant en commun l'usage du français (CONFEMEN);

- la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (CONFEJES);

- la Conférence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (

- l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française (

AIPLF);- l'Union internationale des journalistes et de la presse de langue française (UIJPLF), première organisation se réclamant de la francophonie (en 1996, elle regroupe 2000 journalistes de 80 pays);

- le Haut Comité (français) pour la défense et l'expansion de la langue française;

- la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF);

- l'Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF);

- ACCT : Agence de la Francophonie, unique organisation intergouvernementale de la Francophonie et point de rencontre entre l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, le Maghreb, le Makhrek et l'Océanie, l'ACCT, devenue en 1996, Agence de la Francophonie, est née d'un idéal: celui de créer, à partir de ses composantes multiculturelles et complémentaires, une communauté qui fasse entendre sa voix dans le dialogue mondial.

![]()

La Francophonie d'aujourd'hui apparaît comme une organisation internationale multilingue et disparate. La Francophonie est une communauté multilingue parce que tous les États francophones sont, à l'exception de la France, en situation de bilinguisme ou de multilinguisme. Partout, la langue française est en situation de concurrence avec d'autres langues, que ce soit des langues africaines ou nationales, l'arabe, l'anglais, etc.

La Francophonie est disparate (comme le Commonwealth) parce qu'elle ne réunit plus seulement des pays, mais aussi des États non souverains ainsi que des États non francophones, qui veulent coopérer aux plans éducatif, culturel, technique et scientifique. L'accent est mis sur le français comme langue véhiculaire, même dans les pays où le français ne joue qu'un rôle secondaire – Liban, Laos, Bulgarie, Moldavie, Cap-Vert, Roumanie, Égypte, Saint-Thomas-et-Prince, Djibouti, Vietnam, Guinée équatoriale. Cependant, il ne faut pas oublier le facteur «prestige» qui encourage certains États ou pays à participer aux sommets francophones. Dans certains cas, comme on l'a vu, des considérations économiques sont liées à ces rencontres internationales où les États riches – France/Canada – se livrent à une surenchère au bénéfice ou aux dépens des États pauvres.

Néanmoins, les connotations négatives inévitables sont facilement dissipées par des pratiques pluralistes de dialogue des cultures, ce qui ne peut qu'apporter un enrichissement à tous. C'est là l'un des défis auquel est confrontée la coopération francophone et de son issue dépend l'état de la Francophonie elle-même.

Dernière mise à jour: 22 mai 2025

(1) Le monde francophone : la francophonie |

(2) La Francophonie : l'OIF |

(3) La carte des États francophones |

(4) La France d'outre-mer |