|

Canton de Fribourg

Kanton Freiburg |

Canton

de Fribourg/Freiburg

(Confédération suisse) |

Capitale: Fribourg / Freiburg

Population: 341 537 (2023)

Langues officielles: allemand et français

Groupe majoritaire: français (68,4 %)

Groupes minoritaires: suisse-allemand/allemand (26,2 %), italien (2,3 %), anglais (2,9 %), autres langues non nationales (17,8 %); franco-provençal (langue autochtone non nationale)l

Système politique: canton souverain au sein de la Confédération suisse depuis 1481

Articles constitutionnels (langue): art. 2, 6, 17 et 64 de la Constitution du 16 mai 2004; articles de la Confédération fédérale

Lois linguistiques: aucune, mais un avant-projet de Loi sur les langues officielles et la promotion du bilinguisme est soumis en consultation (2025).

Lois scolaires: Loi sur l'Université (1997-2023); Règlement sur les études gymnasiales (1998-2022); Règlement concernant l’admission à l’Université de Fribourg (2006); Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (2007-2010); Règlement concernant les études en écoles de culture générale (2008-2022); Loi sur la scolarité obligatoire (2014-2024); Loi sur la Haute École pédagogique Fribourg - LHEPF (2015); Règlement de la Loi sur la scolarité obligatoire (2016- 2023); Loi sur l'enseignement secondaire supérieur (2018-2023); Règlement sur l'enseignement secondaire supérieur (2022).

Lois en matière judiciaire: Loi sur la justice (2010-2023); Code de procédure et de juridiction administrative (1991-2024); Règlement du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire (2012-2022).»

Lois à portée linguistique: Loi sur l'expropriation (1984-2023); Loi sur le registre foncier (1986-2023); Règlement d’exécution de la loi sur le registre foncier (1986-2025); Loi sur la publication des actes législatifs et de la Feuille officielle (2001-2023); Loi sur le Grand Conseil (2006); Règlement sur l’élaboration des actes législatifs (2006-2022); Ordonnance sur la formation du personnel de l'État (2023); Loi sur l’exercice des droits politiques (2001); Loi sur le Service du registre du commerce (2003); Loi d’organisation du Tribunal cantonal (2007); Règlement sur le droit de cité fribourgeois (2008); Ordonnance relative à l'information sur les activités du Conseil d'État et de l'administration (2011); Règlement sur l'état civil (2013); Ordonnance sur le guichet virtuel (2013); Ordonnance sur la gestion des séances du Conseil d'État (2014); Loi sur le notariat (2021); Loi sur les marchés publics (2022). |

Plan de l'article

|

|

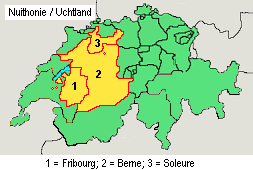

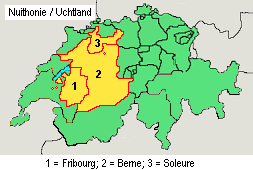

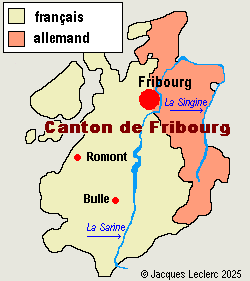

Le canton de Fribourg constitue l’un des trois cantons officiellement bilingues à séparation territoriale de la Confédération suisse avec les cantons de Berne et du Valais. Le canton (1671 km²) est limité au nord et au nord-est par le canton de Berne, au sud et au sud-ouest par le canton de Vaud (voir la carte au sigle FR pour Fribourg).

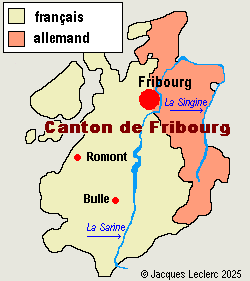

La capitale du canton, Fribourg (en all.: Freiburg), est située sur la frontière linguistique séparant la partie francophone à l’ouest et la partie germanophone à l’est. La Sarine traverse la ville de Fribourg; elle est devenue le symbole de la limite linguistique. |

|

En Suisse, on précise le nom de Fribourg/Freiburg comme suit: Fribourg en Nuithonie / Freiburg in Üchtland, pour le distinguer de Fribourg/Freiburg in Brisgau en Allemagne. Plus précisément, «Fribourg en Nuithonie» est une expression qui peut désigner les réalités suivantes:

- la ville de Fribourg, capitale du canton de Fribourg;

- la région de Nuithonie, région historique et géographique qui englobe Fribourg, Berne et Soleure;

- la Fondation Équilibre-et-Nuithonie, établissement culturel qui gère des salles de spectacle à Fribourg et à Villars-sur-Glâne, ces deux lieux étant situés en Nuithonie. |

Par conséquent, selon le contexte, « Fribourg en Nuithonie » peut se référer à la ville, à la région ou à l'organisme culturel.

Le canton de Fribourg est intégré dans un système fédéraliste dans lequel les cantons disposent d’une large autonomie notamment en matière linguistique (art. 70 de la Constitution fédérale), d’organisation et d’administration de la justice (art. 122 et 123) et d’instruction publique (art. 62). Le canton de Fribourg, entré dans la Confédération suisse en 1481, est un État de droit libéral, démocratique et social (art. 1 de la Constitution du canton de Fribourg).

1.1 Frontières et enclaves

|

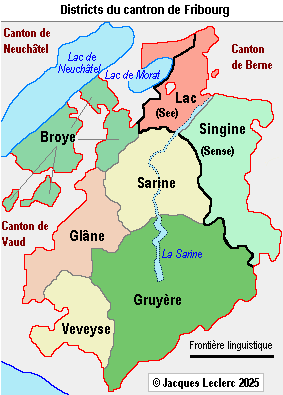

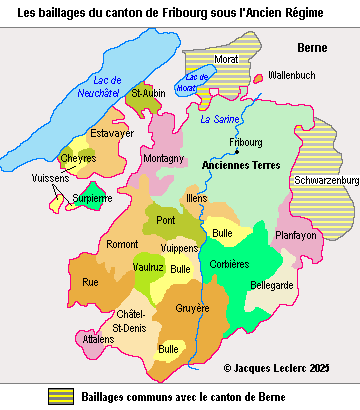

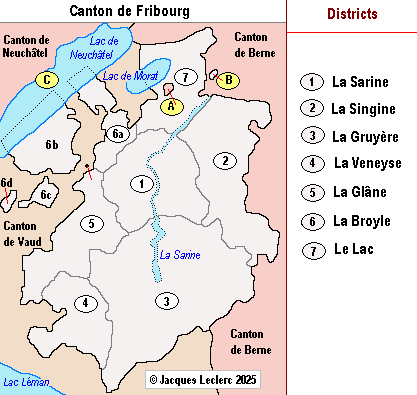

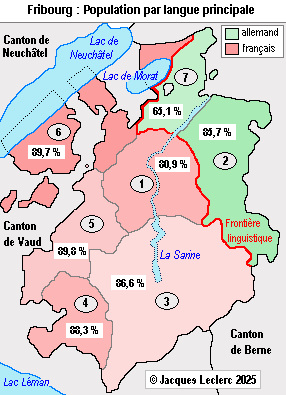

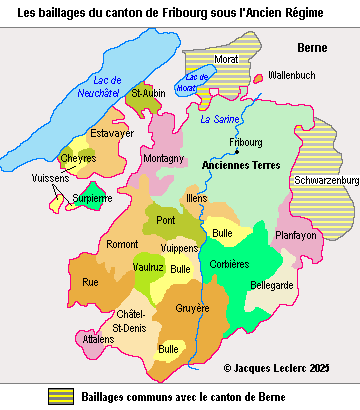

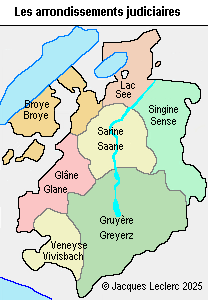

Les limites territoriales du canton de Fribourg sont complexes en raison des enclaves. Il suffit de consulter la carte ci-contre. Les numéros de 1 à 7 indiquent la répartition des sept districts:

(1) = district de La Sarine

(2) = district de La Singine

(3) = district de La Gruyère

(4) = district de La Veneyse |

(5) = district de La Glâne

(6) = district de La Broye

(7) = district de Le Lac

|

Le district de La Broye (n° 6) est une région fortement découpée au sein du canton de Vaud (La Broye vaudoise). Il est constitué d'une surface attenante (6a) au district de la Sarine (n° 1) et de trois enclaves dans le canton de Vaud: Estavayer-le-Lac (6b), Surpierre (6c) et Vuissens (6d). Dans ce même canton de Vaud, il subsiste une 4e minuscule enclave, Tours qui fait partie de la commune de Montagny dans le district de La Glâne (n° 5).

Fribourg possède une autre enclave dans l'arrondissement administratif de Berne-Mittelland (B): la localité de Wallenbuch qui fait partie de la commune de Cormondes dans le district du Lac (n° 7). De plus, le canton de Berne a également une enclave dans le district du Lac: la commune de Münchenwiler (A), appelée "Villars-les-Moines" en français. |

Lors de la votation populaire du 9 février 2020, les citoyens fribourgeois ont accepté à 96,20 % et les citoyens bernois ont également accepté à 89,04 % le transfert de la commune de Clavaleyres du canton de Berne vers le canton de Fribourg ainsi que la fusion de cette dernière avec la commune de Murten/Morat, chef-lieu du district du Lac. Finalement, le canton de Fribourg partage des portions du lac de Neuchâtel (C) avec les cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Berne.

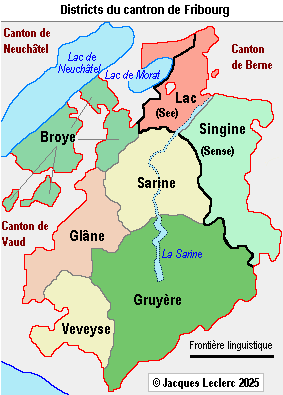

1.2 Le rôle des districts

Le canton de Fribourg est subdivisé administrativement en sept districts et 121 communes (2025), chaque commune faisant partie d’un district. Les districts sont à la fois des entités politiques, administratives et judiciaires. Dans chaque district, un préfet, élu pour une durée de cinq ans renouvelable, exerce plusieurs fonctions clés. Représentant du Conseil d’État (gouvernement cantonal), il est à la fois garant de l'ordre public et de la sécurité, promoteur du développement local et l’autorité qui délivre des autorisations au niveau local (permis de construire, de chasse, etc.). Il traite également des recours contre les décisions communales et connaît de certaines affaires pénales. En outre, il est un acteur important dans le maintien de la collaboration intercommunale et régionale. Enfin, il veille au bon déroulement de tous les scrutins (élections fédérales, cantonales et communales).

La seule préfecture bilingue est celle du Lac. Les préfectures de la Broye, de La Glâne, de La Gruyère, de La Veveyse et de La Sarine sont officiellement francophones. Cependant, sans être bilingue de jure la préfecture de La Sarine, district qui comprend 25 communes toutes officiellement francophones, peut fonctionner dans les deux langues. La préfecture de La Singine, quant à elle, est officiellement de langue allemande.

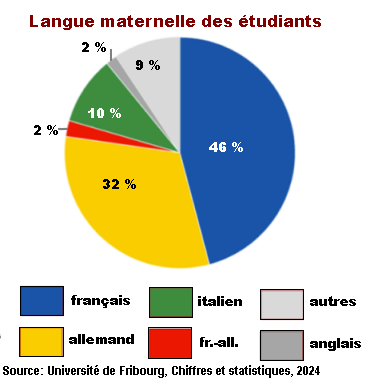

Au recensement fédéral de 2023, le canton de Fribourg comptait 334 723 habitants (341 537 au 31 décembre 2023), dont 68,4 % de francophones et 26,2 % de germanophones. On comptait également 2,3% d'italophones et 0,1% de Romanches, ainsi que plusieurs langues non nationales (environ 20%). À cela s’ajoute le franco-provençal (parfois appelé arpitan), langue autochtone non nationale, pratiquée ou connue par une faible partie de la population francophone qui la désigne du vocable de «patois». Contrairement au canton de Berne, les francophones sont majoritaires dans le canton de Fribourg. Le français, l'italien, le romanche et le franco-provençal sont des langues romanes, alors que l'allemand est une langue germanique.. Seuls le français et l'allemand bénéficient du statut de langue officielle.

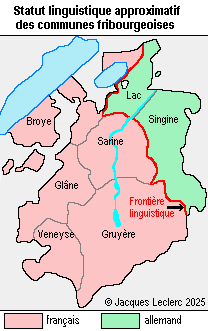

Il faut toujours se rappeler que, en Suisse, toute personne, n'étant ni de langue maternelle française ni de langue maternelle allemande, mais ayant fait sa scolarité dans l'une de ces deux langues ou l'ayant adoptée comme deuxième langue, est considérée comme francophone ou germanophone. C’est pourquoi on ne tient compte bien souvent dans les statistiques officielles que des francophones OU des germanophones. Autrement dit, on est francophone ou germanophone selon l'endroit où l'on réside! D'ailleurs, le canton de Fribourg est divisé par le Röstigraben, une frontière linguistique. En effet, la rivière Sarine agit comme une frontière naturelle entre les deux communautés linguistiques, séparant longitudinalement les deux langues présentes dans le canton, le français et l’allemand. C’est pour cette raison que le canton de Fribourg est qualifié de «canton bilingue».

2.1 Les francophones

|

Les francophones sont principalement établis dans les districts et communes de La Broye, de La Glâne, de La Gruyère, de La Veveyse et de La Sarine, auxquels il faut ajouter une partie du district bilingue du Lac. Si les langues officielles du canton sont le français et l’allemand, ce statut bilingue ne s’étend pas à tout le canton en application du principe constitutionnel de la territorialité des langues. La partie occidentale du canton et le centre sont unilingues français, la partie orientale unilingue allemande. C’est ce qu’on appelle une politique d’unilinguisme territorial, même si dans tous les districts sont établis des locuteurs de l’autre langue officielle.

Dans le district de La Gruyère (n° 3) attenant au canton de Vaud, le gruérien est compris par une partie de la population, même si la transmission intergénérationnelle n’est plus assurée. Il convient de mentionner aussi le broyard, parler franco-provençal du district de La Broye (n° 6), maîtrisé par seulement quelques rares personnes.

À ces parlers romans s’ajoute une langue mixte, franco-germanique, longtemps parlée dans la Basse-Ville de Fribourg, et qui compte aujourd’hui quelques rares adeptes, le bolze, composé d’éléments de singinois (variante de suisse-allemand du district de La Singine), de franco-provençal et de français. |

On peut lire aussi le texte de référence du linguiste Manuel Meune sur le franco-provençal.

2.2 Les germanophones

|

Comme dans toute la «Suisse allemande», les germanophones du canton de Fribourg parlent le suisse alémanique appelé le Schweizerdeutsch ou Dialekt. Cette variété d’allemand régional est demeurée très vivante dans toute la Suisse alémanique. De façon générale, les germanophones de Suisse n'aiment pas s'exprimer en «allemand d'Allemagne» ou en Schriftsdeutch qu'ils apprennent à l'école primaire. Beaucoup préfèrent même parler en français plutôt qu'en «bon allemand».

Dans le canton de Fribourg, les germanophones parlent principalement la variété singinoise appelée Senslerdeutsch (ou Seislertütsch), mais depuis quelques décennies cette variété a tendance à être remplacée par la variante bernoise, le Bernerdeutsch (ou Bärntütsch). Quoi qu'il en soit, le suisse alémanique, une langue germanique, est non seulement employé à la maison, entre amis, dans la rue, dans les communications informelles, mais il envahit aussi toute la vie sociale: les affaires, les écoles, les tribunaux, la radio et la télévision, le Parlement cantonal, etc. En fait, les Suisses alémaniques utilisent l’«allemand d'Allemagne» surtout lorsque les circonstances de la vie publique les y obligent, mais ils n’écrivent qu’en «allemand d'Allemagne». Bref, c'est une façon des Suisses alémaniques de s'identifier différemment des Allemands s’exprimant en Hochdeutsch. Néanmoins, c'est l'allemand d'Allemagne qui sert de langue officielle. |

La distance linguistique entre l’allemand d'Allemagne et les variantes du suisse allemand peut être est considérable, de sorte qu'une très bonne connaissance de l’allemand n'assure aucunement la compréhension de l’une ou de l’autre forme du suisse alémanique. Ainsi, même les individus originaires d’Allemagne et établis en Suisse pour des motifs professionnels doivent suivre des cours pour acquérir une maîtrise du suisse allemand local. On peut consulter une liste de mots différents en suisse allemand et en allemand standard en cliquant ici s.v.p.

2.3 La répartition linguistique

Au plan administratif, le canton de Fribourg est partagé en sept districts qui non seulement forment autant d'arrondissements judiciaires, mais qui sont eux-mêmes constitués d'entités appelées «communes», elles-mêmes composées parfois en plusieurs localités ou villages. En 2025, le canton de Fribourg comptait 121 communes. Seules trois communes sont considérées statistiquement comme des villes (plus de 10 000 habitants): Fribourg (37 645), Bulle (27 217) et Villars-sur-Glâne (12 444). Cependant plusieurs autres communes jouissent du titre de ville du fait de leur histoire (p. ex., la commune de Rue dans le district de La Glâne). Depuis ces dernières années, il y a eu de nombreuses fusions communales.

- Les districts

|

Cinq districts sont francophones et majoritairement catholiques: La Gruyère, La Glâne, La Veveyse, La Broye et la Sarine (ce dernier district est parfois considéré comme bilingue, alors que toutes ses communes sont officiellement francophones). Un seul district est germanophone et catholique: La Singine (en all.: Sense). Quant aux districts du Lac, il est considéré comme bilingues entre protestants et catholiques. Lorsqu'on consulte le tableau qui suit, il faut se rendre à l'évidence qu'il existe des minorités de part et d'autre de la frontière linguistique appelée le Röstigraben. Le questionnaire du Relevé structurel (RS) qui est une enquête par échantillonnage réalisé chaque année auprès de la population de plus de 15 ans par l’Office fédéral de la statistique permet d’indiquer jusqu’à trois langues principales à choix (les dialectes sont également pris en compte); pour cette raison la somme de chaque langue peut dépasser 100%.

District

(Source: OFS, 2023) |

Langue principale |

Population |

Allemand |

Français |

Autres

langues |

| District de La Broye |

français |

28 137 |

6,8 % |

89,7 % |

14,9 % |

| District de La Glâne |

français |

21 162 |

2,0 % |

89,8 % |

15,8 % |

| District de La Gruyère |

français |

49,229 |

6,0 % |

86,6 % |

21,1 % |

| District de La Sarine |

français-allemand |

88 927 |

11,5 % |

80,8 % |

21,2 % |

| District du Lac |

allemand-français |

33 472 |

65,1 % |

32,0 % |

16,4 % |

| District de La Singine |

allemand |

40 457 |

85,7 |

12,5 % |

12,2 % |

| District de La Veveyse |

français |

17 655 |

3,1 % |

88,2 % |

15,2 % | |

Cinq de ses sept districts du canton portent le nom d'une rivière: la Veveyse, la Glâne, la Broye, la Singine et la Sarine. On peut résumer la situation de la façon suivante:

| District |

Nombre de communes |

Population principale |

Chef-lieu |

| La Broye |

31 |

francophone |

Estavayer-le-Lac |

| La Glâne |

20 |

francophone |

Romont |

| La Gruyère |

28 |

francophone |

Bulle |

| La Sarine |

27 |

francophone |

Fribourg/Freiburg |

| Lac (See) |

15 |

francophone et germanophone |

Morat/Murten |

| La Singine/Sense |

27 |

germanophone |

Tafers/Tavel |

| La Veveyse |

9 |

francophone |

Châtel-Saint-Denis |

Il est bien écrit sur les tableaux précédents les termes «langue principale» et «population principale». En principe, la langue principale devrait être la langue officielle, mais la réalité est plus complexe.

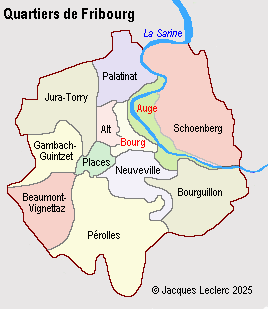

- La ville de Fribourg

|

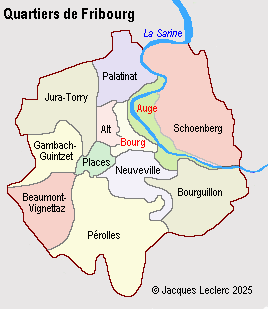

Fribourg est la capitale du canton, une ville considérée de facto comme bilingue en raison de sa population mixte. Elle compte 12 quartiers répartis autour de son centre historique de l'Auge et du Bourg: Palatinat, Jura-Torry, Alt, Gambach-Guitzet, Places, Beaumont-Vignettaz, Neuveville, Pérolles, Bourguillon et Schoenberg.

Historiquement, les quartiers situés sur la rive gauche de la Sarine étaient autrefois associés à la bourgeoisie et la langue principalement employée était le français. À l'opposé, de l’autre côté du cours d’eau, les quartiers habités par des classes socio-économiques plus pauvres venant du district germanophone de la Singine employaient davantage l'allemand comme langue de communication.

Aujourd'hui, la population de la ville de Fribourg est plus cosmopolite, 40% de sa population n’étant pas de langue maternelle française ou suisse-allemande/allemande, mais choisissant très majoritairement le français comme langue de communication. Il est vrai qu’une forte communauté portugaise, espagnole et italienne (en tout 16%) est établie en ville de Fribourg. |

Si les quartiers historiques ont connu jadis une forte influence française, les quartiers plus récents sont beaucoup plus diversifiés. Selon le dernier rapport de gestion de la Ville de Fribourg (2024), sous la rubrique « langue de diffusion » (langue dans laquelle les habitants demandent les informations officielles), 85% indiquent le français et 15% l’allemand. D'un point de vue historique, la Sarine constitue depuis toujours le Röstigraben de Fribourg.

3 Bilinguisme institutionnel et bilinguisme individuel

La distinction entre le bilinguisme institutionnel et le bilinguisme individuel est fondamentale. Dans le premier cas, il s'agit de l'emploi de deux langues, en principe à parité, par un gouvernement et ses institutions dans l'offre de leurs services; ce bilinguisme institutionnel confère à l'individu le choix de recourir à l'une ou l'autre des langues officielles dans ses rapports avec les institutions gouvernementales. Cela signifie que, dans un État bilingue, les citoyens ne sont pas tenus de parler les deux langues, puisque c'est l'État qui assume le bilinguisme, pas les individus.

Toutefois, le degré de bilinguisme de l'État (ou d'un organisme comme une municipalité ou une commune, voire une province ou un pays) peut varier, allant de l'égalité réelle entre les communautés linguistiques à une simple déclaration symbolique et strictement juridique. Par exemple, le bilinguisme peut inclure la représentation proportionnelle aux institutions, l'accès aux tribunaux, à l'administration, aux écoles et aux médias dans sa langue maternelle. Dans d'autres cas, seules les écoles minoritaires sont possibles. À l'autre bout de la lorgnette, le bilinguisme se résume à un panneau bilingue à l'entrée et à la sortie d'une municipalité. Finalement, il faut distinguer le bilinguisme de jure (selon la loi) et le bilinguisme de facto (dans les faits) ou encore le bilinguisme pragmatique. Évidemment, le bilinguisme reconnu juridiquement est plus contraignant que le bilinguisme pragmatique parce qu'il donne des instruments aux citoyens pour faire reconnaître leurs droits auprès des tribunaux, tandis que le bilinguisme de fait s'apparente à des concessions d'ordre linguistique qui peuvent être supprimées n'importe quand.

Contrairement au bilinguisme institutionnel qui concerne les établissements et les organismes publics, le bilinguisme individuel se rapporte à la capacité d'une personne à s'exprimer et employer de façon efficace en deux langues différentes, en l'occurrence le français et l'allemand. Bien sûr, cette compétence linguistique peut se manifester de diverses manières, allant de la simple compréhension à la pleine maîtrise de la production et de la compréhension en deux langues. Dans un État officiellement unilingue, le bilinguisme individuel peut s'avérer nécessaire si un groupe de citoyens parle une autre langue que celle de l'État.

Bref, la notion de «bilinguisme» est complexe parce qu'elle peut s'appliquer à un individu, à une communauté, à une région, à un gouvernement, à des institutions, à des règlements, à l'école, etc.

3.1 Le canton de Fribourg

La Constitution du canton de Fribourg prescrit à l'article 6 que le français et l’allemand sont les langues officielles du canton et que leur utilisation est réglée dans le respect du principe de territorialité:

|

Article 6

Langues

1) Le français et l’allemand sont les langues officielles du canton.

2) Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité : l’État et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3) La langue officielle des communes est le français ou l’allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l’allemand peuvent être les langues officielles.

4) L’État favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales. Il encourage le bilinguisme.

5) Le canton favorise les relations entre les communautés linguistiques nationales.

Article 17

Langue

1) La liberté de la langue est garantie.

2) Celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix.

|

Le canton de Fribourg est officiellement bilingue, avec le français et l'allemand comme langues officielles; cela implique que l'État est tenu, au niveau des institutions ayant leur compétence pour l’ensemble du canton, d'employer les deux langues. Cette obligation concerne le Parlement cantonal (appelé Grand Conseil) qui exerce le pouvoir législatif, l'administration cantonale et ses services, ainsi que le Tribunal cantonal qui est l'autorité supérieure en matière civile, pénale et administrative, et les établissements d’enseignement supérieur, principalement l’Université de Fribourg.

Bien que l'administration cantonale soit bilingue, le français est souvent prédominant en raison de la composition linguistique du canton. On relèvera que, selon le «Relevé structurel 2016-2021» de l’Office fédéral de la statistique, 5,1% de la population du canton de Fribourg est bilingue (infographie--le-bilinguisme-dans-le-canton-de-fribourg-20162021.pdf.)

3.2 Les langues des communes

Si le bilinguisme institutionnel s’applique est clair au niveau des autorités cantonales centrales qui doivent pouvoir travailler aussi bien en français qu’en allemand, il n’en va pas de même au sein des subdivisions administratives composées de communes (121 en 2025), elles-mêmes rattachées à l'un des sept districts du canton. C'est ici qu'entre en jeu le principe constitutionnel de la territorialité des langues, qui restreint le choix des autorités communales, lesquelles ne peuvent guère choisir une autre langue officielle que la langue majoritaire parlée traditionnellement sur leur territoire, sauf s'il y est établie une « minorité autochtone importante » (cf. l'art. 6.3 de la Constitution de 2004). Cependant, cette obligation n’exclut pas un certain bilinguisme pragmatique en faveur d’une minorité qui ne peut pas être considérée comme importante.

S’il existe une liste officielle des communes du canton de Fribourg, une telle liste n'existe pas selon leur statut linguistique (unilingue/bilingue). Cependant, il n’est pas contesté que sont francophones toutes les communes des districts de La Broye (18 communes), de La Glâne (14 communes) de La Gruyère (25 communes sauf Bellegarde/Jaun, 647 habitants en 2023), de La Veveyse (9 communes) et de La Sarine (25 communes, avec un bilinguisme pragmatique marqué en ville de Fribourg), alors que sont germanophones toutes les communes du district de La Singine (Sensebezirk, 15 communes). Quant au district du Lac (Seebezirk), seul district bilingue du canton, il comprend 15 communes dont actuellement une seule est officiellement bilingue suite à une fusion de communes (Courtepin).

L’absence de législation définissant juridiquement et officiellement quel est le statut linguistique des communes fribourgeoises n’a pas fait l’objet de critique particulière jusqu’à la fin des années 1990. Il faudra attendre en particulier l'adoption en 1990 de la révision partielle de la Constitution cantonale (art. 21 de la Constitution de 1857), puis surtout la révision totale de 2004 (art. 6 de la Constitution de 2004) pour qu’une loi sur les langues soit demandée aux autorités politiques. Bien que le canton de Fribourg n'ait jamais jusqu'ici entrepris de définir juridiquement et officiellement quelles sont les communes bilingues, les autorités et les tribunaux ont pris acte qu'il existe de facto (dans les faits) quelques communes pratiquant un bilinguisme pragmatique (français-allemand), la grande majorité étant unilingue (français ou allemand). En résumé, à part une seule exception pour la commune de Courtepin (ordonnance de 2003), il n'existe pas actuellement de jure (par une loi générale) des communes bilingues ou unilingues, la détermination des langues officielles étant déterminée par la pratique locale, et indirectement par des lois particulières, comme la Loi sur la justice pour les autorités de première instance et seconde instance et par la législation scolaire en matière d’instruction publique obligatoire, voire par des décisions judiciaires. Cette situation est une conséquence directe de l’application du principe territorial et de la forte tradition d'autonomie communale en Suisse, éléments centraux du fédéralisme helvétique.

À défaut d’une loi, comme il en existe dans le canton des Grisons, qui permet d’établir le statut linguistique des communes — 53 communes unilingues allemandes, 16 communes unilingues romanches, 15 communes unilingues italiennes, 17 communes bilingues romanches-allemandes et aucune commune bilingue allemande-italienne, le tout accompagné de textes juridiques déclarant formellement le statut linguistique d'une commune —, la jurisprudence a défini des critères se basant sur des avis d’experts, comme l’importance de la minorité linguistique, sa stabilité, le fait que la commune soit à la frontière des langues, l’histoire linguistique de la commune, la volonté des citoyens concernés, la pratique communale et la qualité de chef-lieu d’un district comprenant des communes de langue française et des communes de langue allemande.

- La population mixte

De nombreuses communes fribourgeoises abritent des populations mixtes: Granges-Paccot (85.5% fr. – 14.5% all.: Sarine), Givisiez (90,8% fr. – 9,2% all.: Sarine), Villars-sur-Glâne (86,5% fr. – 13,5% all.: Sarine), Courtepin (74% fr. - 26% all. : Lac), etc. (Source : Recensement fédéral de la population (relevé exhaustif) et Relevé structurel (Échantillon de la population) - Office fédéral de la statistique et Service de la statistique du canton de Fribourg. Mais le nombre des locuteurs de la minorité française ou allemande n'est pas nécessairement un critère décisionnel et il n'est surtout pas obligatoire.

En résumé, dans ce canton, la distinction entre une commune unilingue et une commune bilingue peut être basée sur la proportion des locuteurs francophones et germanophones. Les communes où les deux langues sont parlées de manière significative peuvent être considérées comme bilingues, bien qu'il n'y ait pas de critères définis à ce sujet. Juridiquement, il n'y a qu'une seule commune qui pourrait avoir appliqué ce critère en se déclarant bilingue, mais sans que ce soit clairement explicite, Courtepin, en vertu d'une ordonnance de 2003.

- Les tribunaux

La Loi sur la justice règle de manière exhaustive l’emploi des langues en matière judiciaire (civil et pénal) ainsi que le Code de procédure et de juridiction administrative. En fait, il n'existe pas formellement parlé des procès «bilingues» en première instance. Par contre l’autorité de recours (Tribunal cantonal) doit accepter en application de l’art. 17.2 de la Constitution de 2004 les recours dans une des langues officielles (français ou allemand) même si le jugement de première instance a été rendu dans l’autre langue officielle.

Article 17

Langue

1) La liberté de la langue est garantie.

2) Celui qui s'adresse à une autorité dont la compétence s'étend à l'ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix. |

L’arrêt du Tribunal cantonal est cependant rendu, en principe, dans la langue de la décision attaquée. Dans tous les cas, il n'est pas clairement formulé si le juge doit comprendre la langue du justiciable ou s'il doit faire appel à un(e) interprète.

L’article 20 de la Loi sur la justice précise que «les deux langues officielles sont équitablement représentées au sein des autorités judiciaires dont la juridiction s'étend à une circonscription judiciaire bilingue», alors que l’article 22.2 de la même loi indique ce qui suit:

Article 22

Juges – Suppléance

1) En cas d'empêchement, chaque juge professionnel-le dispose d'un ou plusieurs suppléants ou d'une ou plusieurs suppléantes ordinaires.

2) Le suppléant ou la suppléante est choisi-e par le Conseil de la magistrature parmi les juges professionnels de l'autorité judiciaire concernée, dans l'ensemble des arrondissements; il ou elle doit disposer des mêmes compétences professionnelles et linguistiques pour traiter de manière convenable les dossiers du ou de la juge empêché-e. Les dispositions relatives à la désignation d'un remplaçant ou d'une remplaçante pour le ou la procureur-e général-e et les juges du Tribunal cantonal demeurent réservées. |

- Les pratiques communales

Une commune reconnue habituellement comme unilingue peut accepter de rendre des services dans l'autre langue officielle du canton, sans qu'elle devienne officiellement bilingue pour autant. On peut trouver des plaques de rue en deux langues dans une commune unilingue, comme c'est le cas à Fribourg, tout en restant officiellement unilingue. La commune de Murten/Morat a deux noms officiels, mais ne publie ses documents qu'en allemand tout en offrant certains services oraux en français. À Fribourg, c'est l'inverse, les documents sont en français, mais des services peuvent être rendus en allemand. Il y a de nombreuses communes unilingues francophones qui offrent des services à la carte à leur minorité germanophone. Ces services peuvent varier énormément d'une commune à l'autre, et être retirés partiellement ou totalement selon pratique communale du moment.

On ne peut pas se baser sur les pratiques en usage, car chaque commune décide de son fonctionnement. S'il fallait comprendre que le fait d'accorder «gracieusement» des services dans une autre langue rend une commune officiellement bilingue, il y aurait probablement de vives contestations. Bref, une commune peut offrir des services limités dans une autre langue sans qu'elle soit tenue de le faire de façon systématique dans deux langues.

- La présence de deux langues dans un district

Un seul district est considéré officiellement comme bilingue, le district du Lac qui comprend des communes germanophones et francophones ainsi qu’une commune bilingue (Courtepin). Le district de La Sarine est francophone notamment en matière judiciaire et administrative. Sa préfecture accepte cependant de répondre, suivant les cas, en langue allemande, le district comprenant une minorité autochtone germanophone non négligeable (un peu plus de 15%).

Mais ces statuts qu'on pourrait qualifier d'autoproclamés ne sont pas régis par une loi et ne concernent en fait que leurs préfectures. En général, la préfecture peut offrir des documents en français et en allemand comme bon lui semble, mais cette pratique n’implique pas les communes qui, de leur côté, bénéficient de leur autonomie à ce sujet (bilinguisme pragmatique).

Bien que le district du Lac et, d’une certaine manière, celui de La Sarine soient les seuls à être techniquement bilingues, cela ne rend pas les communes bilingues. Une commune peut même avoir une dénomination bilingue (Murten/Morat, Meyriez/Merlach, Courgevaux/Gurwolf, etc.) et être unilingue dans les faits. Il est aussi possible de n'avoir qu'une dénomination française, p. ex. Courtepin, et être plus ou moins bilingue dans les faits.

- Une notion élastique

Cela étant dit, en l'absence de critères définis par une loi, la «pratique du bilinguisme communal» peut être plus ou moins officialisée par les autorités communales (règlements communaux, les décisions du Parlement ou d'une assemblée communale, les décisions de l'exécutif communal, etc.), mais c'est très rare que ce soit fait formellement. Le degré de la «pratique bilingue» peut varier d'une commune à une autre, et d'un domaine administratif à un autre. Le bilinguisme n'est pas le même d'une commune à l'autre ou n'a pas le même sens.

On trouve deux conceptions de la politique linguistique à adopter au sein des communes : l’une estime que la langue officielle d’une commune doit être, en principe, celle qui unit sa population et qui permet le mieux de s’y intégrer et de participer activement à la vie sociale et politique locale. Cette conception tient compte des personnes allophones qui représentent environ 25% de la population cantonale et met en avant le principe territorial qui n’empêche ni de favoriser, à l’école, l’enseignement efficace des deux langues ni de pratiquer un certain bilinguisme pragmatique en faveur des minorités autochtones peu importantes. Selon une autre conception, il convient de mieux appliquer le bilinguisme institutionnel égalitaire du canton au sein des communes, en particulier à la frontière des langues, en assouplissant le principe territorial et numérique, ce qui devrait en principe améliorer le bilinguisme individuel des Fribourgeois et leurs contacts tout en favorisant la promotion économique du canton. Autrement dit, c'est la différence entre le bilinguisme juridique et le bilinguisme pragmatique.

Par comparaison, au Canada, la ville d'Ottawa, la capitale du pays, est officiellement bilingue de par la loi (de jure), mais ce n'est pas davantage une ville bilingue dans les faits parce qu'il y a peu de francophones; Montréal est officiellement et juridiquement une ville unilingue française au Québec, mais c'est une ville néanmoins bilingue parce qu'il y a une forte proportion d'anglophones et d'allophones parlant anglais. Dans les deux villes, des procès bilingues sont disponibles, mais cette possibilité n'a rien à voir avec le statut linguistique des villes, car ce domaine ne relève pas des villes, mais des provinces et du gouvernement central. Nous sommes donc en présence de deux notions de bilinguisme: d'une part, le statut officiel reconnu par la loi, d'autre part, les pratiques réelles adoptées par les locuteurs ou les instances judiciaires ou administratives, voire par la présomption populaire qui croit à un bilinguisme déterminé par le pourcentage présumé des locuteurs.

Dans une situation similaire, les communes du canton des Grisons ont adopté une réglementation officialisant la ou les langues officielles de leurs localités, une commune pouvant compter plusieurs localités, ce qui implique éventuellement les instances municipales, judiciaires et scolaires. Dans les Grisons, il faut un minimum de 20% d'une minorité pour devenir bilingue à la condition que celle-ci soit romanche et non allemande. L'adoption de cette procédure permet de favoriser la minorité romanche en déclin.

- Les résistances

Étant donné que, dans le canton de Fribourg, aucune loi ne détermine l’appartenance linguistique des communes, chacune peut faire ce qu'elle veut dans ce domaine, y compris s'opposer à tout bilinguisme. Il peut donc exister une certaine résistance chez des francophones à l'égard de la communauté germanophone dans la mesure où la majorité craint à tort ou à raison la germanisation de leur commune ou de leur canton. Rappelons que la majorité francophone est dans une situation minoritaire au plan national (22,7%), ce qui ne semble pas inciter une majorité francophone locale à avoir une attitude de «générosité» pour leur minorité germanophone. Cette résistance se traduit par une application stricte de la territorialité à partir du principe «une commune, une langue».

Voici donc des extraits (les caractères gras sont d'origine) d'un message du Conseil communal concernant la langue officielle de la commune de Mont-Vully dans le district du Lac (pop.: 4450 hab.):

|

Message du Conseil communal concernant la langue officielle de notre commune (2016)

Le Conseil communal vous fait part de sa position en ce qui concerne la langue officielle de la Commune de Mont-Vully

qui est et demeurera le français.

[...]

Vu ce qui précède, nous considérons que notre devoir est de veiller au respect de la répartition traditionnelle des langues puisque, historiquement, notre commune a toujours été un territoire francophone. On ne peut renier notre histoire sans autre et votre Conseil communal tient fermement au maintien de cette territorialité francophone.

Statistiquement, il y a effectivement une part importante d’habitants déclarés comme étant de langue maternelle allemande, mais en réalité la grande partie parle très bien le français et le reste le maîtrise suffisamment pour comprendre la documentation reçue de la commune. Dès lors la minorité de ceux ne comprenant pas le français n’est pas assez importante pour exiger l’allemand comme langue officielle, les frais découlant de son introduction étant trop élevés au regard de la grandeur de la commune. [...]

Nous ne voulons pas, par cette prise de

position, créer une polémique ou déclencher une guerre des langues qui serait

stérile et néfaste. Nous sommes au contraire persuadés que vous comprendrez que

notre point de vue se justifie tant historiquement que financièrement.

L’essentiel pour nous est que chacun qui a choisi de venir chez nous, en pays

francophone, soit heureux de son choix et puisse bénéficier pleinement de ce que

notre commune offre. Autrement dit nous souhaitons que chacun réussisse son

intégration dans le cadre que nous offrons et qui est historiquement le nôtre.

[...] |

C'est un exemple intéressant parce qu'il représente la complexité de la situation en Fribourg. Mont-Vully est située dans la zone francophone suisse déterminée par le Röstigraben, mais elle a une frontière commune avec le canton de Berne massivement de langue allemande. Cependant, il existe dans la commune une minorité germanophone relativement bilingue. Par conséquent, il apparaît inutile de déclarer l'allemand co-officiel avec le français. Selon la même logique, il serait inutile de déclarer la commune officiellement de langue française puisque tout le monde parlerait cette langue. D'ailleurs, la commune ne dispose d'aucun texte juridique à ce sujet. Le français est la langue officielle de facto, il ne l'est pas de jure, ce qui n'empêche nullement la commune d'avoir un site en français et en allemand.

Par conséquent, les zones mixtes ou bilingues sont rarissimes dans le canton de Fribourg, sauf pour les domaines «cantonalisés» (p. ex., les autorités judiciaires supérieures, la sécurité, les hôpitaux) qui ne relèvent pas des communes ou des localités. Malgré tout, la peur de la «colonisation germanophone» continue d’influencer la politique des langues dans la ville de Fribourg et dans les communes limitrophes, sinon dans tout le canton.

- La Ville de Fribourg

Selon l'Office fédéral de la statistique, la ville de Fribourg comptait 38 660 habitants à la fin de janvier 2023. Quant à son agglomération, qui comprenait à la même date 68 021 habitants, elle englobe 10 communes (9 francophones faisant partie du district francophone de La Sarine et une germanophone appartenant au district germanophone de La Singine). Dans l'agglomération, 73,8 % parlent le français et 16,3 %, l'allemand. En 2023, dans la ville même, 70,7 % ont le français comme langue principale, 18,8 %, l'allemand. Le pourcentage de germanophones dans la capitale du district de La Sarine a encore chuté en 2024 pour atteindre 14,5% (selon la langue de diffusion), la proportion de francophones atteignant 85,5% parmi lesquelles une forte population étrangère (près de 40% de la population) qui a adopté le français comme langue d’intégration.

|

Dans le Vieux-Fribourg, on peut trouver des plaques de rue en français et en allemand. De nombreux documents sont disponibles en allemand. Tout cela ne suffit pas pour affirmer que Fribourg est une ville officiellement bilingue, même s’il est incontestable que ses autorités pratiquent un bilinguisme pragmatique. S’il n’existe (encore) aucune loi générale permettant de définir le statut juridique de Fribourg, les autorités communales admettent que la ville est considérée depuis deux siècles comme officiellement francophone, tout en étant favorable à un statut juridique bilingue que l’adoption par le Parlement cantonal de l’avant-projet de Loi sur les langues dans sa teneur actuelle pourrait permettre. |

Par conséquent, la Ville est juridiquement unilingue française (de jure) par défaut, mais à demi bilingue dans les faits (de facto)! Rappelons le cas des villes canadiennes d'Ottawa et de Montréal, à la fois bilingues et unilingues, selon le critère auquel on se base. L'exemple de la Ville de Winnipeg au Manitoba est également digne d'intérêt: la Ville n'est pas officiellement bilingue, mais certains quartiers le sont par la Charte de la Ville de Winnipeg, ce qui signifie que la Ville doit offrir des services bilingues comme si elle était officiellement bilingue partout, mais uniquement limitée dans certains quartiers (Saint-Boniface et zones désignées).

- Les solutions

De nombreux spécialistes se sont penchés sur cette question depuis des décennies, sans encore avoir trouvé de solutions appropriées pour le canton de Fribourg. Les diverses tentatives de doter le canton d’une loi sur les langues, plus précisément sur les langues officielles des communes, ont été jusqu'ici abandonnées par le gouvernement, généralement parce qu'on craignait à tort ou à raison de voir le débat public dégénérer en une «guerre des langues» (voir le texte ci-haut de la commune de Mont-Vully) qui opposerait les francophones et les germanophones. Mais tout cela pourrait bientôt changer avec une éventuelle adoption de l'avant-projet de Loi sur les langues officielles et la promotion du bilinguisme (2025), qui tend à définir les critères permettant à une commune d’adopter un statut officiellement bilingue.

Ces critères sont définis à l’article 8 (Droit de se doter de deux langues officielles) de l’avant-projet de Loi sur les langues officielles et la promotion du bilinguisme dans les termes suivants :

1. Une commune peut se doter de deux langues officielles si:

a) en application de l'art. 6.3 de la Constitution, elle comprend une minorité linguistique autochtone importante; et si

b) en application de l'art. 6.2 de la Constitution, elle est contiguë à une commune qui compte deux langues officielles ou dont la langue officielle correspond à sa propre minorité linguistique.

2. Une commune est réputée comprendre une minorité linguistique autochtone importante lorsque:

a. la proportion de sa population s'exprimant dans l'autre langue officielle dépasse 10% dans chacune des statistiques disponibles depuis les vingt-cinq dernières années; ou

b) l'utilisation sur le territoire concerné de cette langue officielle est le reflet d'une pratique historique, stable depuis les cinquante dernières années.

Si ces critères sont remplis, le Conseil communal (l’exécutif communal) ou le dixième des citoyennes et citoyens actifs (ayant le droit de vote) peuvent soumettre le changement de statut linguistique unilingue en statut bilingue à la population locale par un scrutin populaire soumis à la majorité simple (mais qualifiée en cas de retour au statut officiel unilingue).

Actuellement seules 12 communes sur les 121 du canton pourraient demander l’adoption d’une deuxième langue officielle communale. Selon Samuel Russier, secrétaire général de la DIAF (Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts), précise quelles sont ces communes qui pourraient choisir de devenir bilingues, selon ces critères.

Huit sont francophones: la ville de Fribourg, Granges-Paccot, Marly, Pierrafortscha, Villars-sur-Glâne, Courtepin, Cressier et Mont-Vully.

Quatre sont germanophones: Courgevaux, Meyriez, Morat et Tinterin.

Cependant, en vertu de cette éventuelle loi, la ou les langues officielles des districts administratifs restent les mêmes qu’actuellement soit :

a) le français pour les districts de La Sarine, de La Gruyère, de La Glâne, de La Broye et de La Veveyse;

b) l'allemand pour le district de La Singine;

c) le français et l'allemand pour le district du Lac.

On peut lire aussi cet article paru dans le journal Laliberté:

MODE D’EMPLOI POUR OBTENIR LE STATUT DE COMMUNE BILINGUE

Fribourg, journal La Liberté, mardi 17 juin 2025

Vous souhaitez que votre commune devienne bilingue? Il faut pour cela que la langue minoritaire soit parlée par 10% des locuteurs ou qu’elle soit «historique». Une commune limitrophe doit également parler la langue minoritaire de votre commune. Si ces conditions sont remplies, le Conseil communal ou le dixième des citoyens de votre commune peut en faire la demande. Une période de deux ans, du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029, serait instituée pour de telles demandes – si toutefois ces dispositions sont maintenues au terme de la consultation et approuvées par le Grand Conseil l’an prochain.

Une fois la demande déposée, le canton examinerait si les conditions sont remplies. Si oui, les citoyens de la commune voteraient, à la majorité simple, sur l’éventuel bilinguisme de la commune. En cas de succès, tous les documents communaux devraient être traduits en deux langues et chaque citoyen aurait le droit de s’adresser à l’administration dans la langue de son choix. Si personne dans votre commune ne demande le bilinguisme, la langue officielle restera celle de la majorité.

Le projet du Conseil d'État prévoit aussi de modifier la langue d’une commune au-delà de 2029, au cas où les groupes linguistiques devaient évoluer. Précision: «Une commune ne pourrait pas basculer dans l’autre langue sur un simple vote, elle devrait nécessairement passer par le stade du bilinguisme». D’autre part, si une commune bilingue voulait abandonner l’une de ses deux langues officielles, cela passerait également par un vote dans les urnes. |

Après 20 ans d'attente et malgré une clause spécifique dans la Constitution en 2004, aucune commune fribourgeoise ne peut aujourd'hui se revendiquer officiellement bilingue, faute de directive suffisamment claire. Selon le projet de loi, le changement de statut devrait être validé par un vote populaire.

3.3 Le bilinguisme individuel

Contrairement au bilinguisme institutionnel qui concerne les établissements et les organismes publics, le bilinguisme individuel se rapporte à la capacité d'une personne à s'exprimer et à employer de façon efficace deux langues différentes, en l'occurrence le français et l'allemand. Bien sûr, cette compétence linguistique peut se manifester de diverses manières, allant de la simple compréhension à la pleine maîtrise de la production et de la compréhension dans les deux langues. Le bilinguisme individuel peut être présent dès la naissance ou acquis à travers la scolarité ou par des contacts dans la rue ou au travail. D'un point de vue social, le bilinguisme individuel peut être «additif» si la langue seconde (L2) ne vient pas perturber la langue maternelle (L1) déjà acquise, ce entraîne un bilinguisme équilibré. Mais le bilinguisme peut être «soustractif» lorsque l'acquisition de la L2 vient déstabiliser la maîtrise de la L1. En somme, dans le bilinguisme dit soustractif, les deux langues sont perçues comme étant concurrentes, alors que dans le bilinguisme additif les deux langues sont vues comme complémentaires. Cette situation peut entraîner une attitude négative, si l'apprentissage se réalise au détriment de la langue maternelle. Lorsque deux langues cohabitent sur un même territoire, il faut tenir compte de cette réalité dès l'instant où une autorité décide d'imposer l'apprentissage d'une langue étrangère perçue de façon positive ou négative.

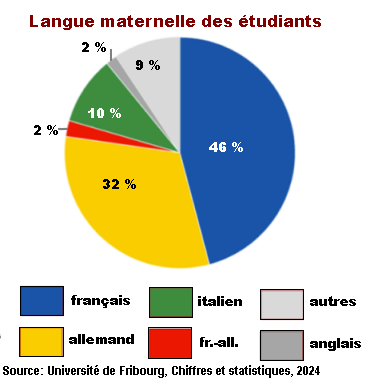

Dans le canton de Fribourg, le bilinguisme individuel se présente ainsi:

|

| Langues principales |

Canton de Fribourg |

Suisse |

| Français seul / français et autre(s) langue(s), sans l'allemand |

63,6 % |

20,6 % |

| Allemand seul / allemand et autre(s) langue(s), sans le français |

21,8 % |

60,7 % |

| Bilingue français et allemand, éventuellement une autre langue |

5,1 % |

2,2 % |

| Unilingue (sans le français ni l'allemand) |

8,8 % |

14,7 % |

| Multilingue (sans le français ni l'allemand) |

0,7 % |

1,8 % |

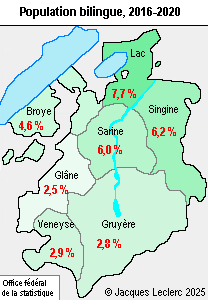

Le bilinguisme individuel touche 5,1 % des résidents permanents du canton de Fribourg. C'est dans le district du Lac (7,7%) qu'on trouve le plus grand pourcentage de bilingues, suivi de La Singine (6,2%), de La Sarine (6,0%) et de La Broye »(4,6%). |

Il reste à savoir si les francophones sont plus bilingues que les germanophones et vice versa. Ce n'est pas si simple, car au niveau cantonal la langue principale parlée habituellement au travail est le français seul ou le français et une autre langue, à l’exception de l’allemand (61,6%). Pour 20,7% de la population, c’est le bilinguisme français-allemand qui est le plus courant. En revanche, 16,0% des personnes parlent habituellement l’allemand seul ou l’allemand et une autre langue, à l’exception du français, au travail.

Si l’on jette un coup d'œil au niveau national, les résultats montrent que l’allemand seul ou l’allemand et une autre langue, à l’exception du français, est la principale langue parlée au travail (65,0%), suivie du français seul ou le français et une autre langue, à l’exception de l’allemand (20,1%) et que le bilinguisme français-allemand ne représente que 8,6%.

La région du Fribourg a été habitée dès la préhistoire, soit vers - 3200 ans. Le canton entra dans l'histoire au IVe siècle avant notre ère avec l'installation des Helvètes celtes qui se partagèrent la région.

4.1 La période gauloise

|

Le territoire de la Suisse est témoin d'une présence humaine très ancienne, notamment dans les cantons du Valais et de Vaud; des cités lacustres furent fondées dans le Jura et ailleurs. Quoi qu'il en soit, nous ne savons rien des langues parlées par ces premières populations.

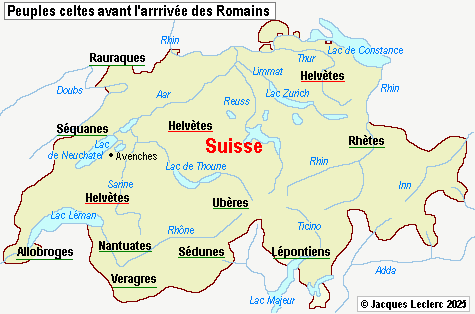

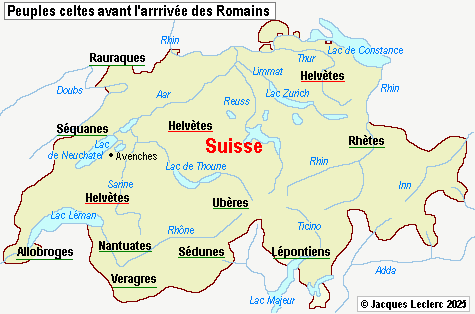

Par contre, nous en savons davantage avec l'arrivée des peuples gaulois entre 1000 et 500 avant notre ère, vraisemblablement en provenance d’une région située à l’est du Rhin, entre le Main et le Danube, et jusqu’en Hongrie. Bien avant l'arrivée des Romains, soit au début de l'âge du fer (entre le VIIIe et le VIe siècle avant notre ère), la civilisation celtique, originaire de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne du Sud et la France du Nord-Est, s'était implantée en Autriche, ainsi que dans l'est de la France, en Suisse et le nord de l'Italie, en Espagne et dans l'île de Grande-Bretagne. |

C'est également à cette époque que s'établirent les relations commerciales entre les Celtes et les peuples de la Méditerranée (voir la carte de l'aire celtique entre le Ve siècle avant notre ère et le début des conquêtes romaines). On sait aussi qu'au IIIe siècle des tribus celtes envahirent le monde gréco-romain en s'emparant de l'Italie du Nord, de la Macédoine et de la Thessalie.

|

Au Ier siècle avant notre ère, la région couvrant toute la Suisse actuelle, l’Italie du Nord et les régions françaises voisines appartenait à une même aire relativement homogène de langue gauloise. Rien n’est connu d’une éventuelle différenciation dialectale de cet espace ethnoculturel. Nous ne savons même pas dans quelle mesure les parlers des différents peuples gaulois dont on connaît le nom se distinguaient.

Plusieurs peuples celtiques occupaient le territoire de la Suisse actuelle, dont les Rauraques au nord-ouest, les Rhètes en Suisse orientale et dans les Grisons, le Tessin peuplé de Lépontiens, alors que le Valais actuel était partagé entre les Nantuates, les Véragres, les Sédunes et les Ubères; les Allobroges occupaient la région de Genève. Mais ce sont les Helvètes qui sont demeurés les plus célèbres Gaulois dans l'histoire de la Suisse.

La ville d'Avenches (Aventicum, en latin) était la capitale des Helvètes. Elle était située dans l'actuel canton de Vaud, mais à la limite du canton de Fribourg. Comme on le sait, aux abords du lac de Neuchâtel, les districts de Vaud et de Fribourg appartiennent à la même aire géographique, notamment le district de La Broye fragmenté en parcelles de territoires. Aventicum se trouvait être à proximité du lac de Morat partagé aujourd'hui entre Vaud et Fribourg. |

Le pays des Helvètes constituait une région stratégique pour l'Empire romain parce qu'elle était située tout près des Germains de l'autre côté du Rhin. Un système routier fut mis en place afin de garantir la possibilité d'y envoyer rapidement des troupes. En quelques décennies, Aventicum compta plus de 20 000 habitants, ce qui en faisait la plus grande ville de l'Helvétie.

4.2 La romanisation

En l'an 15 avant notre ère, les Helvètes furent vaincues et l'empereur Auguste (63 av. - 14 apr.) incorpora la région des Helvètes à l'Empire romain, qui fit partie de la province de Rhétie-Vindélicie dont la capitale était Augsbourg. Mais les Romains demeurèrent peu nombreux et se limitaient à un certain nombre de fonctionnaires attachés au gouverneur de la province, quelques dizaines de soldats chargés de la sécurité des routes et du gouverneur, ainsi que quelques spécialistes et techniciens œuvrant dans des chantiers de construction particuliers comme les édifices publics et les routes. En somme, rien pour latiniser les autochtones avec succès. Néanmoins, pendant quatre siècles, Rome exerça sur la région son influence économique et culturelle, surtout à partir de Adventicum (Avenches). Les populations celtes se latinisèrent progressivement d'autant plus que les routes favorisèrent la diffusion des idées.

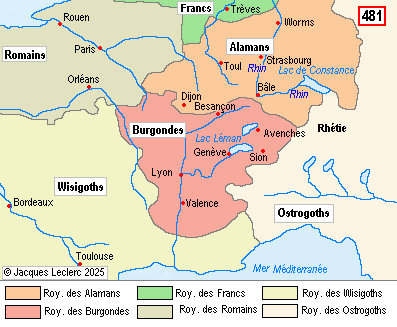

|

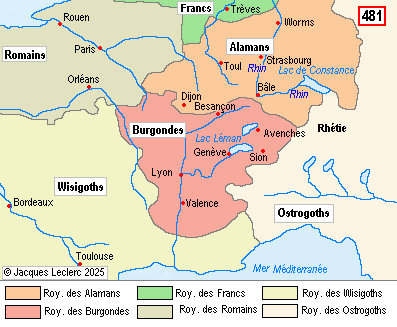

À partir du IIIe siècle, la colonisation par deux peuples germaniques, les Alamans venus du Nord-Est et les Burgondes par l'Ouest, donnèrent au territoire les éléments de sa future composition linguistique. Les colons alamans et burgondes s'installèrent dans la région entre la Sarine et la Singine parce que les Gallo-Romains y étaient peu implantés.

Quant à ces derniers, leur langue latine subit des changements importants du fait de l'affaiblissement du pouvoir romain et de l'arrivée des Alamans et des Burgondes. Contrairement à des cantons comme le Valais, Neuchâtel ou Genève, les peuples germaniques ont pu conserver leur langue. Avec le temps, les transformations linguistiques des Gallo-Romains aboutirent à la disparition graduelle du latin parlé pour se transformer en divers parlers franco-provençaux qu'on désignera par le terme de «patois».

Cette transformation linguistique s'étala du Ve siècle au IXe siècle, soit durant la période où la portion alémanique actuelle du canton de Fribourg est devenue effectivement alémanique. On peut constater encore aujourd'hui que la situation linguistique semble n'avoir que peu évolué depuis l'année 500. Entre-temps, la population s'était christianisée et au cours du VIe siècle celle-ci gagna les campagnes. |

La région fit ensuite partie de l'empire de Charlemagne, puis passa à la Lotharingie. Après la mort de Charles III le Gros (né en 839) en 888, la région fit partie d'un nouveau royaume de Bourgogne créé par le "guelfe" Rodolphe Ier, celui-ci soutenant à la fois le pape et l'empereur du Saint Empire romain germanique. En 1032, soit après la mort du roi Rodolphe III, la région, comme d'ailleurs toute la Suisse (ainsi que l'Allemagne, l'ouest de la France et le nord de l'Italie), fut rattachée au Saint Empire romain germanique, mais elle resta politiquement morcelée entre de nombreux seigneurs féodaux qui se considéraient relativement libres des politiques de l'empereur. Au plan linguistique, toute la région subit l'influence des familles de langue allemande pendant tout le siècle qui suivit. L'évêque de Lausanne (de 1056 à 1089), Burcard d'Oltigen, fidèle à l'empereur Henri IV, empereur du Saint Empire de 1084 à 1105, obtint en 1079 des droits et des biens entre la Sarine, le Léman et les Alpes, Cugy et Morat.

4.3 La fondation de la ville de Fribourg

|

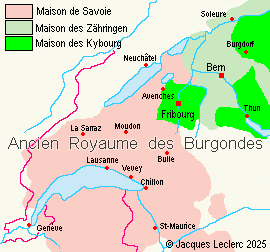

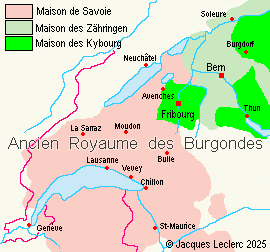

La ville de Fribourg fut fondée par le duc Berthold IV de Zähringen (vers 1125-1186) en 1157; la Maison de Zähringen était une dynastie de ducs dans l'ouest de l'Allemagne et de la Suisse actuelles. Le nom est d'origine germanique et provient des mots allemands frei signifiant «libre» (en raison des libertés octroyées par le fondateur) et Burg, «lieu fortifié». La ville acquit alors un caractère principalement germanophone, malgré la présence d'une population «franco-provençale» parlant essentiellement le «patois fribourgeois», une variété locale du franco-provençal, qui présentait diverses variantes internes.

Le sort de la ville de Fribourg changea à la mort de son fondateur en 1186 : la ville fut partagée entre les seigneuries de l'époque, qui ont façonné le destin de la Suisse au Moyen Âge avec les Savoie, les Zähringen, les Kybourg et les Habsbourg. Le roi Berthold V de Zähringen légua la ville à sa sœur Anne, épouse d’Ulrich de Kibourg (Kyburg). Les Kibourg octroyèrent aux Fribourgeois une charte communale. |

- Le règne des Kybourg

Le 28 juin 1249, les comtes de Kybour, Hartmann l'Ancien et son neveu Hartmann le Jeune, accordèrent en effet la Handfeste ou «Charte des franchises», qui régissait l’organisation politique, judiciaire et économique de la ville. Cette première constitution fribourgeoise fut rédigée en latin et traduite en français médiéval (ancien français) et en allemand médiéval.

La Handfeste réglementait les successions, les droits des femmes sur leurs biens, puis ceux des mineurs; il imposait des limites «à la ferveur des moribonds qui doteraient l'Église au préjudice de leurs héritiers»; il interdisait de citer un citoyen devant un tribunal étranger; il punissait de mort (la pendaison) tout vol d'une valeur de cinq sous (ou sols) commis dans l'enceinte de la ville; il consacrait l'inviolabilité du domicile, prévoyait la marche à suivre dans les procédures, la saisie des gages, les cautionnements, les citations, les privilèges des foires, les droits de four. La Handfeste réglementait également la police, ainsi, la propreté des rues, le code des logis, des bouchers, des boulangers et des marchés. Comme c'était courant à l'époque, rien ne concernait la langue! La Handfeste consacrait le pouvoir politique détenu par des bourgeois d'origine noble. À cette époque, la langue employée par les autorités fribourgeoises était le latin, ce qui permit sans doute aux populations locales de conserver leur langue maternelle, le dialecte alémanique pour les germanophones, et le patois fribourgeois pour les romandophones. Évidemment, qu'on les qualifie de «dialecte» ou de «patois», l'alémanique et le fribourgeois sont avant tout des langues!

- Le régime des Habsbourg

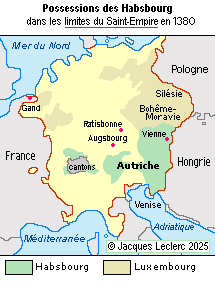

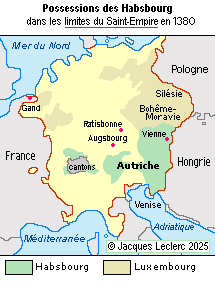

|

Par la suite, durant près de deux siècles, la ville de Fribourg demeura sous la domination des Habsbourg, soit de 1277 jusqu'en 1452, bien que vers 1380 les premiers cantons suisses se soient libérés de la domination des Habsbourg qui ne contrôlaient encore que l'Autriche. Malgré les conflits militaires et politiques incessants, Fribourg connut néanmoins une prospérité certaine. La cité s’agrandit, les métiers s’organisèrent en corporation, l’éducation et l’assistance se développèrent. Puis, par la Lettre des Bannerets (1404) — titre de noblesse accordé à des chevaliers —, la ville se dota d'une nouvelle constitution qui confirmait la concentration des pouvoirs dans le Conseil, une Chambre secrète, dont les membres étaient appelés les «Secrets» du fait qu'ils étaient tenus au secret de par leur fonction.

Ce conseil était formé des magistrats suprêmes du canton et de conseillers expérimentés issus des régions ou des communes. Les nobles furent alors exclus de certaines charges importantes, car l'essentiel de l'autorité était concentré aux mains des «24 Secrets», soit six par quartier, lesquels contrôlaient toutes les trois pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Ce document, qui restera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime la loi fondamentale de Fribourg, ne traitait pas davantage de la langue. Cela étant dit, les langues écrites de la part des autorités étaient le latin, le français et l'allemand. |

À partir du XIVe siècle, la ville de Fribourg se francisa considérablement. Les classes dirigeantes étaient alors instruites en français, tandis que les Livres des Bourgeois étaient consignés par des notaires et greffiers ayant reçu leur formation à la fois en latin et en français à la cour de l'évêque de Lausanne (principauté épiscopale). Les trois quarts de la population étaient d'origine romande, le quart, d'origine alémanique. L'ouest de la ville se germanisa davantage au XVe siècle.

Fribourg bénéficia des liens économiques et politiques avec les Habsbourg, ce qui se traduisit, entre autres, par une plus grande importance de l'allemand, l’érection de grands bâtiments et l’augmentation de l’activité économique. En 1424, les autorités autorisèrent la rédaction des actes notariés et des pièces justificatives en français et en allemand. Comme pour toute personne exerçant une fonction publique, le bilinguisme dut être très fréquent chez les commerçants, les transporteurs et les aubergistes.

Enfin, la cathédrale, chef-d’œuvre de l’architecture gothique, devint un symbole du pouvoir et de l’influence religieuse des Habsbourg dans la région. Pendant ce temps, les Suisses profitèrent de ce que les Habsbourg étaient occupés ailleurs, pour s'émanciper et s'étendre, et devenir indépendants, du moins pour plusieurs cantons.

- La Maison de Savoie

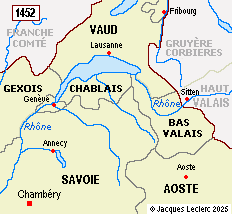

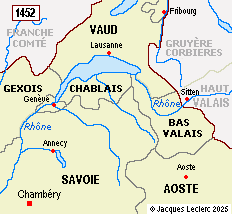

|

En 1452, la Ville de Fribourg se soumit au duché de Savoie, se séparant ainsi de l'Autriche et des Habsbourg; elle avait demandé la protection de la Savoie et avait prêté serment d'allégeance au duc Louis de Savoie (1413-1465) sans avertir Berne. Cette décision se voulait une réaction aux guerres entre les Habsbourg et la Maison de Savoie, au cours desquelles Fribourg fut attaquée à plusieurs reprises à la fois par Berne et la Savoie. Cette dernière renonça alors aux contributions de guerre de Fribourg et étendit même les privilèges de la Ville. Le protectorat de la Savoie, à l'exemple de Vaud, du pays de Gex (Gexois), du Chablais, du Bas-Valais et d'Aoste, favorisa le développement de la langue française, car les ducs de Savoie à Chambéry employaient le français comme langue administrative, même si les populations parlaient des variétés du franco-provençal dans leur vie quotidienne.

Puis les conflits s'accentuèrent durant plusieurs années entre les partisans de la Savoie et les partisans des Autrichiens, soit généralement entre les Romands et les Alémaniques, ce qui occasionnera des conflits entre les deux communautés linguistiques. |

4.4 Fribourg, ville libre (1477)

|

Fribourg s'affranchit des Savoyards en 1477 et obtint de l'empereur du Saint-Empire romain germanique le statut de «ville impériale libre», c'est-à-dire libérée du joug d'un suzerain et pouvant posséder ses propres terres. La cité commença une phase d'expansion et plusieurs localités et bailliages des environs devinrent la propriété de Fribourg. En 1492, la Ville interdit formellement la rédaction des lettres officielles en latin au profit des langues locales, mais c'est le français qui devint d'abord la première langue administrative en raison de sa parenté avec le latin, puis l'allemand finit par atteindre la parité avec le français. Les magistrats et les greffiers communaux durent posséder une connaissance des deux langues. |

Dans les faits, les habitants fribourgeois parlaient entre eux soit en «patois fribourgeois» soit en suisse alémanique, selon leur origine, mais n'écrivaient qu'en français ou en allemand. Tous les gens instruits parlaient donc au moins deux langues: la langue locale (patois fribourgeois ou suisse alémanique) et le français ou l'allemand, parfois trois avec l'autre langue officielle! Malgré tout, le latin était encore employé dans de nombreux établissements d'enseignement.

|

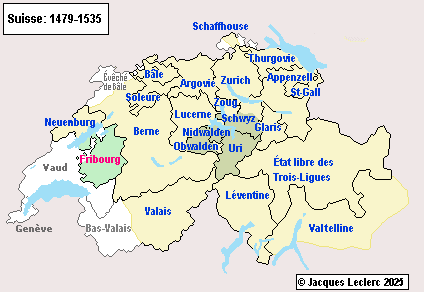

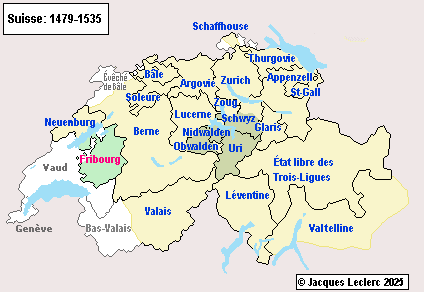

Quelques années plus tard, soit le 22 décembre 1481, Fribourg devint un canton de la Confédération helvétique. Mais plusieurs bailliages furent administrés à tour de rôle par le canton de Berne. Le canton de Fribourg devint le premier canton suisse réunissant des populations de langues romande et alémanique dans une communauté qui se voulait égalitaire. En 1483-1484, le gouvernement cantonal choisit l'allemand comme première langue administrative, bien que le français fût employé dans les territoires romands. L'allemand était réservé aux territoires alémaniques ainsi qu'à la chancellerie, les conseils et les relations entre le gouvernement et les baillis. Dans les bailliages, les représentants des autorités continuèrent d'employer les langues locales (fribourgeois ou suisse alémanique). Le canton de Fribourg acquit de nouvelles villes, de nouveaux villages et d'autres bailliages, et de nombreux notables germanisèrent leur nom de famille.

Au XVIe siècle, Fribourg poursuivit son expansion et constitua un territoire correspondant à peu près ce qu'il est aujourd'hui en acquérant plusieurs seigneuries et villages, en participant à la conquête du pays de Vaud (1536) et, avec l'aide de son allié, le canton de Berne, en se partageant le comté de Gruyère (1554-1555). |

Le canton se retrouva avec une population de plus en plus mixte avec l'apport de familles germanophones, notamment dans le Nord. À cette époque, le territoire de Fribourg demeurait truffé de seigneuries savoyardes, épiscopales et comtales. Les autorités approuvèrent la création d'écoles dont la langue d'enseignement était l'allemand ou le français, mais la majorité des écoles fonctionnèrent en français jusqu'au XVIe siècle. Elles relevaient en général des autorités ecclésiastiques. Dans certaines écoles, l'enseignement était offert à la fois en français et en allemand, sans distinguer l'origine linguistique des élèves. Dans d'autres écoles, un tronc commun était donné en latin à tous les garçons, alors que les autres cours étaient donnés en français aux Romands et en allemand aux Alémaniques.

4.5 La Réforme protestante et la Contre-Réforme catholique

|

Alors que la plupart des cantons suisses furent sensibles aux appels de la Réforme et devinrent même protestants, par exemple Genève, Neuchâtel, Berne, etc., Fribourg résista à la Réforme, mais le canton se trouva enclavé par des territoires protestants dès 1536. Cette décision de la part des seules autorités fribourgeoises devait influencer l'histoire du canton pour les deux siècles suivants et, afin de dissuader Berne de toute velléité d'agression, il fallut tisser avec le monde catholique européen des liens étroits. Son lien diplomatique relativement fort avec la France, de même que sa participation importante à la garde pontificale

— la plupart étaient originaires du

Fribourg, du Valais, du Tessin ou des Grisons

— créée par le pape Jules II en 1506, explique en partie ce choix. Rapidement le canton se retrouva isolé au milieu de ses voisins protestants. C'est à Fribourg que fut renouvelée en 1564 l'Alliance perpétuelle avec la France, et le canton devint un

réservoir de gardes royaux pour les souverains de France, ce qui favorisa la

francisation du territoire. Pendant la Révolution française, de nombreux gardes

suisses de la cour de Louis XVI payèrent leur engagement de leurs vies. |

Puis le canton de Fribourg participa activement à la Contre-Réforme (1524-1602) et instaura le catholicisme comme «religion d'État». Après l'excommunication par le pape prononcée contre Martin Luther en 1521, Fribourg condamna au bannissement quiconque parlerait du réformateur.

En 1524, le gouvernement fribourgeois imposa la

religion catholique à toute la population, tandis que les récalcitrants furent

contraints à l'exil, mais les cantons

voisins firent bon accueil aux protestants fribourgeois. En 1542, lors

d'une cérémonie solennelle en la collégiale de Saint-Nicolas de Fribourg, tous

les représentants de la classe politique fribourgeoise jurèrent de conserver ce

que l'Église catholique considère comme «la vraie foi chrétienne». Durant tout

un siècle, chaque paroisse fut invitée à renouveler cette profession de foi

catholique. Encore à cette époque, la question linguistique ne faisait pas

courir les foules, car la religion demeurait au centre des identités et des

préoccupations politiques au risque de déclencher des guerres.

4.6 L'Ancien Régime patricien (1602-1798)

|

Les conditions politiques nées de la rupture confessionnelle avec presque toute la Suisse entraînèrent la concentration du pouvoir dans les mains d'un patriciat fribourgeois qui évoluera jusqu'à l'avènement de l'absolutisme. Se désignant «patriciens», des nobles (une quinzaine de familles) et des bourgeois privilégiés exercèrent les principales fonctions de l'État aux plans politique, économique, culturel et social. Cette période, où le pouvoir était concentré entre les mains d'un petit groupe de familles patriciennes, s'étendit du XVIe au XVIIIe siècle; elle fut marquée par un renforcement de l'autorité de la Ville de Fribourg sur ses territoires sujets, les "Anciennes Terres" (appelées en allemand "Alte Landschaft") — les plus anciennes possessions de Fribourg — et les bailliages (appelées parfois "Nouvelles Terres"), et par des conflits avec la campagne environnante. Peu à peu, cette autorité augmenta ses pouvoirs aux dépens de l’assemblée des bourgeois et des habitants.

Le régime patricien s'institutionnalisa en 1627, lorsque les «bourgeois secrets» se déclarèrent seuls admissibles aux fonctions publiques, ce qui correspondait à laisser tous les pouvoirs aux mains de quelque 70 familles dominantes, les regimentsfähig, celles qui faisaient partie du Grand Conseil, et à grande majorité germanophone. Progressivement, l'autorité du patriciat devint «de droit divin» et aboutit à un gouvernement autoritaire absolutiste, selon le principe «tout pour le peuple, rien par le peuple». Le seul pouvoir que le patriciat partagea avec la petite bourgeoisie dite «ordinaire» — par opposition à la bourgeoisie «privilégiée» — fut le droit d'élire l'avoyer (le fonctionnaire représentant un seigneur), le bourgmestre et le curé de la ville. Pour le reste, jamais le peuple ne fut consulté, même pas pour le choix de sa religion. |

Cette situation provoqua périodiquement des mécontentements, particulièrement dans les villages et les campagnes. Comme dans le reste de la Confédération helvétique, la plupart des cantons étaient dans la même situation, alors que les villes importantes étendaient leur pouvoir sur la campagne. Déjà en 1653, la Suisse alémanique avait connu la «guerre des Paysans» et Fribourg avait envoyé des troupes sous commandement bernois afin de mater les soulèvements. En mai 1781, la ville de Fribourg fut à son tour assiégée par la campagne insurgée. Par solidarité patricienne, Berne vint rapidement à la rescousse de Fribourg afin de calmer la rébellion.

Toutefois, la bourgeoise «ordinaire» — celle qui possédait des biens immobiliers, des forêts, des terres agricoles et des vignobles, et dont les revenus étaient employés à des fins publiques —, généralement germanophone, qui formait le gros des 700 contribuables les plus imposés et totalement exclus du pouvoir, mais ambitieux, se montra solidaire de la révolte campagnarde (généralement plus francophone que germanophone). Si les trois quarts de la population formée par les paysans n'avaient pas sérieusement inquiété les autorités, ni d'ailleurs la masse anonyme des artisans et commerçants, il devait en être autrement avec la bourgeoisie «ordinaire», car c'est parmi celle-ci que la Révolution française allait recruter en 1798 ses plus chauds partisans.

Pendant toute cette période, l'allemand resta la langue administrative privilégiée, même si les communications avec la population romande se faisaient en français, dont une partie de la population s'exprimait encore en une variété locale du franco-provençal.

4.7 La Révolution française

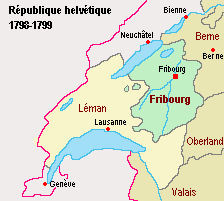

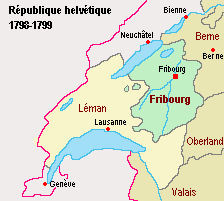

|

Le 2 mars 1798, la ville de Fribourg tomba presque sans résistance devant l'armée française. L'Ancien Régime du patriciat fribourgeois s'écroula, suivi de celui de Berne quelques jours plus tard. Le canton de Fribourg fut incorporé à la nouvelle République helvétique calquée sur le modèle français. La distinction entre cantons, alliés, sujets et bailliages fut abolie et les frontières administratives furent redessinées sans tenir compte de l’évolution historique. Par la Révolution française, Fribourg s'accomplit au prix d'un mélange confessionnel des populations qui, par l'arrivée des milliers de réformés des districts d'Avenches et de Payerne, modifiait profondément le visage traditionnel du canton.

Dès 1801, les Vaudois du Léman se séparèrent de Fribourg. Au plan linguistique, le français devint la langue administrative principale du canton de Fribourg, mais l'allemand demeura la langue de prédilection dans les communications entre Fribourg et les confédérés. En réalité de 1798 à 1814, ce fut un bilinguisme de fait. |

Cette situation se perpétua même après l'Acte de médiation imposé par Bonaparte, le 18 février 1803. Les autorités utilisèrent un bilinguisme administratif qui respectait les besoins des deux communautés linguistiques. La Chancellerie d'État considérait que la publication française des lois et décrets constituait la version originale. Cette supériorité du texte français sur l'allemand allait être concrétisée par une disposition constitutionnelle. En même temps, la ville de Fribourg fut désormais séparée de l'État de Fribourg lors de l'Acte de dotation pour la Ville de Fribourg en Uchtlandie du 8 octobre 1803, celle-ci étant dorénavant assujettie au canton. En fait, l'Acte de dotation de Bonaparte consacrait la séparation de la Ville et de l'État, bien que Fribourg puisse demeurer le chef-lieu du canton.

4.8 La restauration et le régime libéral

En 1814, après la chute de Napoléon, l'ancienne classe dirigeante germanophone fut reconduite au pouvoir. Fribourg demeura le seul canton à rétablir en droit un «patriciat restauré», au nom du principe de la légitimité. La nouvelle charte cantonale, d'inspiration foncièrement réactionnaire, fut proclamée le 10 mai 1814. Elle prescrivait que les protocoles des deux Conseils dussent être «tenus en langue allemande, comme langue de la nation suisse». Bref, l'allemand revenait en force à Fribourg après avoir été dominé par le français durant la Révolution. Néanmoins, les lois, décrets et autres actes continuèrent d'être publiés en allemand et traduits en français. La Constitution de 1814 imposait même la connaissance active des deux langues pour faire partie du Grand Conseil et du Petit Conseil.

- La fin du patriciat

La révolution de Juillet 1830 à Paris entraîna l'arrivée au pouvoir des libéraux dans plusieurs cantons suisses. À Fribourg, la pression populaire lors de la journée des Bâtons (le 2 décembre 1830) amena le Grand Conseil à mettre fin au régime du patriciat élitiste. Ce jour du 2 décembre fut nommé ainsi parce que, mécontente de la domination du patriciat et de l'absence de réformes politiques, la population avait manifesté de manière massive et déterminée, armée de bâtons. La pression populaire entraîna la fin de la domination du patriciat. Le nouveau régime d'inspiration libérale donna naissance à une démocratie essentiellement représentative qui garantissait les libertés individuelles.

La Constitution de 1831 proclamait que «la langue française est la langue du Gouvernement», mais l'allemand et le français continuèrent d'être employés auprès des populations concernées.

|

Constitution de 1831

Article 15

La langue française est la langue du Gouvernement; cependant toutes les lois et tous les décrets du Grand Conseil, ainsi que tous les arrêtés du Conseil d’État, obligatoires pour tout le canton, doivent être rédigés et publiés en allemand et en français.

Article 16

Le canton de Fribourg est divisé en treize districts, savoir:

Fribourg (partie allemande), chef-lieu provisoire de Fribourg

Fribourg (partie française), chef-lieu de Fribourg

[...] |

Le bureau du Grand Conseil fut doté de deux interprètes afin de traduire toutes les délibérations. De plus, la plupart des juges de la cour d'appel devaient connaître les deux langues. Quant au grand district de Fribourg, il fut divisé en deux districts unilingues: le «District français» (la future Sarine) et le «District allemand» (la future Singine). Cependant, il subsistait encore dans les deux districts des populations d'origine romande et alémanique.

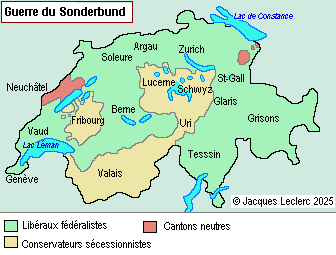

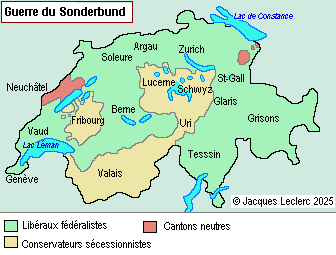

- La guerre civile du Sonderbund

|

En 1847 éclata la guerre civile du Sonderbund (en allemand : Sonderbundskrieg), une guerre à caractère sécessionniste qui eut lieu du 3 au 29 novembre. Le Sonderbund était une ligue composée de sept cantons plus conservateurs à majorité catholique (Uri, Schwytz, Unterwald, Lucerne, Zoug, Fribourg et le Valais), qui s'étaient unis dans une coalition politique et militaire. Cette ligue s'opposait à la plupart des autres cantons du pays qui défendaient la Confédération, tandis que certains cantons demeuraient neutres (Neuchâtel, Appenzell Rhodes-Intérieures et Appenzell Rhodes-Extérieures). À cette époque, les cantons n'avaient que des noms en allemand, la carte ci-contre étant francisée.

Les cantons romands se sont répartis dans les deux camps — Vaud et Genève chez les fédéralistes; Valais et Fribourg chez les sécessionnistes —, selon leur confession religieuse, donc protestants pour Vaud et Genève, et non selon leur appartenance linguistique; les soldats de tout le pays se côtoyèrent ainsi pour la même cause, ce qui préserva la paix linguistique. La rapide victoire des forces fédéralistes permit par la suite la création d'un État fédéral plus démocratique et plus progressiste. |